VI. Функционирование vi – стационарный режим функционирования системы. Платежеспособный спрос на продукцию каждого агента снижается (относительно его активов) до уровня, обеспечивающего покрытие его переменных и постоянных издержек, т. е. прекращается рост всех агентов. Агенты проводят оптимизацию (сокращение, перестройку) своих активов, сегментацию рынка. Начинается спад (по объемам активов) для всех агентов. Этап спада (реструктуризации).

VII. Замена ( отмирание ) – переходный режим функционирования системы. Начинается с банкротства (исчезновения) первого агента. Заканчивается банкротством всех агентов.

Поддержка функционирования конкуренции обеспечивается спросом и предложением, постоянными и переменными издержками агентов, потоками ресурсов, а также их функциями преобразования (технология производства и управление каждого агента).

Отличие между этапами ЖЦК проявляется в соотношениях параметров агентов, спроса и предложения, других ресурсов и полей, их макро- и микрокритериев.

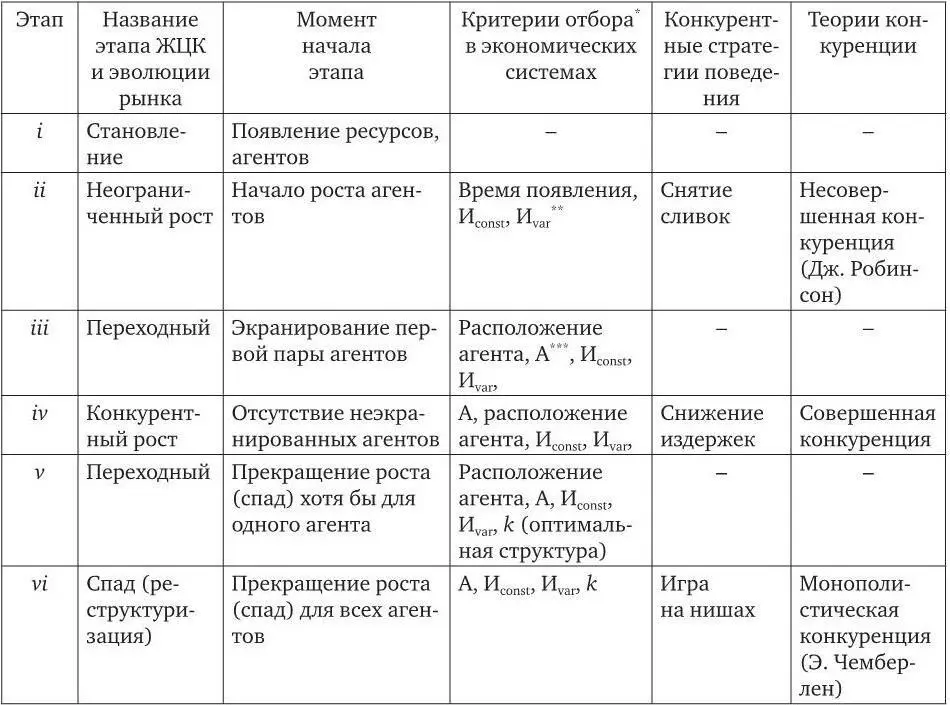

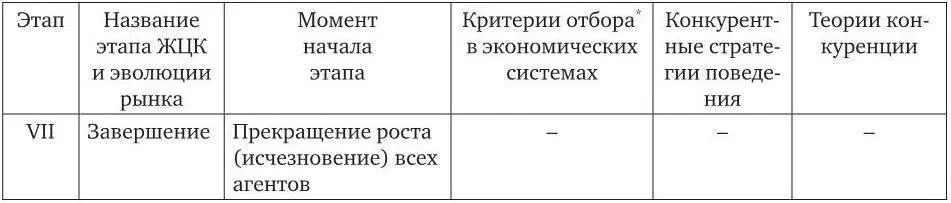

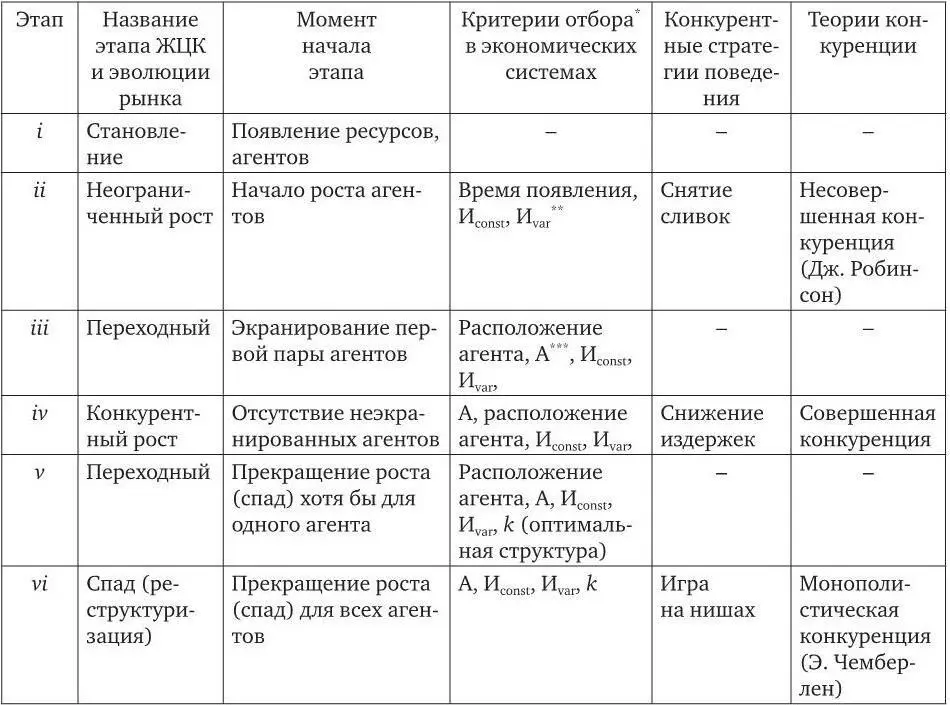

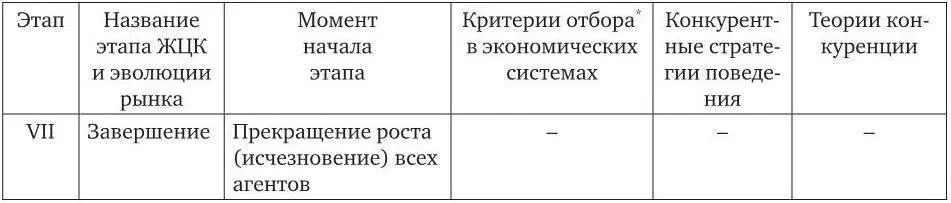

Порядок следования представленных выше этапов и соответствующие критерии отбора приведены в табл. 2.1: i и vii – начальная и финальная точки развития системы, основными этапами являются ii , iv и vi ; этапы iii и v являются переходными. Модели жизненного цикла позволяют установить соответствие существующих теорий и типов конкурентных стратегий поведения основным этапам эволюции рынка. Этапу неограниченного роста соответствует теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсона и стратегия снятия сливок в конкурентном поведении агентов на рынке. Этапу конкурентного роста соответствует теория совершенной конкуренции и стратегия снижения издержек в поведении агентов. Этапу спада и реструктуризации – теория монополистической конкуренции Чемберлена и стратегия игры на нишах.

Таблица 2.1

Этапы жизненного цикла конкуренции, критерии отбора, конкурентные стратегии поведения и теории конкуренции

*Кастлеровский отбор имеет место во всех системах, в которых возможно появление новых агентов на этапах ii–vi .

**И const, И var– удельные постоянные и переменные издержки.

***А – активы агентов.

2.4. Поток жизненных циклов в экономике

2.4.1. Общие представления о потоке ЖЦ

Стало общепринятым представление экономики в виде отдельных подсистем, каждая из которых характеризуется своим жизненным циклом: товар → технология → предприятие → отрасль → национальное хозяйство → мировая экономика. Более короткие жизненные циклы (товары, предприятия), объединяясь, формируют жизненные циклы большей продолжительности (отрасли, национальная экономика и др.). Традиционно их соотносят с короткими, средними и длинными (кондратьевскими) волнами экономической коньюнктуры. Однако объединение «коротких» циклов в «средний», а «средних» в «длинный» не является простым арифметическим суммированием, которое использовано в «равновесной» модели Эрроу–Дебре–Маккензи, в которой множества выпуска и множества потребления аддитивны, т. е. отсутствует взаимодействие между фирмами и потребителями. Имеет место и обратное влияние – более «длинные» циклы создают граничные условия для более «коротких», что подтверждается, в частности, эмпирическими данными, характеризующими соотношение «длинных» циклов Кондратьева и Жугляра. При этом циклы Жугляра характеризуют так называемые кондратьевские правильности, когда на повышательной волне «длинного» цикла более «короткие» циклы имеют большой подъем и небольшой спад, на понижательной волне – короткий подъем и больший спад. Очевидно, что на фоне обвала в национальной экономике трудно ожидать устойчивого динамичного развития какой-либо подсистемы, характеризующейся более «коротким» жизненным циклом.

При этом переход всей экономической системы к следующему ЖЦ (следующему циклу потока ЖЦ) есть переход на другую ресурсную или научно-технологическую базу 22 22 Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний: концеп-туальные основы теории и практики управления. М., 2007.

.

В связи с вышеизложенным целесообразно ввести понятие потока жизненных циклов (ПЖЦ) экономической системы, соответствующего известным представлениям системотехники. В отличие от хорошо известной концепции ЖЦ и его различных моделей, введение понятия ПЖЦ позволяет поставить задачу анализа сочетаемости (взаимодействия, интеграции) относительно «коротких» ЖЦ в рамках более «длинного» ЖЦ, а также построения моделей перехода от одного «длинного» ЖЦ к другому в рамках ПЖЦ.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/436983/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s-thumb.webp)