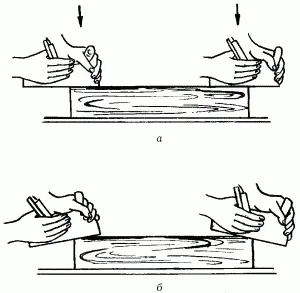

Начинающие столяры, работая рубанком, очень часто допускают такую ошибку: в начале движения, когда инструмент входит в обрабатываемую поверхность, его приподнимают кверху, а в конце, наоборот, наклоняют книзу. Вследствие этого начальный и конечный участки кромки оказываются перестроганными, а средняя часть остается недостроганной. Для избежания подобных погрешностей в начале строгания следует сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце – правой. В средней части кромки нажим обеих рук должен быть одинаковым.

К перекосу обрабатываемой поверхности приводит наклон рубанка вбок. А вследствие изменения наклона с одного бока на другой образуется похожая на пропеллер поверхность, которую очень трудно выправить. Обнаружить перекос можно с помощью угольника. Этот инструмент периодически прикладывают длинной стороной к пласти плиты, а короткой – к кромке. Если возник перекос, сострагивают возвышающиеся участки.

Благодаря наличию двусторонних разметочных рисок значительно упрощается контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана больше, а в каких меньше. Главное – не перестрогать риски, иначе можно испортить кромку и повредить облицовочный слой.

Качество проведенной работы проверяют, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол. Если она не упадет, значит, строгание выполнено правильно.

Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используют разные типы рубанков.

Приготовленную к отделке деталь укладывают на верстак и закрепляют ее. Начинают с грубого выравнивания, для чего используют шерхебель. При этом все движения направляют поперек волокон, но не вдоль них, так как можно снять слишком много древесины. Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не надо делать упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе.

После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее зачищают первоначально одиночным рубанком, а затем двойным. При работе с длинными деталями, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Фуганок держат за ручку правой рукой, а левой поддерживают корпус немного позади пробки. Только когда один участок детали по ширине обработан фуганком, переходят к другому участку. При обработке торцов детали движения направляют от краев к середине, тогда не возникнут сколы и отщепы.

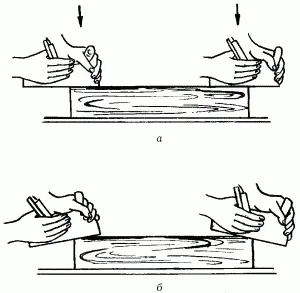

Приемы работы рубанком немного отличаются. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. При работе с рубанком слегка нажимают левой рукой на переднюю часть его корпуса, а правой – на заднюю. Только так можно получить ровную и гладкую поверхность. На рис. 47 показаны приемы работы рубанком.

Рис. 47. Работа рубанком: а – правильная; б – неправильная.

Этот прием используют для проделывания различных отверстий. Отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Сверлением производят выборку круглых отверстий и гнезд под шипы, шурупы, болты, кроме того, высверливают выпадные сучки, чтобы заменить их пробками.

Перед тем как приступить к сверлению, подбирают сверло соответствующего размера, затем шилом наносят на древесину отметку, закрепляют сверло в патроне и устанавливают ровно на отметку. Если просверливают глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины, постепенно ослабляют нажим на дрель, тогда не будет откола древесины и образования сквозного отверстия.

Долбление применяют в том случае, когда необходимо получить сквозные и глухие гнезда для шиповых соединений. Эту работу выполняют долотом и стамесками. Если инструмент хорошо заточен, то сложностей при выполнении, как правило, не возникает.

Перед началом работы хорошо закрепляют брусок или заготовку в тисках. Затем наносят разметку на поверхность древесины простым твердым карандашом, после чего делают ножом риски.

Если необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выбирают древесину долотом, а затем приступают к зачищению поверхности стамеской.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу