Перепроектирование самолета заняло 117 рабочих дней. Фюзеляж был значительно удлинен и «поджат» в месте сочленения с крылом. Кроме того, носовую часть удлинили, еще больше «заострили» и опустили вниз для улучшения обзора. Сразу за крылом появились два больших обтекателя, улучшавших аэродинамику хвостовой части. Для улучшения обтекания и увеличения устойчивости на больших углах атаки концевые секции крыла приобрели значительную крутку. Для избавления от «голландского шага» напрашивалось увеличение площади вертикального оперения, но этого почему-то не сделали, а лишь немного сдвинули киль назад. Применили новый фонарь кабины с козырьком более заостренной формы и откидной частью без множественных переплетов, характерных для предсерийных машин. Обзор из кабины ухудшился, но требования аэродинамики в данном случае были важнее. Новую машину решили оснастить доработанным двигателем J57-P-23, имевшим большую тягу при меньшей массе.

На пути к серии

Новая версия получила военное обозначение YF-102А (заводское – «Модель 8-90»). Четыре экземпляра (сер. №№ 53-1787 – 53-1790) построили на заводе в Сан-Диего.

Испытания предсерийных машин начались на авиабазе Эдварде 20 декабря 1954 г. Уже во втором полете, состоявшемся на следующий день, самолет достиг М = 1,2 в горизонтальном полете и поднялся на высоту 17000 м, а, по утверждению пилота, запас располагаемой тяги позволял подняться выше. Через несколько дней истребитель уже уверенно преодолевал звуковой барьер в наборе высоты. Это была настоящая победа!

Но в этой «бочке меда» была и «ложка дегтя». В связи с радикальной переработкой проекта план Кука-Крэйги дал осечку. 8 ранее построенных машин пришлось переделывать под стандарт YF-102А, 2 самолета без переделок отправили на фирму «Хьюз» для испытаний системы управления вооружением. Но это еще полбеды. А вот две трети изготовленных для серийного производства деталей (более 30000 наименований) теперь годились только на металлолом.

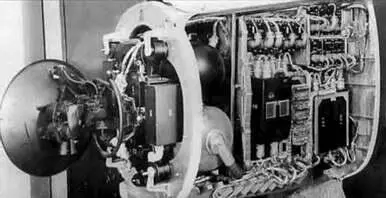

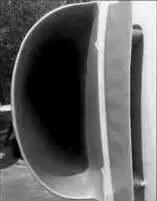

Натурный макет радара MG-3, правый воздухозаборник и реактивное сопло

И все же, несмотря на отставание от графика и огромные сложности в разработке нового перехватчика. USAF не охладели к проекту и заказали в течение 1954 г. в общей сложности 145 машин. Правда, оплата последнего заказа на 108 самолетов была приостановлена до приведения проекта в соответствие с операционными требованиями. После первых успешных испытаний модернизированного варианта, уже в начале 1955 г. финансирование программы было восстановлено.

В технологическом плане YF-102A делился на 8 крупных отсеков: 2 полукрыла и 6 секций фюзеляжа (носовая, центральная и хвостовая части, каждая из которых была разделена на правую и левую половины). Отсеки собирали и укомплектовывали всем необходимым оборудованием в разных цехах, а затем направляли в цех окончательной сборки. Там их состыковывали, используя для точности оптические приборы. «Базой» служила центральная часть, к которой присоединяли носовую и хвостовую части, а затем – полукрылья. По утверждению технического редактора английского журнала «Флайт» У. Ганстона (W. Т. Gunston), этот процесс, включая стыковку всех систем самолета, занимал не более трех часов.

При перепроектировании инженеры отказались от мягких крыльевых топливных баков в пользу баков-отсеков. Довольно прогрессивное техническое решение для середины 1950-х гг. В конструкции крыла использовали сотовые заполнители, что также являлось новинкой. Вообще, в плане конструкции «Дельта Дэггер» был довольно продвинутой машиной. Силовые конструкции в хвостовой части, а также передние лонжероны крыла были сделаны из титанового сплава Rem-Cru. Для обшивки крыла использовался новый алюминиевый сплав Alcoa 2024-Т86, имевший предел прочности более 36 кг/мм при температуре около 100* С. В ходе изготовления узлов и деталей применяли наиболее прогрессивные на тот момент инженерные решения и оборудование: станки с программным управлением, механическое фрезерование крупногабаритных панелей крыла, клеесварную технологию изготовления баков-отсеков и многое другое.

Читать дальше