Эта машина стала последней для В.М. Мясищева. Он скончался 14 октября 1978 г., так и не увидев ее в воздухе. Фирму возглавил В.А. Федотов, которого в мае 1986 г. сменил В.К. Новиков. Разработка и доводка М-17 заняли весьма длительный период. Самолет прошел большой комплекс испытаний, была отработана и его система вооружения, доказавшая свою эффективность, однако за это время необходимость в перехватчике аэростатов исчезла. Американцы перестали запускать их в воздушное пространство СССР, сделав ставку на космос. Оставшийся не у дел высотный самолет пришлось адаптировать к новым условиям.

Тема «55»

В 1982 г. конструкторское бюро начало работать по теме «55» – высотный дозвуковой разведывательный самолет. А в 1984 г. постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР задачи по теме «55» были расширены. Появились четыре направления:

– тема 55.1 – самолет-разведчик;

– тема 55.2 – самолет разведыватель- но-ударного комплекса (первоначальное фирменное обозначение М-17РМ);

– тема 55.3 – самолет-носитель воздушно-оптического комплекса системы предупреждения о ракетном нападении на сверхдальних расстояниях;

– тема 55.4 – самолет-ретранслятор.

Министерство обороны СССР заказало 5 машин по теме «55.2»: 4 летные и одну для статиспытаний. На ЭМЗ работы по теме «55» возглавил Л.А. Соколов, ныне Генеральный конструктор фирмы.

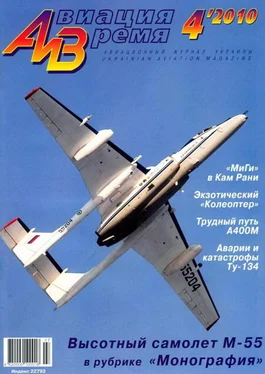

Первый экземпляр самолета М-55 в исходной окраске. 1988 г.

Первый экземпляр М-55 после развала СССР получил новую окраску

Третий, четвертый и пятый экземпляры М-55. Аэродром Смоленского авиазавода, начало 1990-х годов

Ведущим конструктором машины стал С.Г. Смирнов.

Было заявлено о максимальной преемственности создаваемой машины с исходным М-17, но в свете новых задач самолет претерпел значительные изменения. Самый первый и главный вопрос – силовая установка. В то время было ясно, что Ту-144 не имеет будущего, а с ним и двигатель РД-36-51В конструкции П.А. Колесова, созданный для М-17 на базе использованного в составе силовой установки туполевского сверхзвукового лайнера. В поисках возможной альтернативы рассматривали несколько вариантов:

– серийный АЛ-31Ф конструкции A.M. Люльки с тягой 123 кН;

– серийный Д-36 конструкции В.А. Ло- тарева с тягой 63,7 кН;

– НК-96 конструкции Н.Д. Кузнецова, высотная модификация серийного НК-32, установленного на бомбардировщике Ту-160;

– высотная модификация серийного Д-30 конструкции П.А. Соловьева.

После длительных обсуждений и споров 19 июня 1983 г. приняли решение об установке на изделие «55» двух высотных Д-30В-12. Однако изначальный вариант этого двигателя предназначался для использования на высотах до 12 км, а теперь требовалось обеспечить его высотность чуть ли не в 2 раза больше! Объем работ над новым вариантом двигателя был огромным. Пришлось переделывать практически все – от уплотнения подшипников ротора до камеры сгорания и топливных форсунок. Позднее, когда основные трудности были преодолены, Генеральный конструктор П.А. Соловьев сказал, что не взялся бы за эту работу, знай заранее объем и характер предстоящих переделок.

Претерпел изменения и планер самолета. Так, носовая часть фюзеляжа стала длиннее, что было связано с необходимостью сохранить центровку при большей массе силовой установки (два Д-30В-12 тяжелее одного РД-,36 почти на 1000 кг). При этом появился дополнительный герметичный отсек за кабиной пилота для размещения специальной аппаратуры. Крыло конструктивно стало состоять из центроплана, двух средних и двух отъемных частей (СЧК и ОЧК) взамен двух консолей, стыковавшихся по оси фюзеляжа. Возрос обьем топливных баков. В интересах технологичности производства было внесено много других конструктивных изменений. В исходном виде остались только амортстойки и колеса шасси.

Конечно, конструкторы сохранили на новой машине лучшие решения, отработанные на М-17. Так, для снижения изгибающих моментов крыла на высотах менее 16500-17500 м оба элерона отклоняются вверх на угол 6±0,5°. Система имеет автоматическое и ручное управление. На больших высотах элероны возвращаются в нейтральное положение.

Читать дальше