Котельные приборы (предохранительные и стопорные клапана) 32,3 т

Вес паровых и водопроводных труб 24,0 т

Вес чугунных вещей в машине 348,0 т

Вес железных вещей в машине 70,9 т

Вес вещей из меди (подшипники, втулки и т. д.) 32,2 т

Вес машинных и котельных кингстонов 5,5 т

Вес двух центробежных помп с вращающей их паровой машиной 6,4 т

Трубы в холодильниках 15,2 т

Гребные валы с дейдвудами 58 т

Подшипники вала и опорный подшипник 9,3 т

Вес обоих дейдвудных труб 4,5 т

Вес обоих гребных винтов 25,54 т

Запасные части машины 42,9 т

Вес воды в котлах 197,6 т

Полный вес механизма 1445 т

Вес угля 1213 т

5. Артиллерийское и минное вооружение

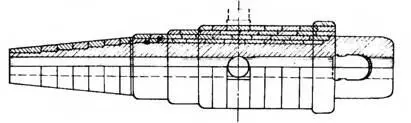

Основой артиллерийской силы броненосца являлись самые мощные в тот период в русском флоте 36-тонные двенадцатидюймовые (305-мм) нарезные казноза- рядныс орудия образца 1867 года, изготовленные на Обуховском заводе.

Создание такого орудия с технологической точки зрения являлось сложнейшей задачей. Основной проблемой при изготовлении любого орудия большого калибра является качественная обработка его ствола, так как при огромном давлении и трении снаряда о стенки канала недопустимо появление даже мельчайших трещин, перерастающих затем во впадины и раковины и уменьшающих его прочность. На Обуховском заводе предварительно провели ряд исследований, которые дали положительные результаты: ствол выдерживал более 500 выстрелов, что являлось вполне достаточным для орудия такого калибра.

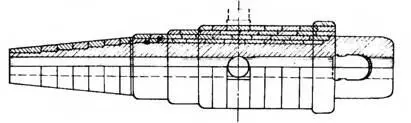

Создавая ствол, отливали цилиндрическую заготовку весом 21 т, что на 22 % превышало вес будущего готового ствола. Отлитую заготовку затем тщательно проковывали и обрабатывали на огромном токарном станке, занимавшем все помещение цеха. Следующим этапом изготовления была нарезка в высверленном канале 36-ти нарезов. Эту операцию осуществляли на специально спроектированном для этих целей станке. Ствол, закрепленный в бобине, проворачивался в момент прохода резца в канале ровно на столько градусов, сколько составлял поворот в нем одного нареза. После нарезания всех граней нарезов ствол проходил тщательную закалку, от качества выполнения которой зависела его живучесть и баллистические данные. Ствол несколько раз нагревали до высокой температуры и затем остужали в масле. После этого на него поочередно натягивали раскаленные и уже закаленные кольца (47 штук) длиной около 0,3 м каждое. Остывая, они скрепляли орудие, увеличивая его прочность. Количество рядов колец от одного у дульного среза достигало четырех у его казенной части. В казенной части ствола, в специальной выемке, находился горизонтально перемещавшийся клиновый затвор, обеспечивающий надежное запирание снаряда и двух полузарядов в каморе.

Непосредственным носителем огромной энергии, развитой пороховыми газами в канале ствола, являлись 305-мм снаряды. Для этих орудий спроектировали три рода снарядов из "быстроохлажденного", то есть закаленного чугуна, обыкновенного чугуна, а также тонкостенные снаряды, начиненные картечью. Самыми сложными в изготовлении были снаряды из закаленного чугуна. Они применялись как бронебойные, так как обладали большой плотностью и прочностью – основными качествами, необходимыми для снарядов данного рода. Изготовлялись эти снаряды следующим образом. Расплавленный чугун заливался в формы, а затем быстро охлаждался в масле. При этом необходимо было добиться оптимальной хрупкости, чтобы при ударе о броню снаряды не раскалывались. Чугун в производстве снарядов выбирался из экономических соображений. Подобный снаряд, изготовленный из стали, имел высокую стоимость (450 руб.), лишь незначительно превосходя чугун по воздействию на железную броню.

305-мм орудие Обуховского завода

В состав заряда (состоящего для удобства подачи к орудию из двух полузарядов) входил черный порох.

Каждое орудие располагалось на своем станке. Станки так же, как и орудия, проектировались под руководством генерал-лейтенанта Ф. Б. Пестича и представляли собой довольно сложную конструкцию, назначением которой являлось вертикальное наведение орудия и гашение энергии при выстреле с последующим его придвиганием к амбразуре для заряжения, а также надежное крепление орудия во время плавания.

Станки изготовили из железа. В целом они внешне напоминали станки орудий эпохи парусного флота. При выстреле, в момент отката, они двигались на стальных катках по направляющим рельсам платформы, имевшим уклон в 5° к амбразуре. Каждый станок имел свою гидравлическую систему, в которую входили: два передних цилиндра, расположенных на наружной стороне станочных рельсов, для гашения энергии отката при крене более 15°; один задний цилиндр – на наружной стороне другого рельса для придвигания к амбразуре станка в тех случаях, когда при крене или дифференте не происходило самонакатывание по наклонной платформе; домкрат для подъема орудия в станке в одно из трех положений. Управление орудиями гидравлическим способом осуществлялось потому, что пар был неприемлем из-за своей сжимаемости, инерционности и большой теплоотдачи. Вода совершала работу в вышеперечисленных цилиндрах, пройдя через которые, возвращалась в питательную цистерну. Вся гидравлическая система управления орудиями так же, как и водоотливная, проектировалась и устанавливалась на "Петре Великом" под руководством капитан-лейтенанта С. О. Макарова. Управлял гидравликой станка посредством клапанов всего лишь один человек. Сама паровая машина и один на две башни нагнетательный насос (как их тогда называли "гидравлический пресс") размещались в носовой части корабля в трюме. Кроме того, в случае повреждения всей системы в каждой башне имелось по одному ручному гидравлическому насосу.

Читать дальше