Целый ворох претензий вызвало состояние дел по вооружению — много рекламаций предъявлялось по отказам держателей, неисправностям цепей управления и арматуры, но особенно ущербным оставался вопрос снаряжения самолета боеприпасами. Сами держатели имели несовершенную конструкцию и не отвечали требованиям унификации — разные типы бомб, блоков и пусковых устройств требовали «индивидуального подхода» с перестановкой упоров и подготовкой замков. Тележки-податчики для боеприпасов были крайне неудобны в работе, тяжелы и ненадежны. Для ракет, блоков и бомб разных калибров служили свои комплекты ложементов, переставлявшихся под каждый вариант загрузки с подгонкой и откручиванием дюжины болтов, причем свои ложементы предназначались под разные места подвески. Громоздкие «тачанки» с гидроподъемником толком не удавалось подкатить под самолет (мешало шасси), из-за чего тросы лебедок шли косо, грозя срывом бомбы.

Сама комплектация средствами обслуживания, мягко говоря, уступала требованиям — боевой полк получал тележки для бомб из расчета одна на десять самолетов (что, как отмечалось, «не позволяет одновременно снабжать боеприпасами даже два рядом стоящих самолета»). Оружейникам приходилось довольствоваться дедовскими методами — таскать тележки с бомбами и вручную цеплять их на держатели, впрягаясь втроем-впятером. При подвеске варианта шести «пятисоток» подготовка эскадрильи МиГ-27 для вылета по тревоге занимала 3 ч. 15 мин.! Для комплексной проверки бортового оборудования в полку своими силами разработали и изготовили образцы тележек с контейнерами СЛИК (спецлаборатория инструментального контроля), на которых группировалась КПА разных групп обслуживания. Соорудили и универсальную тележку для вооружения, но проблемы это не решило — самоделки так и остались единичными.

Стрельбы, бомбометания и пуски ракет выполнялись на окружных полигонах где оборудовались мишенные поля и обстановка, соответствующая типовым целям — складам, аэродромам с самолетными стоянками, огневым позициям и транспортным колоннам. Мишенями служили старые машины, списанные танки, выложенные из бревен или обозначенные на земле сооружения. Часто натурные объекты заменяли меловые круги и кресты, хорошо заметные и позволявшие тут же оценить точность нападения (разрывы «соток» среди бронетехники видимых повреждений не давали, как и стрельба из пушки и блоков НАР, решетивших мишени, но совершенно неразличимых с воздуха).

Возможность использования автоматического и директорного режима ПрНК упрощала пилотирование на малых высотах. Когда САУ вела самолет «в автомате», стабилизируя его по курсу, сносу и высоте, летчик мог все внимание уделить поиску ориентиров и целей, отвлекаясь разве что для контроля приборов и скорости (ее нужно было подбирать оборотами двигателя). Полет мог программироваться заранее с помощью «зашитого» в память ЦВМ маршрута с шестью поворотными точками (они же могли служить целями) и данных о состоянии атмосферы. При ручном управлении и выполнении маневров помогал директорный режим: стрелка на приборной доске постоянно указывала направление на цель, а рядом в окошке высвечивалось удаление до нее. На маршруте можно было маскироваться за складками местности, огибая холмы и ныряя в лощины — указания стрелки-азимута обеспечивали выход к месту с удобной стороны. А уменьшавшиеся показания счетчика дальности говорили о приближении цели. Для отворота на свой аэродром (или один из четырех запасных) из любого пункта маршрута достаточно было нажать кнопку «Возврат», указав желаемый аэродром, и система вела самолет домой по кратчайшему пути. Обнуление счетчика значило — цель рядом, летчик выполнял подскок, мгновенно осматривался и атаковал. Атаку можно было повторить, причем система, во избежание шаблонности, автоматически выводила самолет на цель с другого направления, перпендикулярного линии пути.

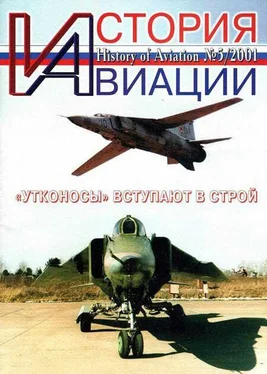

День полетов в Смуравьево. На сниммке запечатлены МиГ-27 из 2-й эскадрильи 722-го АПИБ. Самолеты полка несли желтые номера с черным кантом.

По цели, закрытой облаками, можно было использовать навигационный бомбардировочный режим «НАВ-Б». Для этого положение объекта атаки вводилось в память комплекса, а для повышения точности на маршруте выполнялась коррекция по маякам РСБН, обеспечивавшая попадание в 200-м круг. Тот же метод служил для нанесения удара спецбоеприпасами, дававшими площадное накрытие — мощность ядерной бомбы компенсировала погрешности сброса.

Читать дальше