Ручки по способу крепления на косо вище подразделяют на подвижные (регулируемые) и неподвижные.

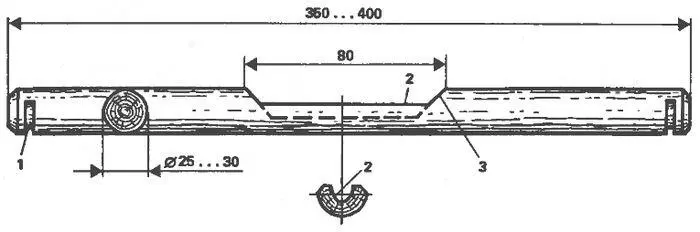

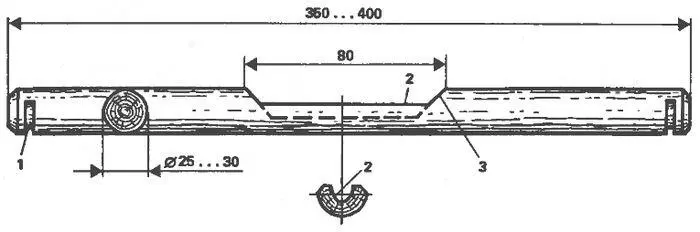

Подвижную ручку чаще всего изготавливают из дерева. Для этого берут свежесрезанную ветку (как правило, ивы или черемухи) длиной 350-400 мм и диаметром 25-30 мм (рис. 3). В середине заготовки делают вырез. Его длина, вообще-то, определяется диаметром косовища, но обычно примерно равна 80 мм, глубина выреза – меньше половины диаметра заготовки. Затем в срезанном участке заготовки готовят желобок, что предотвращает поломку заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки-ручки делают канавки под шпагат. Затем изгибают заготовку вокруг косовища и концы ее стягивают шпагатом. При этом скошенные боковины выреза заготовки обеспечивают надежное крепление ручки на косовище. Такое устройство ручки наиболее рационально, поскольку ее положение на косовище можно регулировать в зависимости от роста и навыков косца. Для более надежного закрепления подвижной ручки на косовище целесообразно подложить под нее тонкую прокладку из резины.

Рис. 3. Заготовка ручки косы: 1 – канавка под шпагат; 2 – желобок в вырезе; 3 – боковина выреза

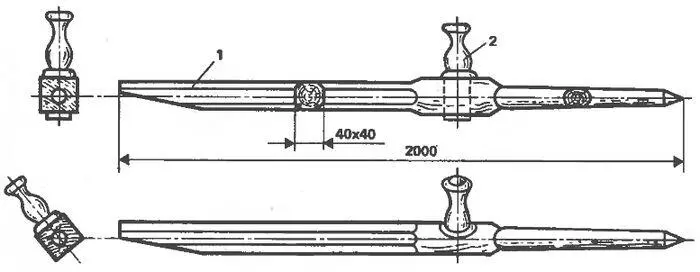

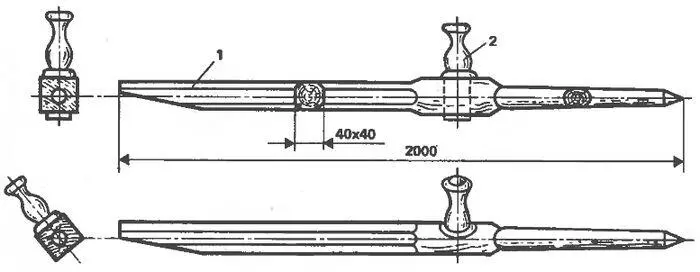

Применяют также ручку, вставляемую в косовище (рис. 4). Для этого в косовище делают отверстие, а на ручке – соответствующий отверстию шип. Ручку забивают в косовище со стороны ножа, шип расклинивают. Косовище в месте крепления ручки часто выполняют утолщенным. Это повышает его прочность, однако изготовление косовища значительно усложняется. Кроме того, такую ручку невозможно перемещать (регулировать) относительно косовища. Заметим, что для «правши» удобнее держать косу, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа косы.

Рис. 4. Ручка вдолблённая в косовище: 1 – косовище; 2 – ручка

В Литве некоторые косцы снабжают косовище второй ручкой (рис. 5). Форма и размеры дополнительной ручки зависят от навыков косца. Устанавливают ее на расстоянии 30-35 см от первой (прямой) ручки.

Рис. 5. Косовище с двумя ручками: 1 – косовище; 2 – первая ручка; 3 – вторая ручка

Клин изготавливают из прочного сухого дерева.

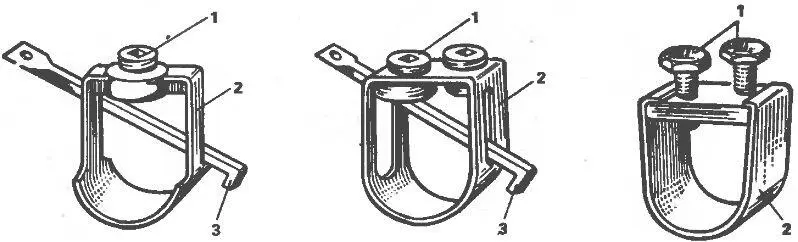

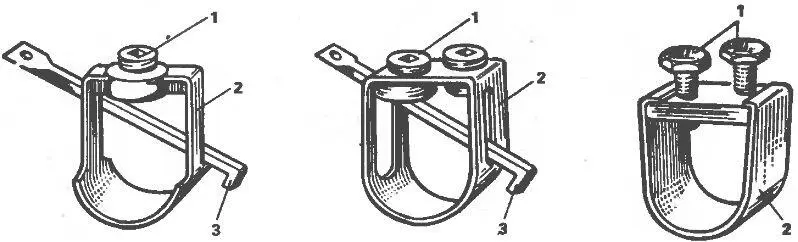

Кольца (см. рис. I) применяют как широкие (одно кольцо), так и узкие (два кольца). Выпускаются также и специальные косные кольца с крепящими винтами (рис. 6).

Рис. 6. Конструкции косных колец с винтами: 1 – винт; 2 – кольцо; 3 – ключ

Для кошения в садах, на приусадебных участках, где имеются гряды, ягодные кустарники и плодовые деревья, вокруг которых необходимо чисто обкосить траву, наиболее удобными являются косы № 5 и 6. Для заготовки сена на открытых местах обычно используют косы больших размеров. Как правило, размер косы косец выбирает «по себе». Однако считается, что коса № 6 является наиболее рациональной.

Ранее процесс изготовления ножа косы включал в себя более двадцати последовательных операций. На выполнении каждой из них специализировался один мастер. Изготовленные иожи сортировал главный мастер. При этом он руководствовался следующими требованиями: нож, взятый за пятку, при плавном нажиме носиком в деревянный предает с усилием до 200Н и покачивании должен был пружинить, но не гнуться; при скручивании полотна нож также должен был пружинить, а после снятия нагрузки – возвращаться в исходное положение. Нож, отвечающий этим требованиям, поступал в 1-й сорт, а если гнулся, то его направляли для доработки (вторичной закалки) или же в брак. Если наблюдался незначительный изгиб обуха или носика, то нож поступал во 2-й сорт. Ножи, в которых при испытании возникали трещины, шли в брак. Заметим, что брак составлял примерно 10 % общего производства ножей.

Ежегодное производство кос в России не превышало 150 тыс. шт. (Черняев В. В. Производство стальных кос.- Спб., 1888), что, конечно, не могло удовлетворить потребности крестьян в стране. Поэтому косы завозились из-за границы, преимущественно из Австрии, до 3-4 млн. шт. в год. Причем торговцы покупали за границей не более 10% хороших кос, до 20% средних и примерно 70% плохих, рассчитывая на неопытность покупателя. Учитывая это, крестьянин должен был уметь выбрать нож косы.

Читать дальше