Стрельба из карабина СКС опытными патронами с прибором для бесшумной и беспламенной стрельбы и отключателем перезарядки

Стрельба из автомата АК опытными патронами с прибором для бесшумной и беспламенной стрельбы

Стрельба из пулемёта РПД опытными патронами с прибором для бесшумной и беспламенной стрельбы

Не было ничего удивительного в том, что кучность боя ухудшилась в среднем в 1,5 раза (разведчики соглашались даже на 2, понимая, что любое дульное устройство ухудшает кучность одиночного огня), но стабильность боя не позволяла решать даже элементарных огневых задач. Разброс средних точек попаданий групп выстрелов достигал по высоте 4,2 и в боковом направлении 5,6 тысячных дальности (на дистанции 100 м это 42 и 56 см). Неверными оказались и представленные НИИ-61 данные по установкам прицела. Для АК, даже с установленной втулкой хомутика, не хватило нарезки шкалы прицельной планки при стрельбе на максимальную дальность (400 м).

Рассматривая результаты испытаний, ГРАУ ещё подлило масла в огонь, озаботившись, что не были проведены испытания пробивного действия пуль УС стрельбой по стальным каскам армейского образца, так как пули на полёте не имеют достаточной устойчивости (несмотря на то, что срывов пуль с нарезов и демонтажей не было, все пробоины на всех дальностях имели овальность, причём процент пробоин с овальностью более 1,3 существенно увеличивался с увеличением дальности – с 7 на 100 м до 50 на 400 м).

Дополнительно стабильность боя была проверена в июне 1955 г. Параллельно проверялась пулестойкость стальных армейских шлемов СШ-40, которая оказалась на высоте: при стрельбе на 300 и 400 м от прямых попаданий пуль УС как на передней, так и на задней проекциях касок отмечены незначительные вмятины, а при стрельбе на 100 м в этих же условиях отмечены несколько более глубокие вмятины. При попадании в нижний край каски образовывалась небольшая трещина от вмятины до края каски. ГРАУ не зря подняло этот вопрос – пуле УС штатная армейская каска оказалась «не по зубам».

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. №9

В этом номере мы завершаем публикацию материала, посвящённого истории разработки отечественных приборов бесшумной и беспламенной стрельбы.

Несмотря на в общем-то отрицательные результаты испытаний, совместным решением ГРАУ МО и Миноборомпрома разработку ПБС’ов продолжили. На устранение несоответствий требованиям ТТТ и замечаний по результатам первых полигонных испытаний ушло 8 месяцев. В декабре 1955 г. на базе НИИ-61 были проведены заводские испытания, которые, как и следовало ожидать, прошли «без сучка и задоринки».

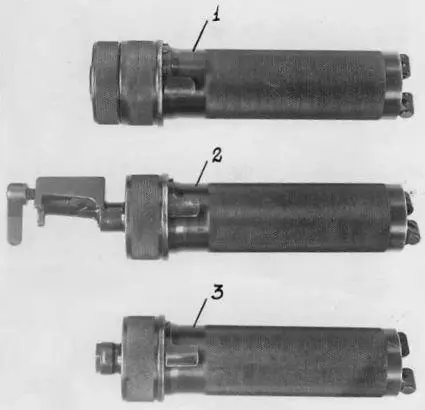

В январе 1956 г. на испытательный полигон были доставлены три ПБС’а на каждый образец оружия взвода (СКС, АК и РПД), 100 шт. обтюраторов к ним и 20 000 шт. патронов УС партии ОП-04.

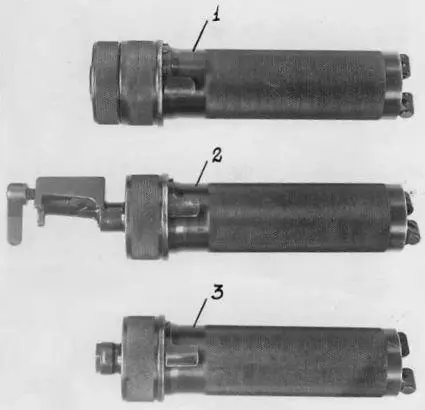

1 – прибор для АК, 2 – прибор для СКС, 3 – прибор для РПД

Принцип работы ПБС’ов остался прежним, но конструктивно они были переработаны. Для облегчения чистки стальной корпус был изготовлен из двух шарнирно соединённых полуцилиндров. В полости каждого полуцилиндра располагалось по 12 стальных полукольцевых перегородок. Перегородки крепились к полуцилиндрам зачеканиванием в проточки. Скрепление корпуса из полуцилиндров с головкой производилось с помощью резьбового соединения. На один из полуцилиндров приклёпывалась пластинчатая пружина, взаимодействовавшая с фиксирующими выемами головки для обеспечения плотного поджима обтюратора и исключения самоотвинчивания корпуса. Обтюраторы для всех приборов имели одинаковую конструкцию и представляли собой сплошную резиновую пробку, заключённую в металлическую обойму. Выступ обоймы при сборке прибора входит в паз головки, проходящий перпендикулярно резьбе для присоединения корпуса, чем обеспечивается стабильное положение пробки в приборе (при ввинчивании и вывинчивании корпуса пробка не прокручивается, что обеспечивает стабильность боя оружия). Головки приборов СКС и РПД отличались лишь узлом крепления к оружию: у СКС струбцина с прижимным винтом, у РПД – лыски под гаечный ключ. Головка прибора к АК вследствие устранения центрального отверстия обтюратора (для снижения скорости подвижных частей автоматики с целью обеспечения заданного ресурса деталей и исключения задержек в стрельбе типа пропуск патрона при подаче) получила дополнительную расширительную камеру в виде крышки, навинчивающейся на патрубок головки, соединяющий ПБС со стволом автомата. В патрубке диаметрально располагались 4 отверстия диаметром 2 мм, через которые пороховые газы попадали в полость крышки и истекали из неё в атмосферу также через 4 отверстия диаметром 2 мм.

Читать дальше