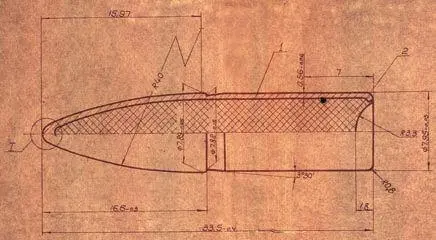

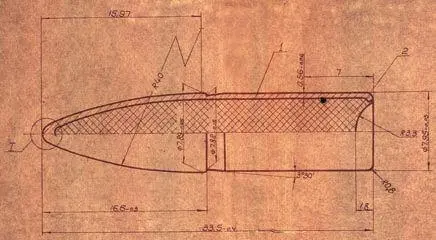

При классической конструкции пуля получалась чрезмерно длинная, что создавало определённые трудности по вместимости порохового заряда в гильзе, и недостабилизированная, так как значительно увеличившаяся поперечная нагрузка требовала уменьшения шага нарезов. Для уменьшения длины (в пульной оболочке требовалось разместить как можно более компактно 10,5 г свинца) пришлось пожертвовать задним конусом пули, предназначенным для снижения сопротивления воздуха при дозвуковых скоростях полёта. Задача обеспечения обтюрации пороховых газов в заснарядном пространстве была решена двумя путями – увеличением диаметра ведущей части до 7,95 -0,03мм против 7,92 -0,05мм у ПС (более плотное заполнение нарезов оболочкой практически исключило прорыв газов и в то же время, учитывая ненапряжённую баллистику и значительно меньший абразивный и эрозионный износ канала, практически не повлияло на ресурс ствола) и введением радиусного углубления в донной части свинцового сердечника r = 3,3 мм (давлением пороховых газов длинный свинцовый сердечник получал не только продольную деформацию, распирая оболочку, но и радиальную, распирая донную часть с целью исключения прорыва газов к ведущей части). Применение в качестве метательного заряда быстрогорящего «пистолетного» пористого пороха марки П-45 позволило не только обойтись меньшим объёмом зарядной каморы, но и дало положительный эффект по полноте сгорания заряда, одновременно снизив дульное давление и этим несколько облегчив решение поставленной задачи разработчику приборов конструктору Л. И. Голубеву.

Так как пуля нового патрона имела дозвуковую начальную скорость и, естественно, траекторию, существенно отличную от траекторий пуль патронов других номенклатур (со сверхзвуковыми начальными скоростями пуль), то задача по сопряжению их траекторий не ставилась. Зато появлялась другая задача – обеспечить прицельную стрельбу обоими видами патронов одним прицельным приспособлением. Новой номенклатуре патрона обр. 1943 г. уже на этапе техпроекта для исключения путаницы было присвоено наименование «с уменьшенной скоростью пули» – сокращённо «УС» (в отличие от «УЗ» винтовочного патрона с уменьшенным зарядом). В испытательных организациях иногда последний заказывали вместо технологического патрона «УЗ» с усиленным зарядом для проверки узла запирания. В войсках такого быть не могло, так как технологические патроны используются только на производстве и даже в испытательные организации министертва обороны поставляются поштучно по особому распоряжению.

Чертёж первоначального варианта пули УС. 1 – оболочка, 2 – свинцовый сердечник

К декабрю 1954 г. можно было подводить итоги проделанной работы.

1. Были разработаны:

– проекты чертежей на 7,62-мм патрон обр. 1943 г. с уменьшенной скоростью пули и на ПБС к СКС, АК и РПД;

– проект ТУ НИИ-61 МОП на изготовление и приёмку 7,62-мм патронов с уменьшенной скоростью пули;

– чертежи контрольно-мерительного инструмента для производства патрона;

– провёден расчёт на входимость нового патрона в патронник.

2. Собрана опытная партия 7,62-мм патронов обр. 1943 г. с пулей УС ОП02-Е-61 в количестве 30 000 шт.

3. Изготовлены по 6 шт. ПБС для СКС, АК и РПД.

4. Разработана программа заводских испытаний.

Самозарядный карабин Симонова с ПБС

Автомат Калашникова с ПБС

Ручной пулемёт Дегтярёва с ПБС

Заводские испытания были проведены на базе НИИ-61 в период с 16 декабря 1954 г. по 20 января 1955 г. Результат был предсказуем, ведь работа была проведена на высоком научно-техническом уровне с привлечением самых современных для того времени средств измерений: «…опытная партия 7,62-мм патронов с уменьшенной скоростью и ПБС’ы при заводских испытаниях удовлетворили ТТТ ГАУ №006029 и заводские испытания выдержали».

Полигонные испытания патронов и ПБС’ов для оружия стрелкового взвода были приведены в НИИПСВО в период с 18 февраля по 18 марта 1955 г.

Программа полигонных испытаний по содержанию мало чем отличалась от заводской, разве что особое внимание было уделено тщательной проверке служебно-эксплуатационных качеств, все пункты программы проверялись значительно большим объёмом стрельб. Для сравнительных стрельб использовались винтовки обр. 1891/30 гг. с приборами «Брамит» и пулемёты РП-46 с ПБС и, кроме того, отстреливались временные таблицы стрельбы патроном с пулей «УС» для практического использования и установления реальных значений установок механических прицелов для стрельбы на дальности до 400 м.

Читать дальше