Мы настолько привыкли к тому, что якорь сделан из железа, что само выражение «деревянный якорь» режет наш слух. Понятие о якоре у нас невольно ассоциируется с грохотом стальных цепей, со ржавчиной на изъеденном морской водой металле. Но как ни парадоксально, первые якоря, по справедливости заслуживающие того, чтобы называться так, были деревянными. В сущности это — деревянные крюки, которыми цеплялись за дно. Кто знает, может быть, простой рыболовный крючок натолкнул на мысль применить этот же принцип для остановки лодки? В конце концов назначение рыболовного крючка и якоря одно — задержать свободно плавающее тело. Первые якоря-крюки делались из твердых, тонущих в воде пород дерева.

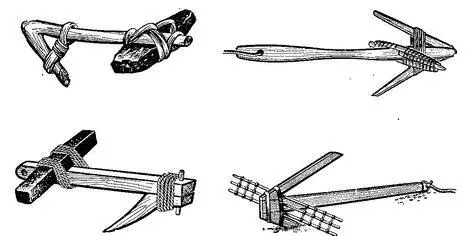

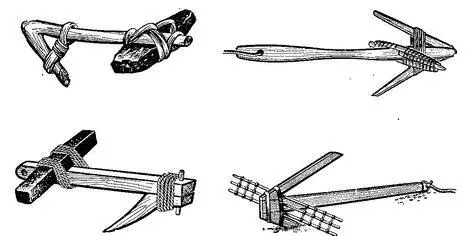

Если удавалось найти ствол небольшого дерева с отходящим под нужным углом суком, якорь изготавливался из одного куска. Чаще конструкция состояла из двух кусков дерева, соединенных между собой кожаными ремнями или сухожилиями животных. Но такой однорогий якорь, даже утяжеленный камнями, иногда ложился на грунт плашмя и не держал. Поэтому в древности на судах пришлось учредить должность «якорного ныряльщика». В момент, когда судно под действием ветра или течения начинало дрейфовать, пловец прыгал за борт и, увлекаемый весом крюка, опускался на дно. Здесь ему надлежало направить якорь рогом в грунт. При натяжении каната рог зарывался. После этого пловец выныривал на поверхность и взбирался на корабль. Держащая сила таких якорей (рис. 26) оказалась значительно выше, чем у якорных камней и крестовин, утяжеленных камнями.

Но ныряльщик мог ставить якоря-крюки только на малых глубинах. А.как удержать судно на большой глубине?

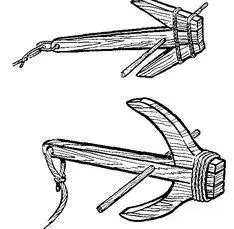

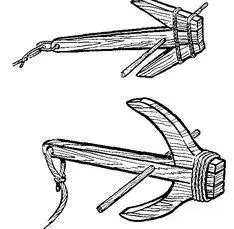

Мореходам нужен был такой якорь, который бы под действием сил собственного веса и тяги каната сам принимал бы такое положение, при котором рог неизбежно зарывался бы в грунт. У деревянного крюка с перекладиной сделали еще один рог (рис. 27). При тяге каната перекладина служит рычагом, переворачивающим якорь на конец одного из рогов, который зарывался в грунт. Так появились деревянные якоря, принцип действия которых по праву считается классическим и продолжает использоваться в конструкциях, служащих и поныне адмиралтейских якорей (рис. 28). Их родина — Юго-Восточная Азия, время появления- 2000-е гг. до н. э., изобретатели — китайцы, малайцы или сингалезы.

У них — два рога, веретено и перекладина, перпендикулярная плоскости рогов. Именно эта перекладина, которую позже назвали штоком, заменила труд ныряльщика.

Принцип действия адмиралтейского якоря заключается в следующем. Якорь, упав на дно, всегда опирается на один из концов штока и основание рогов (1). Такое положение якоря неустойчиво, и, как только возникает хила тяги на канате, якорь переворачивается на конец одного из рогов и начинает заглубляться в грунт (2) до тех пор, пока веретено не примет горизонтальное положение (3). При этом положении якоря его шток оказывается в плоскости, перпендикулярной направлению тяги каната. Удивительно, но факт. Деревянные якоря (рис. 27), изобретенные в глубокой древности, оказались очень живучи: их можно встретить на китайских и малайских джонках в Гонконге и Сингапуре.

Якорь, найденный в конце прошлого века во время археологических раскопок в Китае, целиком вытесан из очень твердого камня. На каменном веретене на расстоянии 1/4 его длины от отверстия для веревки, сохранились слады плоских граней. Именно на это место, сверху насаживался шток с отверстием в средней части. Полагают, что этот якорь относится к третьему тысячелетию до н. э. (рис. 29).

26. Якоря-крюки мореплавателей Древнего Востока

27. Вот они, пращуры адмиралтейского якоря!

В бассейне Средиземного моря — колыбели мореплавания Запада — якоря со штоком появились значительно позже — приблизительно в 700-х гг. до н. э. Их штоки были каменными или деревянными (рис. 30, 31).

Достоверно известно, что на гигантском корабле «Александрия», который был построен коринфским ко. рабелом Архиасом по приказу сиракузского даря Гиерона II и спущен на воду под наблюдением Архимеда, кроме восьми железных якорей, было четыре деревянных. Этот корабль считался колоссальным достижением века, чудом техники того времени. Достаточно ска. зать, что на его постройку ушло столько дерева, сколько бы потребовалось на строительство пятидесяти больших галер.

Читать дальше