Одпако следует предупредить, что в первую очередь надо позаботиться о том, чтобы не нарушить нормальной жизни гнездовой колонии. Если соблюдать осторожность и все время помнить о птицах, исследования не причинят птицам ни прямого вреда, ни косвенного, то есть не вызовут смятения, из-за которого многие птенцы могут заблудиться и погибнуть.

Глава 23. Сигнальные стимулы у других животных

Уже давно известно, что врожденное поведение у животных легко стимулируется необычными условиями, которые чем-то напоминают нормальные. В подобных «ошибках" особое внимание всегда привлекал к себе результат; обычно указывалось, что "слепой" и негибкий "инстинкт" заставил животное в обстоятельствах, далеких от нормальных, вести себя глупо. Анализ же самого факта, его зависимости от каких-то отдельных элементов внешней среды, проводился крайне редко, и лишь совсем недавно начались систематические исследования этого явления. Они не все одинаково подробны и законченны, некоторые носят весьма отрывочный характер, однако в совокупности они дают немало материала, касающегося разных животных, и чем больше фактов мы узнаём, тем яснее видим, что зависимость от сигнальных стимулов представляет собой общее свойство врожденного поведения. Будет полезно дать краткий обзор наиболее интересных из этих исследований, причем в таких случаях важно выяснить не только, на что реагирует животное, но и на какие элементы окружающей среды оно не обращает внимания. Хотя это делается очень редко, сообщаемые данные, как правило, позволяют косвенным образом установить отсутствие воздействия тех или иных элементов окружающей среды.

Начать обзор будет удобнее с работы Тинбергена и Кюнена [133] о реакции разевания рта у птенцов дрозда (черного и певчего), поскольку тут мы имеем дело с явленном, более или менее аналогичным выпрашиванию корма птенцом серебристой чайки. Изучались как пусковые раздражители, так и направляющие стимулы. Примерно неделю после выхода из яйца дроздята остаются слепыми. Реагируют они в это время разеванием рта, особенно если потрясти гнездо. На крик родителей они не реагируют — исключение составляет кггик тревоги, который затормаживает разевание и заставляет птенцов прижиматься к стенке гнезда. Направление разинутых ртов определяется силой тяжести. Птенцы разевают клювики, подняв их вертикально вверх, независимо от того, где находится родитель. Если привязать гнездо к веревке и раскрутить его, добавив к вертикально направленной силе тяжести еще и горизонтально направленную центробежную силу, птенцы повернут разипутые рты в направлении суммарной силы, совпадающей с наклоном веревки.

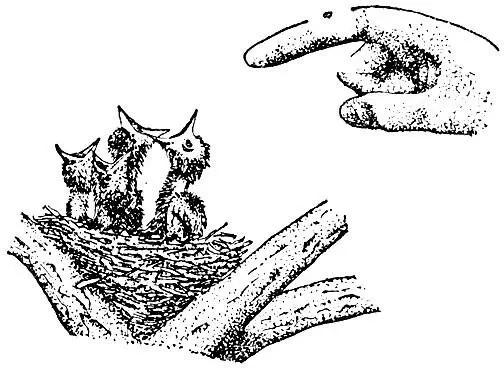

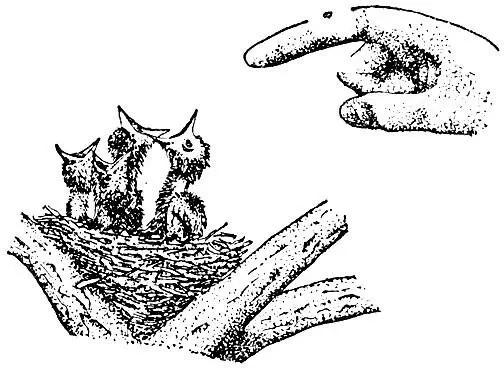

Рис. 47. Молодые дрозды раскрывают клювы в ответ на появление пальца человека, но тянутся они при этом вертикально вверх

Когда глаза у птенцов открываются, разевание рта начинает стимулироваться еще и зрительными раздражителями, но их характер крайне неясен. С помощью разнообразных опытов удалось установить, что любой движущийся предмет не слишком малых размеров (нижний предел диаметра, согласно нашим наблюдениям, составляет примерно 3 миллиметра), если он находится выше горизонтальной плоскости, в которой расположены глаза птенцов, будет стимулировать разевание рта. Кусок картона, человеческий палец, прутик одинаково эффективны. Эта неопределенность ситуации, или, иными словами, зависимость от немногих сигнальных стимулов, возникла опять-таки не из-за каких-либо ограничений зрения. Например, когда предмет двигался ниже указанной горизонтальной плоскости, птенцы замечали его, следили за ним глазами, но ртов не разевали.

Хотя зрительные раздражители легко стимулировали разевание, в эти первые дни они его не направляли. Клювы были направлены вертикально вверх, даже когда объект, стимулировавший разевание, находился лишь чуть выше горизонта. На рис. 47 изображено разевание рта, стимулированное пальцем: шеи птенцов обращены вверх, словно они не замечают "родителя", который тем не менее вызвал у них эту реакцию. Только день спустя (или два, или три) зрительные раздражители начинают как-то направлять реакцию разевания. Птенцы мало-помалу поворачивают разинутые клювы к голове родителя.

Читать дальше

![Тоне Селишкар - Экипаж «Синей чайки» [Повесть]](/books/27483/tone-selishkar-ekipazh-sinej-chajki-povest-thumb.webp)