Как будет видно из дальнейшего, эти положения дарвинизма сохраняют силу до настоящего времени.

В брошюре нам нередко придется упоминать глазные стратиграфические подразделения мезозойской и кайнозойской групп, поэтому (чтобы облегчить чтение текста) мы предпосылаем ему общепринятые схемы стратиграфического подразделения этих групп (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Схема стратиграфического подразделения мезозоя

Таблица 2. Схема стратиграфического подразделения кайнозоя

Вымирание мезозойских рептилий

При рассмотрении случаев вымирания различных групп динозавров естественно возникают два важных вопроса. Первый — можно ли считать установленным наукой факт геологически почти внезапного повсеместного исчезновения динозавров? И второй — можно ли принимать за доказанную истину, что вымирание динозавров происходило независимо от процесса развития млекопитающих?

Ответы на эти вопросы нам дают данные об исчезновении из геологической летописи представителей некоторых основных групп динозавров и новейшие сведения о развитии и распространении мезозойских млекопитающих.

Заврисхии, или ящеротазовые динозавры

В развитии динозавров отряда заврисхий наблюдаются два главных направления. Это — адаптация к плотоядному образу жизни (тероподы) и передвижение на двух ногах, с одной стороны, и приспособление преимущественно к земноводному образу жизни и возврат к четвероногости (завроподы) — с другой. Среди теропод уже в среднем триасе выделилась группа легко построенных, относительно небольших и активных «двуногих» форм, относимых к инфраотряду целурозавров. По-видимому, не все формы, обычно относимые к этому инфраотряду, связаны между собой общностью происхождения, но всем им свойственны многие существенные черты сходства в строении скелета, вызванные отчасти их принадлежностью к одному и тому же экологическому типу. Впрочем, как это будет видно из дальнейшего, целурозавры испытывали в процессе эволюции интенсивную адаптивную радиацию, с чем было связано и заметное экологическое расхождение между их относительно поздними представителями.

Другая линия развития теропод, наметившаяся несколько позже (поздний триас), привела к развитию крупных и массивных хищников, объединяемых в инфраотряд карнозавров. Наиболее характерные черты филогенеза карнозавров — постепенное увеличение размеров, развитие режущих и острых зубов, приспособление к быстрой ходьбе на задних ногах и все большая редукция передних конечностей.

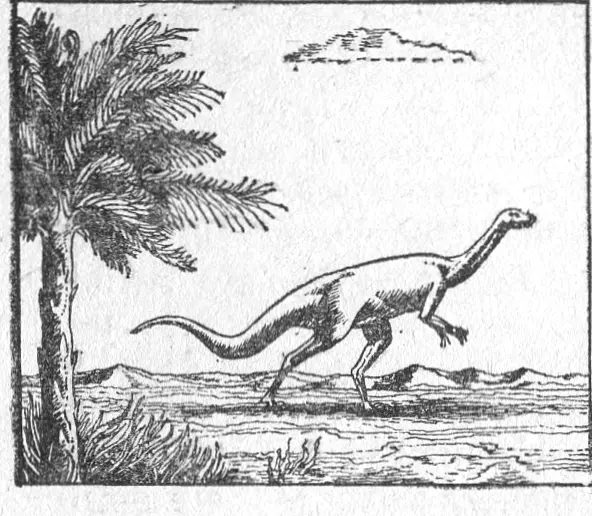

Наиболее преуспевающими среди целурозавров оказались те группы, которые благодаря весьма своеобразной специализации сумели избегнуть конкуренции со стороны других заврисхий. К числу этих групп относятся целуриды и орнитомимиды. Целуриды — весьма стройные, небольшие тероподы с тонкими и длинными передними конечностями были широко распространены в поздней юре и раннем меле. История формирования целурид нам неизвестна, но присутствие в позднеюрское время таких специализированных родов этого семейства, как компсогнатус и орнитолестес (рис. 1), безусловно, свидетельствует о пройденном сложном пути эволюции.

Рис. 1. Орнитолестес

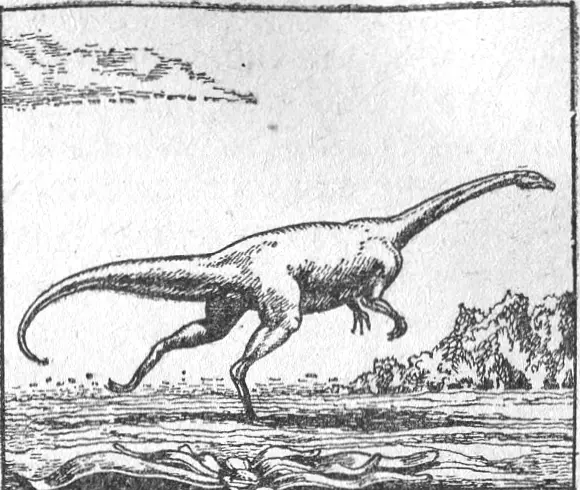

Рис. 2. Орнитомимус

Своеобразная специализация этих и близких к ним, но слабо изученных раннемеловых целурозавров Евразии совершенно очевидна. Снабженные мощными когтями пальцы удлиненных передних конечностей этих животных несли преимущественно хватательную функцию, что у орнитолестеса подчеркивается отклонением внутреннего пальца в сторону. Сильно удлиненные дистальные сегменты задних конечностей и взаимный наклон мощных бедра и голени указывают не только на адаптацию к быстрому бегу, но и к прыганию, чему мог способствовать, как нам кажется, и довольно жесткий хвост целурозавров. Все говорит за то, что эти легко построенные тероподы были обитателями открытых пространств, где они охотились, по всей вероятности, на мелких пресмыкающихся и, возможно, млекопитающих. Здесь у них не должно было быть опасных конкурентов, да и к тому же, благодаря небольшим размерам и крайней подвижности, они могли с легкостью скрываться в кустарниковых зарослях, оставаясь недосягаемыми для крупных карнозавров. Поэтому вымирание целурозавров к началу позднего мела представляется труднообъяснимым. Однако прежде чем выяснить причины исчезновения целурозавров, рассмотрим происшедших от них орнитомимид (рис. 2), еще более своеобразных и крайне любопытных представителей инфраотряда целурозавров, просуществовавших, судя по доступной нам геологической летописи, до конца мезозоя. Длинная шея и маленькая голова, весьма длинные и тонкие трехпалые задние ноги, беззубые челюсти и некоторые другие особенности делают этих теропод похожими на страусов (отсюда название одного из наиболее полно изученных представителей семейства — струциомимус, или страусоподобный).

Читать дальше