Подготовка Грипена к повторному вылету на участке автострады

Gripen turn-around on road-base

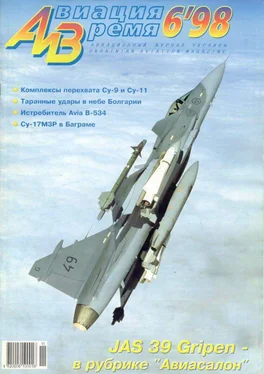

На внутренних пилонах Грипена – противокорабельные ракеты RBS-15

RBS-15 anti-ship missiles under Gripen inboard pylons

Безусловно, все эти факторы оказывали воздействие на формирование облика и более ранних шведских самолетов, включая Saab J35 Draken и J37 Viggen. Но технический уровень 50-60-х гг. не позволял создать истребитель, в полной мере отвечающий потребностям обороны страны, и лишь в 80-е гг., в связи с небывалым прогрессом цифровой вычислительной техники, такая возможность наконец появилась. Одновременно в связи с начавшимся процессом сокращения военного бюджета страны на первый план наряду с летно-техническими характеристиками вышли экономические показатели военных летательных аппаратов, и прежде всего такой, как стоимость жизненного цикла*. Надо сказать, что с момента взлета аэроплана братьев Райт этот параметр неуклонно увеличивался: естественное стремление к улучшению летных характеристик оборачивалось ростом взлетной массы и все большим выкачиванием денег из бюджета. Пытаясь переломить фатальную тенденцию к удорожанию жизненного цикла, шведы с самого начала ограничили взлетную массу нового истребителя величиной 50% от массы Виггена (при той же боевой нагрузке) и сосредоточили усилия на радикальном снижении трудоемкости техобслуживания.

* Обычно туда включают расходы на разработку нового самолета, постройку и испытания опытных образцов, разделенные на количество построенных серийных машин, за тра ты на производство каждого экземпляра, к этому прибавляется стоимость эксплуатации, включая топливо, расходные материалы, средства вооружения, запчасти, трудоемкость всех форм техобслуживания и ремонта, денежное довольствие летного и наземного экипажей и т.п. Несмотря на высокую закупочную стоимость современных боевых самолетов, основную часть всех денег съедает эксплуатация, которая длится обычно десятки лет.

Его особенности

Поставив цель создать действительно многофункциональный боевой самолет, разработчики Грипена в качестве направления главного удара выбрали совершенствование технологий обработки информации на борту. Решающим моментом здесь признается взаимодействие летчика и самолета, а главной трудностью – организация информационного потока таким образом, чтобы он не был чрезмерным, но в то же время являлся бы достаточно полным, чтобы вызывать доверие. С самого начала программы этому придавалось огромное значение, гораздо большее, чем улучшению летных характеристик. Ключ к победе в реальном бою заключен в победе в информационной войне, – утверждает п-к Андерсон (Andersson), командир первого авиакрыла, укомплектованного Грипенами.

Работая над этими вопросами, создатели Грипена стремились уменьшить нагрузку на летчика, особенно в бою, чтобы дать ему больше времени для принятия тактических решений. Пилотирование максимально автоматизировали, много внимания уделили рациональному размещению в кабине средств управления радаром и вооружением, реализовали концепцию пилотирования без отрыва рук от РУД и РУС. Электродистанционная цифровая троекратно резервированная система управления самолетом должна предотвращать выход на закритические режимы полета, спровоцированные ошибочными действиями человека, чтобы дать ему возможность в полной мере предаться азарту воздушного боя.

Не менее напряженным оказывается взаимодействие человека и самолета также при современных способах атаки наземных и морских целей. Например, система наведения шведской противокорабельной ракеты RBS-15 требует перед пуском примерно 1500 различных установок, зависящих от характера цели и обстоятельств атаки. Естественно, что у пилота просто нет времени производить их все вручную. Вместо этого летчик Грипена устанавливает базовый тип цели (четыре варианта), ожидаемый уровень радиопротиводействия (один из трех) и обозначает свое место в строю. Комплексируя эти вводные с текущей информацией из базы данных, система управления оружием Грипена обеспечивает головки ракет оптимальными установками, причем не только для каждого индивидуального самолета, но и для всего строя как единого целого.

Читать дальше