Не лучшим образом на выпуске авиатехники сказались и программы по перевоспитанию технической и военной интеллегенции. Как правило, инженеров и лётчиков-испытателей собирали в бригады и отправляли в сельскохозяйственные коммуны, где им порой в самой жестокой форме прививалась «любовь к Родине и простому крестьянскому труду». Нередки были и самые настоящие «чистки» среди специалистов. Всё это привело к тому, что производство на предприятии было вскоре дезорганизовано, а заводской аэродром оказался буквально забит некондиционными истребителями J-7.

3* В настоящее время «Shenyang Aircraft Corporations».

4* За первые два года реализации этой экономической программы Китаю действительно удалось увеличить свой внутренний ВВП в четыре раза, правда в основном за счёт сельского хозяйства и добывающей промышленности.

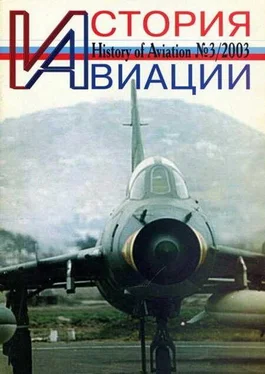

Хотя внешний вид албанских истребителей весьма далёк от идеала, но некоторое их количество по-прежнему находится в лётном состоянии.

Китайская «спарка». Хорошо заметны внешние отличия от советских аналогов: иная форма подфюзеляжного киля и конфигурация контейнера тормозного парашюта.

В отличие от своего северного соседа, Китай весьма серьёзно подходит к вопросам боеготовности своих ВВС.

Между тем, в Ченьду ударными темпами под дудочку всё той же «Великой пролетарской культурной революции» возводился авиационный завод, ввод в строй которого стоял в числе первоочередных задач, намеченных ЦК КПК. Судя по всему, у политиков местного масштаба было гораздо меньше времени для дискуссий, а потому уже в июне 1967 г. из сборочного цеха завода выкатили первый серийный J-7. Специалисты этого же предприятия внесли ряд незначительных изменений в конструкцию истребителя. Наиболее заметными были регулируемый конус воздухозаборника, контейнер тормозного парашюта, появившийся в основании киля, и две 30-мм пушки «Норинко» (копия советской НР-30) в нижней части фюзеляжа в отличие от одной, стоявшей на МиГ-21Ф13. Причин усиления ствольного артиллерийского вооружения было две: во-первых, опыт первых воздушных боёв в небе Вьетнама дал понять китайским военным, что списывать пушки в утиль ещё рано, да и к тому же управляемых ракет класса «воздух-воздух» собственной разработки в Китае не имелось 5* .

Эта модификация получила обозначение J-7I, но ВВС НОАК получали их в чрезвычайно ограниченных количествах. Причиной этого явления, помимо низкой надёжности двигателей, была недоведённость катапультируемых кресел «СК» и неотработанность системы защиты пилота от набегающего потока воздуха откидывающимся вперёд фонарём кабины.

Между тем сокращение активности ВВС НОАК в воздухе над прибрежными районами, а также сведения, полученные разведывательными самолетами, позволили американцам предположить, что к началу 70-х гг. после выпуска 60–80 экземпляров МиГ-21 производство было фактически остановлено. Косвенным доказательством этого может служить и тот факт, что во Вьетнам Китай поставлял только J-5 (МиГ-17) и J-6 (МиГ-19), а, начиная с 1968 г., основную роль в воздушных боях с вьетнамской стороны играли исключительно советские и чехословацкие МиГ-21.

И всё же пилотам J-7I довольно часто приходилось применять оружие по реальным целям. Достаточно сказать, что кроме тайваньцев, которые регулярно совершали разведывательные полеты над материком, частыми гостями были и «янки», часто оправдывавшие свои регулярные «вторжения» ошибками пилотов, участвовавших в налётах на соседний Северный Вьетнам. Считается, что только за период с 1969 г. по 1971 г. J-7 сбили шесть самолётов-нарушителей и 300 разведывательных и агитационных аэростатов.

После разрыва отношений КНР с Советским Союзом в июле 1960 г. на границе двух крупнейших в мире социалистических государств произошло несколько вооруженных столкновений, самым крупным из которых был захват китайцами в марте 1969 г. острова Даманский (Ченпао). Авиация НОАК в боевых действиях напрямую не участвовала, ограничившись вертолетными десантами и поддержкой спецподразделений. Однако J-6, J-5 и J-7 участвовали в «психических атаках»: истребители углублялись в советское воздушное пространство на 1,5–2 км, после чего тут же поворачивали обратно, так как угроза быть сбитыми советскими ЗРК была весьма реальна. При этом счёт с обеих сторон шёл на секунды, что постоянно держало в напряжении ПВО приграничных округов.

Читать дальше