Бомбардировщик оснащался турбореактивными двигателями РД-ЗМ-500 или их модификацией РД-ЗМ-500А. В таком варианте он получил индекс 3MCI. Танкер на его базе обозначался 3MCII. К слову сказать, заправщики быстро могли быть переоборудованы в бомбардировщики, что иногда и делалось на практике.

Правда характеристики серийного ЗМ по части дальности полета были заметно ниже, чем у опытного 201М — с теми же пятью тоннами самолет мог пролететь без дозаправки лишь 9440 км.

Строил самолет все тот же 23 завод. Несмотря на огромный объем доводочных работ, произведенный до принятия машины на вооружение и запуск ее в серию, заводские летчики обращали внимание на сложное, требовавшее повышенного напряжения на взлете и посадке, управление М-6. Было даже выражено сомнение, смогут ли в ВВС в связи с этим успешно эксплуатировать самолет. Созданная по такому поводу комиссия пришла к заключению, что для машины этого класса экипаж со «средним» уровнем подготовки просто не годится — на борту такого аппарата каждый не только должен знать свое дело на «отлично», но и уметь применять свои знания на практике. Попросту говоря, быть профессионалом. ВВС признали этот вывод правильным, тем более, что самолет был не массовый, и особенно напрягаться с комплектацией экипажей не приходилось.

Но и на этом злоключения ЗМ не закончились — вскоре на приемо-сдаточных испытаниях один за другим разбились два самолета. Картина выглядела одинаково — при «вздыбливании» передней стойки на разбеге самолет резко задирал нос и сваливался в момент отрыва от полосы.

Снова спешно собрался совет. Военные и специалисты ЦАГИ потребовали снять с передней опоры механизм «вздыбливания». Коллективу ОКБ-23 стоило большого труда отстоять свою конструкцию. А ведь все было просто: на разбеге подъемная сила крыла росла, носовая стойка разгружалась, и декмпфер наклона заставлял тележку «задирать вверх переднюю пару колес. Впоследствии у пилотов даже родилась на этот счет шутка, что левый летчик при этом должен держать ноги нейтрально и ждать зарплату. Но если он брался «помогать» самолету взлетать и тянул по привычке штурвал на себя, тогда и происходил тот самый «заброс» — стойка «вздыбливалась» быстрее, а тяжелый, и, следовательно, инертный нос фюзеляжа резко «рвало» вверх.

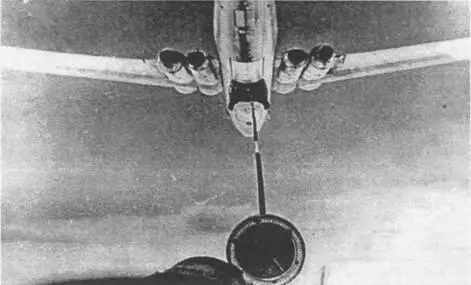

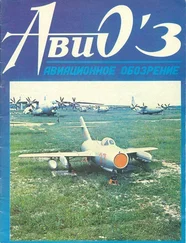

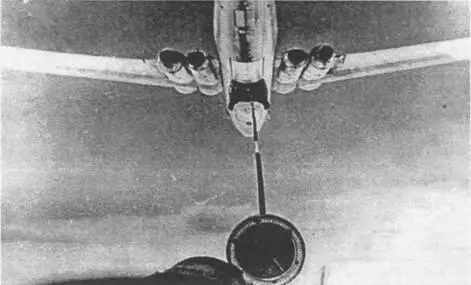

Самолет-заправщик ЗМ в момент стыковки. Дополнительное топливное оборудование размещено в бомбоотсеке бомбардировщика. Фото из архива редакции

Специалисты ОКБ также активно работали над улучшением условий работы экипажа. Совершенствовалась эргономика кабин, система кондиционирования воздуха, отдельный этап доводочных испытаний был посвящен снижению психофизических нагрузок в ночных полетах. Не был забыт и сам процесс управления самолетом. Так, по рекомендации ЦАГИ, в канале руля направления был установлен демпфер рыскания. Потом, уже на стадии серийного производства изменили и геометрию руля.

И все же некоторые недостатки «дожили» до самого последнего экземпляра «эмки». Прежде всего это бытовые проблемы — отсутствовали бортовой камбуз, места для отдыха членов экипажа, туалет.

Тем временем специалисты ОКБ Добрынина все же довели свой двигатель ВД-7. Четыре таких ТРДД установили на один из' достраиваемых ЗМ (был взят третий самолет серии №2). Рост суммарной тяги почти на 6 тс по сравнению с машиной ЗМС позволил поднять взлетную массу от 187 до 203 тонн. Это дало возможность увеличить запас топлива за счет подвески двух подкрыльевых дополнительных топливных баков общей емкостью около 13000 литров. Они крепились на держатели Дер5-48 под отсеки двигателей. Еще два бака можно было разместить в отсеке вооружения.

Все это резко увеличивало дальность. Но на испытаниях, в полете с максимальной тягой, были обнаружены автоколебания первых ступеней компрессоров двигателей, что вынудило уменьшить угол установки лопаток. В результате тяга серийных ВД-7 Б ограничилась 9.5 тс, и внешние подвесные топливные баки не использовались, хотя в войсках они имелись.

Тем не менее, гораздо более высокая экономичность двухконтурных ВД-7Б сама по себе не могла не сказаться на дальности. С нормальной боевой нагрузкой и одной дозаправкой в воздухе, самолет мог теперь покрыть расстояние 11800 км, а продолжительность полета достигла 16.5 часов.

Самолеты, оснащенные двигателями ВД-7Б, получили индексы 3MHI и ЗМНII (бомбардировщик и заправщик соответственно). В силу того, что силовые установки старого и нового типа не были взаимозаменяемыми, в строю продолжали оставаться и самолеты ЗМС. Всего же ВВС приняли 47 машин, которые базировались в Энгельсе, Серышево и Шауляе.

Читать дальше