Сейчас уже трудно предположить, кто же первый предложил использовать для этой цели мясищевский ЗМ, а вот реализовать идею на практике пришлось уже без его создателя — 14 октября 1978 года Владимира Михайловича Мясищева не стало…

Но коллектив Экспериментального Машиностроительного Завода в содружестве с другими предприятиями авиационной и космической промышленности справился с этой задачей. Здесь было все: и радикальная переделка планера бомбардировщика-ветерана, и решение проблемы наддува, герметизации, и, буквально, медицинской стерилизации груза, и создание огромного прецизионного погрузочно-козлового устройства ПКУ-50, и многое-многое другое. Экипаж А.Кучеренко научил самолет летать порожняком и в трех вариантах загрузки: с водородным баком УРКТС, с головной частью ракеты-носителя и с самим «Бураном» на спине.

Испытания шли нелегко, но увенчались успехом. И вот ВМ-Т «Атлант* (первоначально — ЗМТ) — ушел в первый коммерческий рейс, увозя на Байконур 40-метровый водородный бак «Энергии».

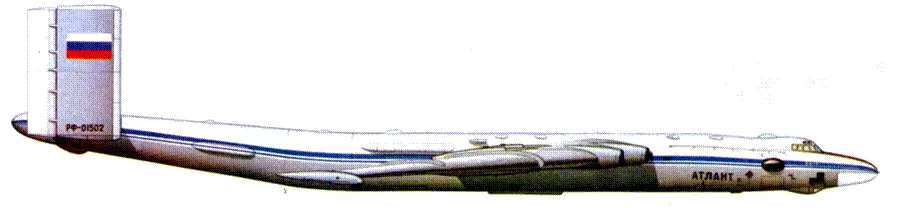

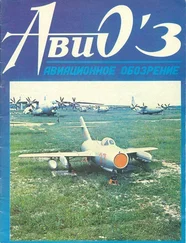

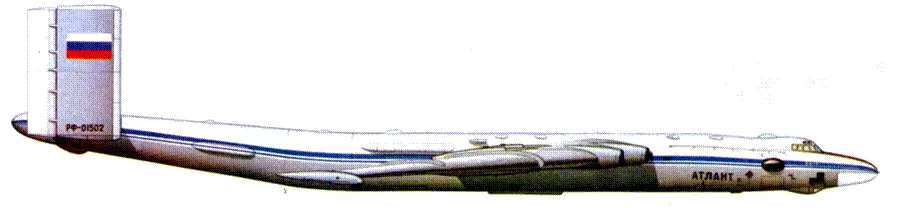

Специальный транспортный самолет ВМ-Т «Атлант» с центральной частью ракеты-носителя Энергия. Фото из архива редакции

До появления Ан-225 на плечи «Атланта» легла вся работа по обеспечению транспортировки наиболее крупных компонентов системы «Энергия-Буран». Это, казалось бы, дало вторую жизнь самолету. Но судьба и на этот раз не была милостлива к детищу Мясищева. Мощные потрясения, обрушившиеся на страну в середине 80-х, привели к свертыванию программы УРКТС. Уникальные стартовые комплексы на Байконуре пустуют, стоят на приколе и «Атланты». А так хочется верить, что они вновь увидят небо…

Литература:

1. Альбом формулярных схем самолета 3М. — Издание завода, 1958 г.

2. Д. Гай. Небесное притяжение. — М., Московский рабочий, 1986 г.

3. П.Козлов. Конструктор. — М., Машиностроение, 1989 г.

4. Ремонт самолета "4'. — Издание завода, 1965 г.

5. Техническое описание самолета ЗМ (книги 1–8). — Издание завода, 1957 г.

Автор выражает признательность Ю. Кузменко, Ю. Шкуратову (оба ЭМЗ им. Мясищева), А. Андрееву (ВВС России), а также В. Марковскому и И. Приходченко за помощь в подготовке материала.

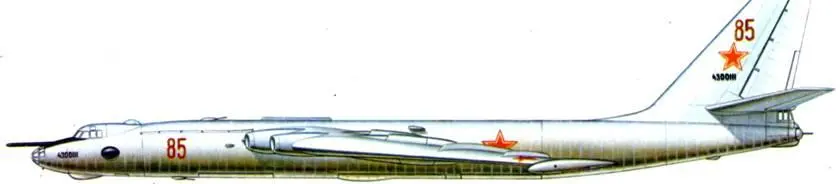

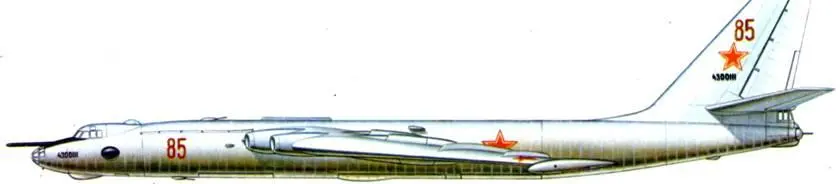

1. Самолет М-4, использовавшийся для отработки системы воздушной дозаправки бомбардировщика ЗМ. Машина в типовой окраске первого послевоенного периода.

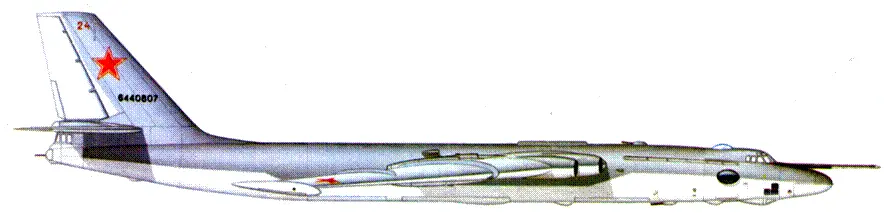

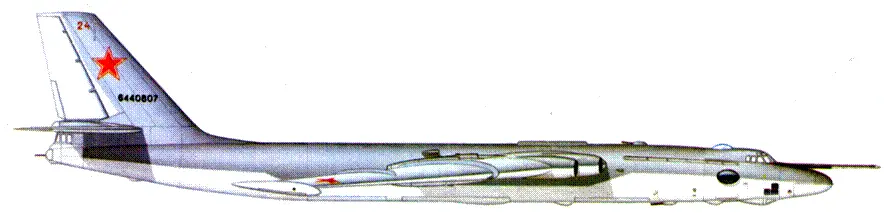

2. Бомбардировщик 3MC–I в "противоатомной" окраске (белый отражающий низ). В этой окраске самолеты эксплуатируются и сейчас.

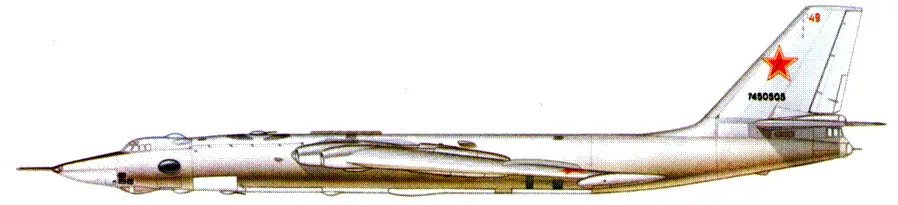

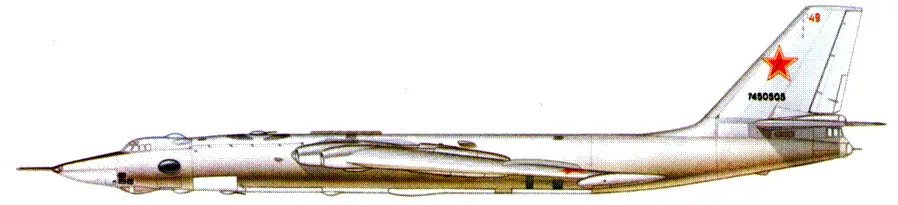

3. "Стиляга" — бомбардировщик 3МД в окраске дальней авиации СССР.

4. Специальный транспортный самолет ВМ-Т Атлант в российской окраске. В таком виде самолет был представлен на авиасалоне в г. Жуковском в 1992 году.

Воздушное наступление против Мальты

Е.Грановский (г. Москва)

Мальта — остров с крутыми и обрывистыми берегами в его южной и юго-западной части, с удобными гаванями на севере и северовостоке, безлесое известняковое плато площадью 246 км² в Центральном Средиземноморье с древней историей античных войн и рыцарского ордена иоаннитов, — в годы второй мировой войны стала британским «непотопляемым авианосцем», важным перевалочным пунктом средиземноморских конвоев на пути из Гибралтара в Александрию, а также военно-морской базой подводных лодок и легких сил, осуществлявших удары по морским коммуникациям противника между Италией и Ливией.

Британские корабли действовали в море, используя данные воздушных разведчиков, базирующихся на острове, и не встречали практически никакого противодействия со стороны итальянцев. К счастью для последних, в 1940 году такие операции не имели достаточного размаха, а основная морская коммуникация из Тирренского моря вдоль Тунисского побережья в Ливию лежала вне пределов радиуса действия британских торпедоносцев (130 миль). До конца года англичане перехватили всего 2,3 % перевозимых в Северную Африку грузов *. Но это не свидетельствовало о решении проблемы защиты морских коммуникаций, вставшей с еще большей остротой, теперь уже перед германским командованием, в связи с предполагаемой переброской в Африку 5-й легкой и 15-й танковой дивизий вермахта (операция «Зонненблуме»), составивших костяк экспедиционного корпуса «Африка».

Читать дальше