В последний день 1944 года на испытания вышел первый предсерийный F8F-1. Он получил несколько изменений по сравнению с опытными образцами. Так, размах стабилизатора был увеличен на 12 дюймов, появился небольшой форкиль, а под капотом теперь стоял мотор R-2800-34W, имевший на 300 л.с. большую мощность, чем моторы 22-й и 30-й серий, установленные на прототипах. По требованию заказчика объем топливных баков был увеличен на 104 литра и составил 824 л. Все топливные емкости были протектированны.

F8F-1 на палубе авианосца. Окраска самолета соответствует первому послевоенному периоду

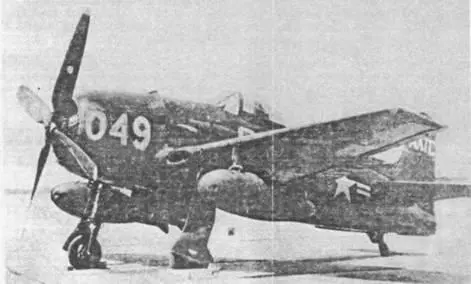

Переоборудованный из стандартного F8F-1 первый прототип следующего варианта — XF8F-2 (Bu.No. 95049). Фото из архива редакции

Уже в ходе постройки опытных образцов было введено требование возможности подвески под крыло двух бомб калибра 454 кг или дополнительных топливных баков. Это задание было выполнено на втором предсерийном F8F-1, получившим два подкрыльевых держателя Мк.51, и еще один, такой же, под фюзеляжем. Кроме бомб и баков на подкрыльевых держателях испытывали контейнеры МК.1 с двумя 12.7 мм пулеметами в каждом, а также 298 мм ракеты Тайни Тим (Tiny Tim). Несмотря на успех, два последних варианта подвески не прижились. Более удачной оказалась установка 5-дюймовых (127 мм) ракет AR или HVAR на четырех пусковых устройствах Мк.9, применявшаяся впоследствии на большинстве серийных Бэркетах.

"Обкатку" самолета на корабле провел капитан Роберт М.Эдлер (Robert M.Edler), посадивший свой F8F-1 на палубу авианосца CVE-30 "Чарджер" ("Charger") 17 февраля 1945 года. Этот последний этап испытаний самолета также прошел успешно. Конечно, как и у всякой новой машины, у Бэркета были свои "нюансы". Так, шасси убиралось слишком быстро и с ударом. При превышении эксплуатационных ограничений по скорости наблюдался бафтинг, и чтобы погасить тряску, пилоту рекомендовалось использовать тормозные щитки на нижней поверхности крыла. Были также свои особенности реакции на "дачу" рулей.

Последние десять из 23 предсерийных Бэркетов были переданы в эскадрильи VF-18 и VF-19, в которых была развернута переподготовка пилотов.

Первой переучивание закончила 19-я эскадрилья. В ее составе осталось несколько пилотов, уже проведших один тур боев. Так лейтенант Билл Мейсонен (Bill Masonen) сбил 12 японских самолетов, летая на F6F. 16 августа 1945 года подразделение на борту легкого авианосца CVE-27 "Ленгли" ("Langley") отплыло из США к берегам Японии.

Но повоевать Бэркетам не довелось. Август стал последним месяцем войны. Еще до подписания капитуляции Японии США начали свертывание многих военных программ. Груммановский заказ ограничили 765-ю машинами, а контракт с Дженерал Моторз был попросту расторгнут. А вскоре после победы началось резкое сокращение авианосного флота США, коснувшееся в первую очередь эскортных авианосцев, для которых и предназначался F8F.

Все же, к ноябрю 1946 года 10 эскадрилий американской палубной авиации получили новые самолеты. Пилоты были довольны своими машинами, а многие из них теплые воспоминания о самолете сохранили навсегда. Слово капитану Гордону Файрбо (Gordon Firebaugh), в 1946-47 годах командиру эскадрильи VF-5A, вооруженной Бэркетами: "Я думаю — это лучший самолет, на котором мне когда-либо приходилось летать. Я командовал дюжиной "зеленых" пилотов, чей общий налет не превышал 400 часов, а четырехмесячный океанский поход прошел без трудностей,, что свидетельствует о летных качествах F8F".

К 1948 году самолет F8F-1 стал основным типом американского палубного истребителя. 747 Бэркетов этой модификации было передано в 24 подразделения, большинство из которых предназначалось для базирования на кораблях. К тому времени моряки выявили существенный недостаток самолета — слабое стрелковое вооружение.

Собственно говоря, этот факт не был открытием. На него было указано еще в ходе испытаний прототипов, но за его устранение взялись лишь после войны. Прототипом для новой серии послужил серийный F8F-1 с регистрационным номером 90440, названный F8F-1C. При заключении контракта на серийное производство этого варианта "восьмерки" индекс был изменен на F8F-1B. В марте 1946 года появились первые серийные машины, вооруженные четырьмя 20 мм пушками М3 с боезапасом по 205 снарядов на каждый ствол. Такое орудие весило почти вдвое тяжелее пулемета М2, увеличился также вес боекомплекта и вспомогательного оборудования. Все это снизило горизонтальную маневренность самолета, в частности ухудшились угловые скорости крена.

Читать дальше