Серийные машины, несмотря на отсутствие люкового пулемета (он числился в комплекте, но не устанавливался), все-таки потяжелели еще на 280 кг по сравнению с самолетами головной серии. Их характеристики несколько ухудшились, но все еще оставались на высоте. Освоение в войсках шло полным ходом, параллельно сооружалась сеть капитальных авиабаз с бетонными ВВП.

В 1938 году выпуск ДБ-3 начался еще на одном заводе — № 126 в Комсомольске-на-Амуре. Это предприятие было оснащено новейшим, в основном американским, оборудованием. К концу года оно дало первые 30 бомбардировщиков. Доводка самолетов продолжалась. Первым шагом стала замена кольцевых маслорадиаторов, установленных перед моторами на стандартные сотовые. С целью улучшения технологичности некоторые монолитные или сварные узлы из стали ЗОХМА были заменены на аналогичные из хромансиля (ЗОХГСА), который лучше обрабатывался, или клепаные дюралевые.

Уже в начале 1938 года на вооружение начали поступать самолеты, оснащенные двигателями М-86 и винтами В-85. Правда, несмотря на рост взлетной мощности, максимальные характеристики ДБ-3 2М-86 практически не повысились.

В 1938 году ОКБ Ильюшина совместно с ленинградским Научно-Исследовательским Минно- Торпедным институтом ВМФ (НИМТИ) выполнили морской вариант самолета. Набор вооружения был расширен — кроме бомб самолет мог брать или морскую якорную мину типа «Гейро» массой 1000 кг, или две полутонных донных мины МДМ-500, или торпеды: 45-36-АВА для высотного сброса, или АН и AM для низковысотного, в том числе и в условиях мелководья. Для торпедометания с большой высоты под фюзеляж подвешивали контейнер с парашютом торпеды, а для «низкого» — второй замковый держатель, который раскрывался с запаздыванием и обеспечивал правильный угол входа торпеды в воду.

И у торпедоносцев были свои «детские болезни». Торпеда, являвшаяся копией итальянской (так называемого «фиумского типа»), имела массу дефектов, механизм запаздывания был ненадежен и т. п.

Опытный и первые серийные ДБ-3Т были оснащены моторами М-85 с винтами В-85. Их планер был облегчен по сравнению с сухопутными машинами на 480 кг, но скорость и, особенно, дальность морской модификации несколько упали, что не было устранено даже с переходом на более мощные двигатели. Практическая дальность ДБ-3Т не превышала 2500 км.

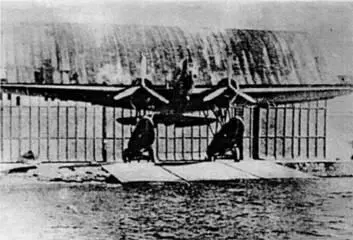

Опытный поплавковый торпедоносец ДБ-3ТП. Фото из фондов музея Н.Е.Жуковского

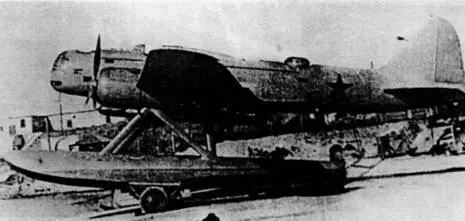

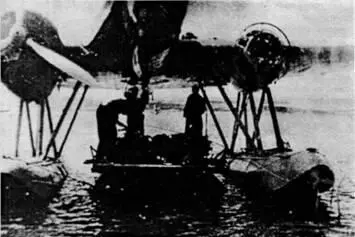

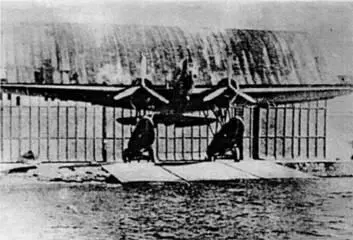

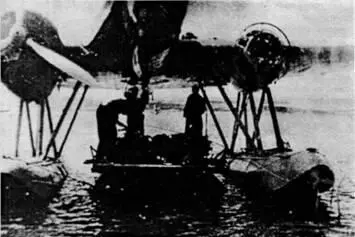

ДБ-3ПТ на испытаниях. Вверху самолет на пандусе на колесных тележках, внизу — подвеска авиабомб на воде с плотика. Фото из архива Г. Петрова

Для районов Севера и Дальнего Востока, где не было развитой аэродромной сети, был предложен гидровариант торпедоносца ДБ-3ТП 2М-86. Конструкция планера была значительно усилена, смонтировали поплавки типа «Ж» и швартовочное оборудование. Самолет был построен в начале 1938 года, его облет на Рыбинском водохранилище провел В.К.Коккинаки. Испытания выявили значительное падение летных данных — поплавки существенно увеличивали сопротивление. Тем не менее, ДБ-3ТП был рекомендован в серию. Однако дальнейшая опытная эксплуатация в условиях летнего черноморского климата показала, что машину очень трудно обслуживать на воде. От выпуска гидроторпедоносцев отказались в пользу самолетов наземного базирования.

Это было практичное решение — строевая эксплуатация ДБ-3 и так была достаточно трудной. В дальних полетах, особенно ночью, нагрузки на экипаж были огромны, многие приборы были размещены неудобно. Вдобавок в кабинах было холодно, до тошноты воняло горелой касторкой, которая использовалась для смазки и промывки деталей силовой установки. Пилотажные свойства самолета были высокими — ДБ-3 легко делал крутые виражи и «восьмерки», а все вредные тенденции легко парировались триммерами, но грубое их использование могло привести к выходу на опасный режим. Главной трудностью был взлет — самолет неудержимо «тянуло с полосы», так как оба мотора были одного вращения. Для полностью заправленного бомбардировщика требовалось не менее километра бетонки.

Отмечались случаи замерзания маслорадиаторов, при этом двигатели быстро перегревались. Если летчик открывал створки, дело только ухудшалось. Нужно было закрыть радиаторы и идти на малой скорости, поддерживая моторы на 2100–2200 об/мин, следя за температурой масла (при ее повышении до 120 градусов двигатель мог заклинить). Если и после этого радиаторы не оттаивали, экипажу разрешалось покинуть машину.

Читать дальше