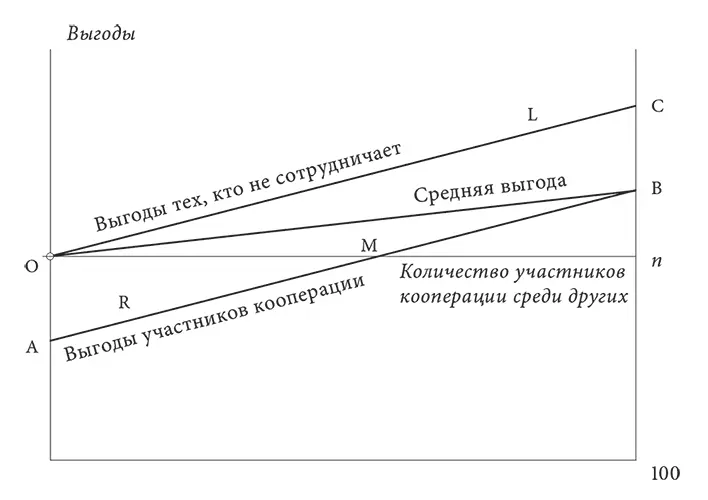

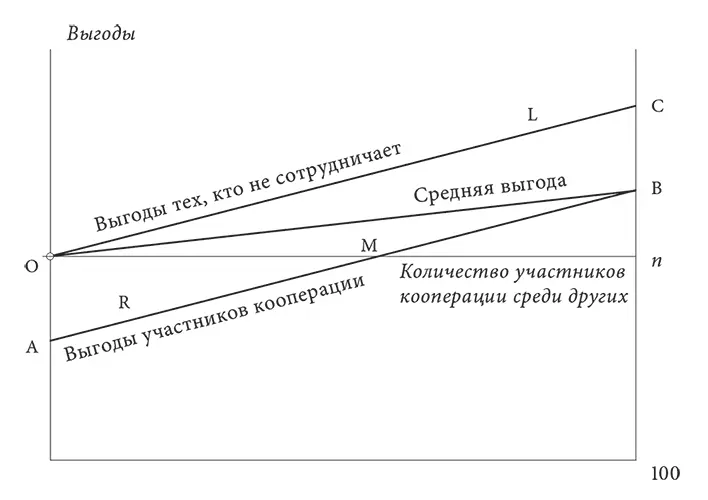

РИС. XXIV.2

Ситуация, показанная на рис. XX.2, отражает особый случай. Он подразумевает, что стоимость кооперации, измеряемая расстоянием между кривыми L и R, постоянна. В других случаях цена кооперации возрастает по мере подключения к ней большего количества людей. Чем больше слушателей присоединяется к телефонным опросам на местном радио, тем больше перегружаются линии и больше времени уходит на то, чтобы дозвониться. Может так случиться, что последние присоединившиеся [294]действительно снижают среднюю выгоду, потому что их затраты на участие превышают сумму выгод, которые они производят для всех остальных (и для себя). Цена также может быть высокой первоначально, но позднее способна снижаться. По мере того как все больше людей выходило на демонстрации в Лейпциге, правительственным силам приходилось распределяться все более «тонким слоем». В этом случае первые сотрудничающие могли так же и по тем же причинам ухудшить ситуацию (с точки зрения сокращения средней выгоды).

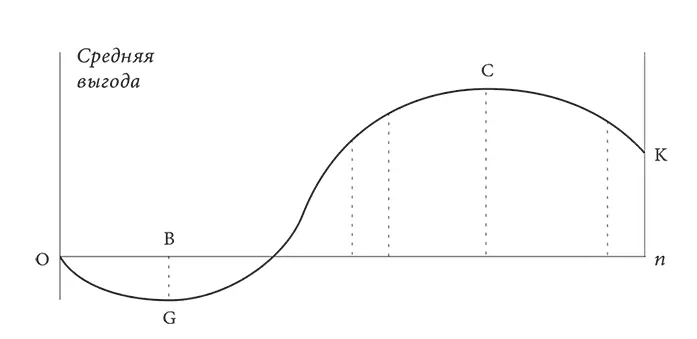

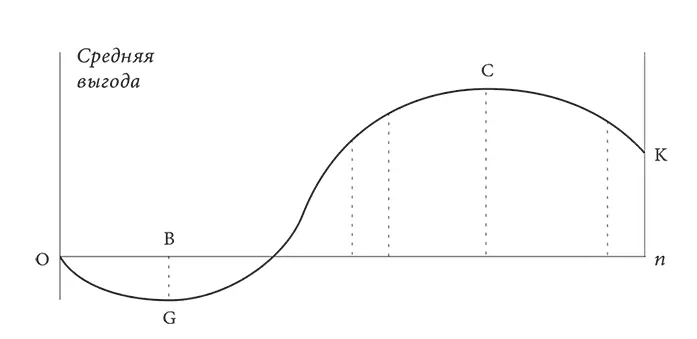

РИС. XXIV.3

На рис. XXIV.2 также видно, что выгоды от сотрудничества, заданные прямой L, являются линейной функцией от количества участников кооперации. Каждый новый участник в одинаковой степени способствует приросту благосостояния всех. Увеличение предельных выгод может быть проиллюстрировано очисткой пляжа от мусора: последняя убранная бутылка производит больший эстетический эффект, чем предпоследняя. Простой пример – звонок в муниципалитет по поводу рытвины в городском районе, где проживает средний класс: первый из тех, кто нашел время позвонить, дает вероятность 0,4 того, что выбоина будет заделана, второй увеличивает вероятность до 0,7, третий – до 0,8, четвертый – до 0,85, пятый – до 0,88 и т. д. Иногда и первые, и последние участники кооперации мало что добавляют, тогда как те, кто оказывается в середине, более эффективны. Несколько революционеров или участников забастовки почти ничего не меняют, а когда почти все присоединились к движению, то, что в него вступило еще несколько ранее не присоединявшихся человек, не имеет значения. Вероятно, для социальных движений такой паттерн является типичным.

Предельные выгоды от сотрудничества в определенном диапазоне могут даже оказаться отрицательными. Одностороннее разоружение только ухудшит положение всех государств, если создаст вакуум власти, который придется заполнять, развязав войну. Изолированные бунты могут дать властям повод обрушиться не только на реальных бунтовщиков, но и на потенциальных. И наоборот, участников кооперации может оказаться слишком много. Представьте себе, что во время войны все захотят вступить в армию, так что некому будет работать в промышленности и война будет проиграна. Если во время пикника все захотят участвовать в приготовлении обеда, слишком большое количество поваров может испортить блюдо.

Как показывают эти наблюдения, технология коллективного действия меняется от случая к случаю. В дальнейшем я остановлюсь на примере, представленном на рис. XXIV.3, который, как мне кажется, типичен для социальных движений, стремящихся добиться определенных изменений в политике. Первые участники платят высокую цену, подвергаются большому риску и дают небольшую выгоду остальным. В действительности, они могут даже нанести им вред, а не пользу. Их результирующий вклад отрицателен. Последние участники тоже не приносят большой пользы. В некоторых случаях, как я указывал, их затраты могут сокращаться. В других – все, кто ведет борьбу за определенное дело, могут нести значительные потери или подвергаться риску до тех пор, пока противник не капитулирует. Те, кто вступил во французское Сопротивление в 1944 году, нанесли не такой уж большой ущерб немцам, при этом подвергнув свою жизнь большому риску.

Преодолевая проблему «безбилетника»

Я определил проблему коллективного действия в категориях целенаправленных рациональных эгоистических мотиваций . Как правило, этого не достаточно, чтобы подтолкнуть к сотрудничеству, поскольку независимо от того, что делают другие, индивиду выгоднее не участвовать. Позвольте упомянуть два исключения из этого утверждения.

Первое возникает, когда одни и те же агенты многократно сталкиваются с проблемой коллективного действия. В непрерывном взаимодействии такого рода кооперация может поддерживаться стратегией переключения : сотрудничай, пока так поступают все, и отказывайся, когда хотя бы один другой агент уклоняется [295]. Есть некоторые свидетельства того, что именно на этом держатся картели. Решения не участвовать во Второй мировой войне тоже могли быть вызваны опасениями возмездия, но более вероятно, что это было связано с операционными недостатками метода. Однако такие случаи нетипичны. Например, рабочие не пересматривают ежегодно вопрос своего членства в профсоюзе. Бунты и революции являются однократными действиями, к которым не применимы доводы, касающиеся длящихся взаимодействий. Другие кампании, крестовые походы и движения обычно слишком плохо структурированы, чтобы можно было выявлять тех, кто отказывается сотрудничать. Чтобы объяснить, как в таких случаях возникает кооперация, мы должны искать какие-то другие пути.

Читать дальше