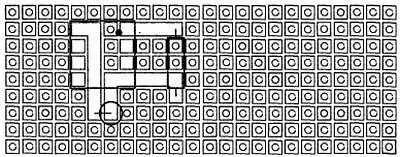

Для более сложных вариантов подойдет макетная плата с квадратными контактными площадками, размещенными в узлах сетки со стандартным шагом (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Макетная плата с квадратными контактными площадками

Каждый компонент припаивается, а контактные площадки соединяются между собой в нужных местах капельками припоя. Использование паяльника с тонким жалом существенно упрощает монтажные операции. В окончательном виде устройство будет эквивалентно схеме, собранной на односторонней печатной плате. Некоторую трудность вызывает, например, соединение двух несмежных выводов одной интегральной схемы. На такую плату можно смонтировать все компоненты со стандартным шагом выводов, включая микроконтроллеры. При формировании перемычек и дорожек следует ориентироваться на величину токов, которые будут по ним проходить.

3.7.10. Размещение КГ на плате

При проектировании кварцевого генератора, служащего тактовым генератором микропроцессора, желательно принять меры для защиты устройства от электромагнитных помех. С этой целью рекомендуется сохранить вокруг генератора значительные участки металлизации и соединить их с общей точкой схемы. Соединения между компонентами генератора должны быть максимально расширены для снижения наводок и паразитных индуктивностей дорожек. Как правило, производители кварцевых резонаторов указывают способ рационального размещения компонентов на плате в соответствующей документации.

3.7.11. Травление печатных плат

Оборудование, с помощью которого можно нанести рисунок на печатную плату, довольно разнообразно. Достаточно эффективные установки для травления сравнительно дешевы. Удобны, например, камеры вертикального типа с перемешиванием раствора при помощи пузырьков воздуха и с нагревателями для аквариумов. Такие камеры экономно расходуют хлорное железо, их удобно чистить.

3.7.12. Изготовление фотошаблона

Любителям доступны два варианта технологии изготовления печатной платы. При первом слой краски наносится непосредственно на фольгированную поверхность. Для получения нужного рисунка незакрашенные участки фольги удаляются с помощью травления в хлорном железе. При втором методе используется техника фотолитографии: сначала необходимо изготовить фотошаблон, качество которого определяет окончательный результат. Современные компьютерные технологии позволяют существенно упростить этот этап. Существующие на сегодняшний день принтеры (струйные и лазерные) обеспечивают великолепное разрешение при печати на различных носителях.

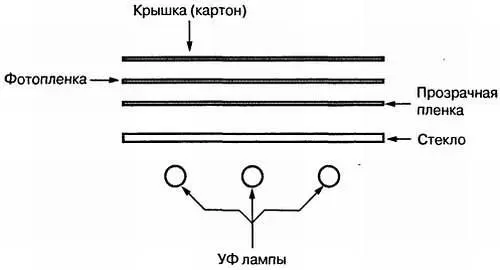

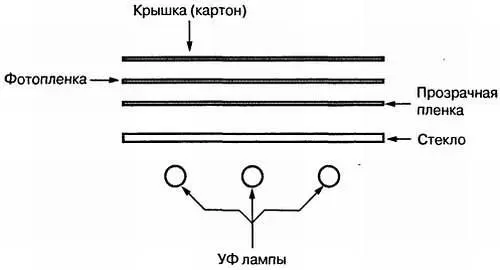

Любитель, который занимается проектированием плат от случая к случаю, может обойтись и без дорогостоящего специализированного программного обеспечения. Рисунки нужного качества можно выполнить с помощью более простых и доступных программ. Они обеспечивают черчение по сетке с заданным шагом, создание нужных элементов (контактных площадок и др.), их соединение между собой, а также функции вращения и зеркального отображения элементов рисунка. Печать, как правило, выполняется на специальной прозрачной пленке. Опыт показывает, что плотность печати на таком фотошаблоне обычно недостаточно высока. В этом случае, используя созданный чертеж, можно изготовить негатив на фотопленке, который легко экспонируется и проявляется (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Экспонирование фотопленки

3.7.13. Перемычки на печатной плате

Радиоаппаратура массового производства (видеомагнитофоны, проигрыватели лазерных дисков или магнитных кассет и т. д.) обычно оснащена односторонними печатными платами, изготовленными из гетинакса, что существенно сокращает затраты на производство. Этот устаревший тип печатной платы часто совмещается со сложными современными компонентами, имеющими выводы с шагом 1,27 мм. В подобных схемах обычно используется большое число перемычек.

Если в плате должны быть перемычки, при ее проектировании следует соблюдать несколько простых правил. Во-первых, перемычки всегда следует располагать параллельно одной из сторон платы, даже если это приведет к удлинению проводящих дорожек. Во-вторых, если две соединяемые точки слишком удалены друг от друга, лучше использовать несколько коротких перемычек, чем одну длинную (рис. 3.16а).

Читать дальше