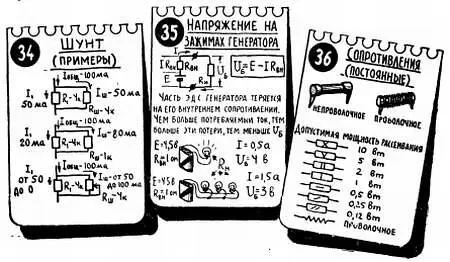

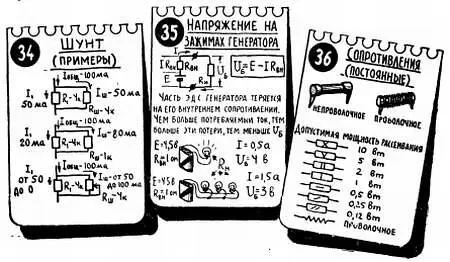

Одним словом, для того чтобы реально изобразить источник тока, нужно добавить в его схему сопротивление, которое будет отражать все виды потерь внутри этого источника. Элемент цепи, о котором достаточно знать лишь то, что он обладает сопротивлением, на схеме обозначают в виде прямоугольника, возле которого обычно стоит буква R (лист 18). Такой элемент — внутреннее сопротивление источника R вн — мы введем и в нашу схему, разместив его, разумеется, в самой батарее, то есть до ее выходных зажимов (лист 35).

Теперь видно, что вся электродвижущая сила распределяется между внешней цепью и внутренним сопротивлением источника. Увеличивая число лампочек, подключаемых к батарейке, мы тем самым увеличиваем потребляемый от нее ток.

А чем больший ток проходит по R вн , тем больше напряжение теряемое на нем, и тем, следовательно, меньше напряжение U б на зажимах батарейки. К такому же выводу можно прийти, если рассматривать нашу цепь как своеобразный делитель напряжения, в который входит внутреннее сопротивление R вн и внешняя цепь. Чем больше лампочек мы подключаем к батарейке, тем меньше их общее сопротивление и тем меньшая часть э.д.с. приложена к внешней цепи.

Если говорить строго, то к внутреннему сопротивлению источника нужно было бы отнести и сопротивление соединительных проводов, так как и на них теряется часть напряжения. В нашем примере это не имеет особого значения, но в ряде случаев потери в проводах проявляются очень сильно. Посмотрите, как вечером в так называемые «часы пик» несколько слабеет свет ламп в вашем доме. Происходит это потому, что в такие часы особенно много включается потребителей электроэнергии. Из-за этого сильно возрастает ток, который по проводам идет с электростанции в ваш дом. Это, в свою очередь, приводит к тому, что увеличивается падение напряжения на сопротивлении проводов и уменьшается напряжение, подводимое к лампочке, телевизору или мотору электропроигрывателя. Подобное явление можно заметить даже при включении электроплитки, особенно в первый момент, когда спираль плитки не нагрелась и потребляет большой ток.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ — СОПРОТИВЛЕНИЕ!

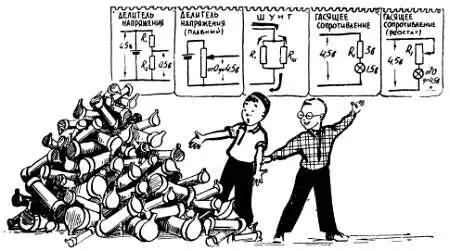

В радиоаппаратуре очень широкое применение находят детали, единственное назначение которых, оказывается, сопротивление электрическому току. Эти детали так и называются — «сопротивления» и на схеме обозначаются прямоугольником, так же как и любое сопротивление, действующее в цепи (рис. 17).

Рис. 17. В радиоаппаратуре широко применяются специальные детали — постоянные сопротивления.

Сопротивления являются одной из самых распространенных радиодеталей. Они могут использоваться и для образования делителей напряжения, и для шунтирования отдельных участков цепи, и для многих других целей. Все сопротивления можно разделить на две основные группы — проволочные и непроволочные. В каждой из этих групп можно встретить сопротивления постоянные (лист 36) и переменные (лист 37).

Проволочные сопротивления, как об этом говорит само название, делают из проволоки, которую обычно наматывают на керамический каркас. Иногда проволочное сопротивление заливают стеклом (остеклованное сопротивление).

В любом проволочном переменном сопротивлении имеется так называемая дужка из изоляционного материала, на которую и намотан провод. К этому проводу прижат подвижной контакт, закрепленный на оси переменного сопротивления. От подвижного контакта, так же как и от обоих концов проволоки, сделаны выводы в виде латунных лепестков, к которым можно легко подпаять монтажные провода. При поворачивании оси подвижной контакт перемещается по намотанному на дужку проводу, и при этом меняется сопротивление между подвижным контактом и крайними выводами. Существуют два способа включения переменных сопротивлений — в качестве реостата и в качестве потенциометра (делителя напряжений). В первом случае переменное сопротивление используется для регулировки тока в цепи, во втором — для регулировки напряжения, снимаемого с делителя, в роли которого и выступает переменное сопротивление.

Из проволоки, как правило, выполняются сопротивления от долей ом до нескольких десятков, а иногда и сотен ом. Непроволочные сопротивления имеют более широкие пределы — от нескольких ом до сотен тысяч мегом.

Читать дальше

![Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]](/books/87509/rudolf-svoren-v-prostory-kosmosa-v-glubiny-atom-thumb.webp)