Н. — Но тогда это будет схема с двумя устойчивыми состояниями!

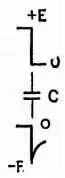

Л. — Нет, Незнайкин, эта схема не с двумя, а с одним устойчивым состоянием — ее называют однотактным триггером . В самом деле, если в точку А поступает отрицательный импульс, он через конденсатор С' передается на катод диода Д . Через этот диод и конденсатор С импульс будет стремиться запереть транзистор Т 1 . Как только ток этого транзистора начинает снижаться, происходит повышение потенциала его коллектора (уменьшается падение напряжения на резисторе R 1 ). Это повышение потенциала передается на базу транзистора T 2 , который начинает пропускать ток. Потенциал коллектора транзистора Т 2 снижается, это снижение через конденсатор С передается на базу Т 1 и усиливает воздействие первоначального импульса до тех пор, пока ему не удастся полностью запереть транзистор Т 1 и ввести в состояние насыщения транзистор Т 2 .

Н. — А я что говорил — вот тебе второе устойчивое состояние!

Л. — Нет, это состояние не может удерживаться бесконечно долго. Не забывай, что теперь потенциал базы Т 1 отрицательный. Через резистор R 5 пойдет ток, он будет стремиться повысить потенциал базы транзистора Т 1 и одновременно разрядить конденсатор С . Как только потенциал базы транзистора Т 1 станет слегка положительным, через транзистор Т 1 потечет ток и потенциал его коллектора снизится, что приведет к уменьшению тока транзистора Т 2 , а это в свою очередь вызовет повышение потенциала на коллекторе транзистора Т 2 . Это повышение, переданное через конденсатор С на транзистор Т 1 , ускорит происходящую в схеме эволюцию, в результате чего транзистор Т 1 вновь придет в состояние насыщения, а транзистор Т 2 окажется запертым.

Н. — Это дьявольски сложно. Все явления происходят одновременно и к тому же воздействуют друг на друга, поэтому я с большим трудом проследил за ними.

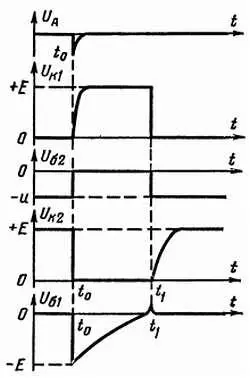

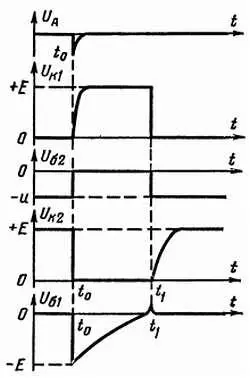

Сигналы однотактного триггера

Л. — Для облегчения твоей задачи я вычертил на рис. 85 кривые, характеризующие изменения во времени потенциалов в различных элементах схемы. Как мы видим, в точку А в момент t 0 подают отрицательный импульс. В этот момент потенциал коллектора транзистора Т 1 стремится повыситься до +Е . Это повышение через цепочку R 3— R 4 передается на базу транзистора T 2 , которая сначала была заперта напряжением —U , а теперь ее потенциал поднимается до нуля. Как ты видишь, это вызывает отпирание транзистора Т 2 и доводит потенциал его коллектора почти до нуля. Снижение потенциала коллектора Т 2 через конденсатор С передается на базу Т 1 (первоначально ее потенциал был почти равен нулю) и доводит потенциал базы до величины, близкой к —Е .

Рис. 85. Эпюры напряжений в схеме с одним устойчивым состоянием, изображенной на рис. 84.

Н. — Я хотел бы знать, откуда берется эта величина —Е ?

Л. — Но, Незнайкин, разве ты забыл известный принцип, что напряжение на выводах конденсатора не может измениться на конечную величину за равное нулю время. Если ты об этом вспомнишь, то увидишь, что перед самым приходом отрицательного импульса в точку А потенциал коллектора Т 2 был равен Е (транзистор Т 2 был заперт). Потенциал базы транзистора Т 1 был почти равен нулю, следовательно, конденсатор С был заряжен до напряжения, очень близкого к Е . Сразу же после опрокидывания схемы он еще был заряжен до напряжения Е . При этом потенциал на нижней (базовой) обкладке равен —Е относительно верхней. Затем потенциал его верхней обкладки стал близким нулю (транзистор Т 2 в состоянии насыщения замкнул верхнюю обкладку на корпус) и, следовательно, потенциал базы Т 1 , равный потенциалу нижней обкладки относительно верхней, стал близким —Е .

Н. — Признаюсь, что я не подумал о твоем знаменитом принципе, так как забыл вырезать его золотыми буквами на своем камине, но поверь мне, теперь за этим дело не станет. По твоим кривым я вижу, что сразу же после опрокидывания схемы потенциал базы транзистора Т 1 начинает повышаться. Я полагаю, что причиной послужил ток, протекающий по резистору R 5 .

Читать дальше