Для повышения эффективности использования любых линий связи широко применяют метод уплотнения каналов , позволяющий по одной линии связи передавать одновременно несколько телефонных сообщений без взаимных помех. Этот метод применяют и в радиорелейной связи. Сущность такого уплотнения заключается в том, что на передающем конце линии связи разговорный спектр речи преобразуют в более высокие частоты, которые и передают по радиолинии. На приемном конце линии происходит обратное преобразование сигнала. Выделяя для каждого такого канала связи вполне определенные полосы на разных частотных участках, одновременно передают несколько сообщений по одной радиорелейной линии связи.

Радиорелейную связь применяют не только в военном деле. Ее широко используют в народном хозяйстве, например для многоканальной связи между станциями союзных республик и областными центрами страны, в телевидении.

РАДИОЛОКАЦИЯ

Во время Великой Отечественной войны радиолокация помогала нашим воинам своевременно обнаруживать вражеские самолеты и корабли и наносить по ним сокрушающие удары. Сейчас она — верный страж границ нашей Родины.

Радиолокация является средством обнаружения и определения местоположения различных объектов в воздухе, на воде, на земле, в космосе при помощи радиоволн. Она основана на свойстве радиоволн отражаться от предметов, встречающихся на их пути. Это явление было открыто немецким ученым Г. Герцем. Отражение волн от больших объектов наблюдал изобретатель радио А. С. Попов еще в 1897 г. во время опытов по радиосвязи на Балтийском море. Однако бурное развитие радиолокации началось лишь в период Великой Отечественной войны.

В чем сущность радиолокации?

Ты, конечно, знаешь, что эхо — явление отражения звука. Его можно наблюдать в больших пустых аудиториях, в горах. Оно может быть использовано для определения расстояния до предмета, препятствия. Вот конкретный, близкий тебе пример. Ты отправился с товарищами в поход. На вашем пути оказалось ущелье, а за ним — почти отвесная скала. Можно ли, не сходя с места, определить расстояние до скалы? Можно! Для этого надо только иметь точный секундомер. Крикни громко и отрывисто. Через некоторое время ты услышишь отголосок созданного тобой звука. Это звуковое эхо. Короткая очередь звуковых волн долетела до скалы, отразилась от нее и вернулась к тебе. Допустим, что время, которое прошло с момента выкрика до момента прихода эха, оказалось равным 6 с. Звуковые волны распространяются в воздухе со скоростью 340 м/с. За 6 с они прошли путь от тебя до скалы и обратно. Длина этого пути 340х6 = 2040 м. Значит, расстояние до скалы 2040:2 = 1020 м.

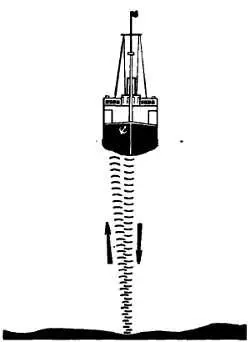

Явление эха используется также для измерения глубин морей и океанов. Для этого существуют специальные аппараты — эхолоты. В днище корпуса судна укреплены излучатель мощных ультразвуковых волн, имеющий направленное действие, и устройство для приема этих волн после отражения их от морского дна (рис. 410).

Рис. 410. Измерение глубины моря с помощью эхолота

Излучатель включают на очень короткие промежутки времени. Возбужденный им импульс волн ультразвуковой частоты пронизывает толщу воды и, отразившись от дна, возвращается к приемному устройству. Скорость распространения ультразвуковых волн в воде известна: она равна 1450 м/с — почти в 5 раз больше, чем в воздухе. Если эту скорость, выраженную в метрах, умножить на время между моментами излучения и приема отраженного сигнала, а произведение разделить на 2, то результат и будет глубиной моря в метрах. Так, например, если эхолот зарегистрировал время прохождения сигнала 0,8 с, то глубина моря в этом месте равна 580 м.

В природе есть живые существа, которые при своем движении пользуются явлением отражения волн. Это, например, летучие мыши. Летучую мышь можно пустить в совершенно темную комнату с веревочной паутиной, и она, летая в комнате, ни разу не натолкнется на веревку. Природа наградила летучую мышь чувствительным органом приема ультразвуковых волн, излучателем которых является она сама. Если на пути полета мыши имеется какой-то предмет, то он отразит излучаемые ею волны, что явится для нее сигналом о препятствии — надо повернуть. Если чувствительный орган мыши не улавливает отраженные волны, значит, впереди препятствия нет — можно продолжать путь в том же направлении.

Читать дальше

![Виктор Борисов Юный радиолюбитель [7-изд] обложка книги](/books/68136/viktor-borisov-yunyj-radiolyubitel-7-izd-cover.webp)

![Виктор Суворов - Выбор [Новое издание, дополненное и переработанное]](/books/104262/viktor-suvorov-vybor-novoe-izdanie-dopolnennoe-i-thumb.webp)

![Виктор Суворов - Контроль [Новое издание, дополненное и переработанное]](/books/116207/viktor-suvorov-kontrol-novoe-izdanie-dopolnenno-thumb.webp)

![Виктория Борисова - Буду с тобой самым нежным! [СИ]](/books/147200/viktoriya-borisova-budu-s-toboj-samym-nezhnym-si-thumb.webp)

![Виктор Суворов - Аквариум [Новое издание, исправленное и переработанное]](/books/405026/viktor-suvorov-akvarium-novoe-izdanie-ispravlenn-thumb.webp)