Еще больше вас удивит тот факт, что хотя на приемной стороне и неизвестно, угадали мы или нет, принимая решение по виду конкретного импульса, тем не менее удастся довольно точно подсчитать, сколько было ошибок за тот или иной промежуток времени, и сравнить полученную величину с предсказанной при проектировании. Не правда ли, это кажется невероятным, даже почти мистическим? Мы еще вернемся к этим обстоятельствам, а пока подумаем над тем, каким правилом нужно руководствоваться, чтобы поставить "пострадавшему" от искажений и помех импульсу верный диагноз, т.е. по возможности безошибочно распознать, какой символ передан: 0 или 1.

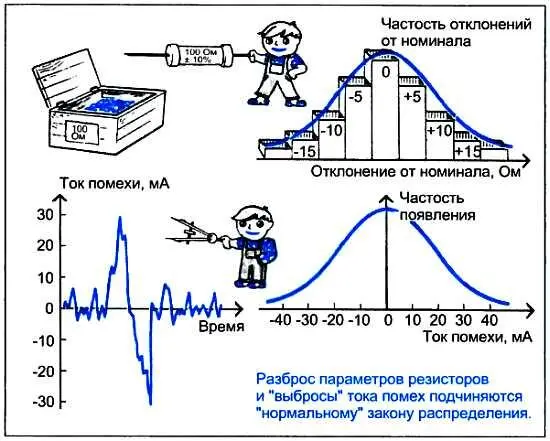

Заглянем на заводе радиодеталей в цех, где делают резисторы. Вот готовая к отправке партия с номиналом 100 Ом (номинал - это то значение сопротивления, которое указано на корпусе резистора). В данном случае приходится не верить им не в переносном смысле, а в прямом. Если вы начнете измерять сопротивления резисторов, выбирая наугад их из партии, прибор будет показывать самые различные значения: от 90 до 110 Ом. Дело в том, что изготовлять резисторы, точно соответствующие номиналу, сложно и дорого. Поэтому их делают с определенным допуском. Обратите внимание еще на одну надпись на корпусе резистора: ±10%. Это значит, что в партии с номинальным сопротивлением 100 Ом вам будут попадаться резисторы с сопротивлениями, отклоняющимися от номинального в обе стороны на 10%. Вот откуда взялись цифры 90 и 110 Ом. Это граничные значения для данной партии. Прежде чем сформировать партию резисторов для отправки, их подвергают разбраковке. Указанная процедура выглядит следующим образом: измеряют сопротивление резисторов (скажем, с точностью до 1 Ом) и те из них, которые лежат в установленных допусках, оставляют в данной партии. Если среди резисторов данного номинала попадаются экземпляры с сопротивлением выше 110 и ниже 90 Ом, их направляют в партии с другими номиналами.

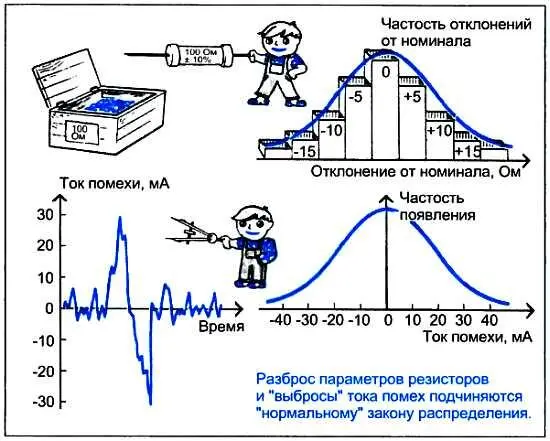

Может возникнуть вопрос: а как часто среди продукции данного номинала встречаются образцы, отклоняющиеся от него? Исследования показали, что отклонения от номинала подчиняются так называемому "нормальному закону": чем больше отклонение, тем реже оно встречается. Другими словами, вероятность (или частость появления) больших отклонений маленькая. Обращаем ваше внимание на то, что малая вероятность какого-либо события вовсе не означает, что такое событие не произойдет. Например, если для города с миллионным населением подсчитать, пользуясь данными статистики дорожно-транспортных происшествий, вероятность ежедневного попадания пешеходов под автомобиль, то она будет ничтожно малой - всего 0,000002, или 2х10 -6. Но ведь это значит, что в среднем совершается по два наезда каждые сутки. Не так уж мало!

Между разбросом параметров резисторов и статистикой помех много общего. Возьмем, к примеру, тепловой шум. В среднем хаотическое движение электронов дает нулевой ток. Но это в среднем. Ученые обнаружили, что отклонения шумового тока от среднего подчиняются тому же закону, что и отклонения сопротивления резисторов от номинального значения. Следовательно, могут, хотя и редко, появляться значительные "выбросы" шумового тока. Они-то и будут представлять основную опасность для процесса принятия решения. Появление положительного "выброса" шума на том промежутке времени, где передавался 0, приведет к ложному выводу о том, что была передана 1. В свою очередь, отрицательный "выброс" шума, появившийся в момент передачи 1, наложится на импульс и "уничтожит" его. И это тоже приведет к неверному решению, так как будет зафиксировано, что передавался 0. Заметим, что аналогичная картина может иметь место и при действии межсимвольных искажений, а также других помех.

Очевидно, ошибка в решении возникает тогда, когда амплитуда "выброса" шума, или помехи, будет соизмерима с амплитудой импульса. При малых же уровнях шумовых воздействий различить наличие или отсутствие импульса на их фоне не так уж трудно. Каким же должно быть правило принятия решения?

Шахтерам хорошо известно такое опасное явление, как "выбрасывание" угля из угольного пласта: за несколько секунд в свободное пространство забоя выносятся десятки (а иногда и тысячи) тонн угля. Эта неуправляемая масса угля ломает крепление забоя, образует в нем завалы. Нередко в ловушку попадают люди, работающие на большой глубине в угольной лаве. Предсказывать подобные катастрофы в шахтах помогли геофизики. Они устанавливают в забое геофоны (приборы для улавливания звуковых колебаний) и слушают шумы. Пока опасности нет, геофоны фиксируют лишь обычные для забоя шумы: работу отбойных молотков, угольного комбайна. Но как только уровень шумности превысил установленный порог - жди беды, это трещит и создает сильный шум угольный пласт, внутри которого создалось избыточное горное давление. Значит, скоро рванет!

Читать дальше