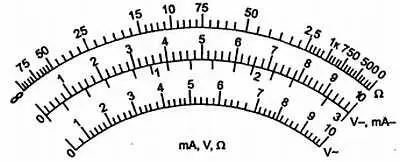

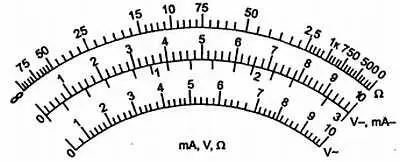

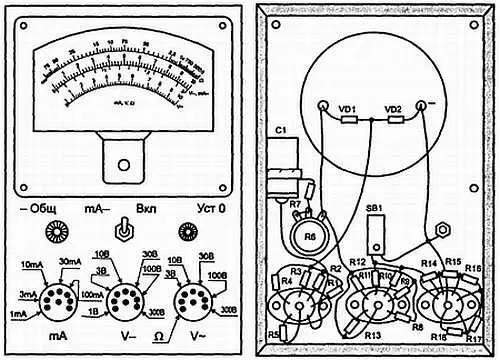

Рис. 2.31. Образец шкалы миллиавометра

И последнее. Переходим к расчету добавочных резисторов R1—R5 вольтметра переменного тока ( V~). Они рассчитываются по тем же формулам, что и добавочные резисторы к вольтметру постоянного тока. Отличие состоит лишь в том, что полученные результаты надо разделить на 2,5. Почему так, вы узнаете в главе «Переменный ток». С учетом этого входное сопротивление вольтметра переменного тока меньше входного сопротивления вольтметра постоянного тока примерно в 3 раза. Вольтметр состоит из микроамперметра РА1, добавочных резисторов R1—R5, диодов VD1, VD2, гнезд XS1—XS5 и зажима «— Общ». Диод VD1 обеспечивает протекание через микроамперметр РА пульсирующего тока, а диод VD2 пропускает полуволну тока в обход микроамперметра. Диод VD2 может и не быть, но тогда увеличится вероятность пробоя диода VD1 и выход из строя микроамперметра. Шкала вольтметра переменного тока неравномерная.

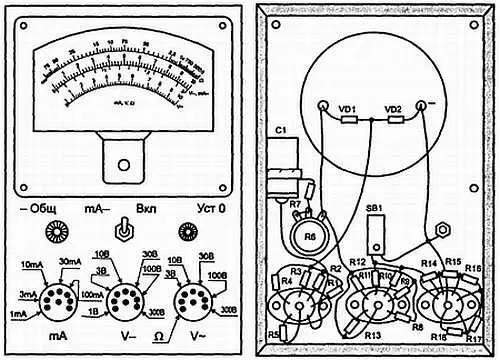

Конструкция прибора показана на рис. 2.32.

Рис. 2.32. Возможная конструкция миллиавометра

В качестве входных гнезд можно использовать гнезда трех семиштырьковых ламповых панелек и один зажим. Гнезда одной из панелек относятся только к миллиамперметру, гнезда второй — только к вольтметру постоянного тока, третьей — к вольтметру переменного тока и к омметру. Микроамперметр, ламповые панельки, переменный резистор R6 типа СП-1, кнопка SB типа КМ1-1 укреплены на гетинаксовой панели размерами 200х140 мм, элемент G1 типа 332 (либо другой) — на боковой стенке прибора. Резисторы универсального шунта и добавочные резисторы вольтметров смонтированы непосредственно на лепестках ламповых панелек.

В качестве добавочного использованы резисторы типа MЛT-0,5, а резисторы R1—R18 универсального шунта должны быт проволочными. Можно использовать манганиновый или константановый провод диаметром 0,01…0,1 мм в шелковой или бумажной изоляции. Отрезки провода намотаны на корпуса резисторов типа MЛT-1 (можно MJIT-0,5) сопротивлением 56 кОм (должно быть не менее 20 кОм) и припаяны к выводам резисторов. Длину провода нужного сопротивления можно вычислить по формуле, а можно измерить омметром. Отрезок константанового провода ПЭК, например, диаметром 0,1 мм и длиной 1 м имеет сопротивление 60 Ом. Сопротивление секций универсального шунта при градуировке прибора надо подгонять, поэтому, чтобы не наращивать провод при подгонке, надо длину провода выбирать на 5…10 % больше расчетной. Градуировка миллиамперметра и вольтметра постоянного тока сводится к подгонке секций универсального шунта и добавочных резисторов, а вольтметра переменного тока и омметра, кроме того, и к разметке шкал. Для градуировки миллиамперметра потребуется: образцовый многопредельный миллиамперметр, свежая батарея 3336Л и два переменных резистора — проволочный сопротивлением 200…500 Ом и пленочный (СП, СПО) сопротивлением 5…10 кОм. Первый используется при подгонке резисторов R16…R18, а второй — при подгонке резисторов R14 и R15 шунта.

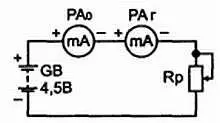

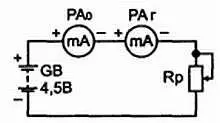

В начале лучше подогнать резистор R14. Для этого соедините последовательно (рис. 2.33) образцовый миллиамперметр РА, батарею GB и регулировочный резистор R р.

Рис. 2.33. Схема градуировки миллиамперметра

Установите движок резистора R рв положение максимального сопротивления, подключите к ним градуируемый прибор РА, включенный на предел измерений до 1 мА (измерительные шунты подключены к зажиму «-Общ» и гнезду XS13, кнопка SB1 нажата). Затем, постепенно уменьшая сопротивление регулировочного резистора по образцовому миллиамперметру, установите силу тока в измерительной цепи, равную точно 1 мА. Сличите показания обоих приборов. Поскольку сопротивление провода резистора R14 немного больше расчетного, стрелка градуируемого прибора уходит за конечное деление шкалы. Понемногу уменьшая длину провода этого резистора, надо добиться, чтобы стрелка градуируемого прибора установилась точно против конечной отметки шкалы. После этого можно приступить к подгонке резистора R15 на пределе измерений до 3 мА, затем резистора R16 на пределе измерений до 10 мА и т. д. Подбирая сопротивление очередного резистора, уже подогнанные резисторы шунта трогать нельзя, иначе можно сбить градуировку соответствующих им пределов измерений.

Читать дальше