Картину обычного распространения УКВ в тропосфере можно представить по рис. 11.5, а и 11.5, б . На рис. 11.5, а показано преломление траектории волны (рефракция), которое возникает из-за того, что скорость фронта волны в верхних слоях воздуха оказывается больше, чем у поверхности земли. Благодаря этому зона прямой видимости расширяется на 20 %. Из-за рассеивания и отражения волн метрового диапазона, происходящего на неоднородностях тропосферы (рис. 11.5, б ), в точку приема приходит ряд волн со случайной фазой и амплитудой, в результате чего возникают замирания сигнала. Практически вся излучаемая энергия волн метрового диапазона проникает через толщину тропосферы и не возвращается на землю.

Рис. 11.5, а. Рефракция УКВ в тропосфере

Рис. 11.5, б . Пояснение замираний сигнала за счет отражения волн на неоднородностях тропосферы

Особо следует остановиться на распространении УКВ и FM в городах и обратить внимание на две особенности: повышенное ослабление поля по сравнению с открытой местностью и большая неоднородность напряженности поля в различных точках наблюдения, особенно внутри домов.

Так, внутри здания на 7-ом этаже в разных условиях поле может составлять от 6 до 40 % от напряженности поля над крышей, а в аналогичных условиях на 1 этаже — от 3 до 7 %.

Большая неоднородность поля в различных точках приема обусловлена интерференцией большого числа волн, отраженных от различных препятствий в пределах города. Уровень отраженных сигналов может составлять 50–60 % от прямого сигнала, что обусловливает значительные искажения передаваемого изображения в телевидении (многоконтурность). Наличие отраженных волн приводит также к изменению поляризации первичного поля. Так, если передающая антенна излучала волны с горизонтальной поляризацией (телевизионный прием), то при приеме в городских условиях обнаруживается вертикальная составляющая, уровень которой в среднем составляет 30 % от уровня горизонтальной составляющей.

Глава 12

Занимательные задачи и кроссворды по радиоэлектронике

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКУ?

Занимательные задачи

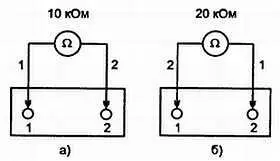

1. Что в блоке?

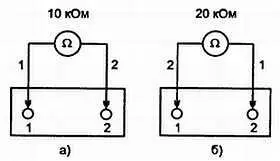

При подключении омметра на рис. 12.1, а он показывает сопротивление 10 кОм, а на рис. 12.1, б — 20 кОм. Какие элементы заключены в этом блоке и как они соединены?

Рис. 12.1. Какие элементы заключены в этом блоке и как они соединены?

2. Вопрос начинающим

Два прямоугольных стальных стержня, магнитный и обычный, имеют одинаковые внешний вид, размеры и форму. Как определить, какой из них магнит, не пользуясь никакими другими предметами?

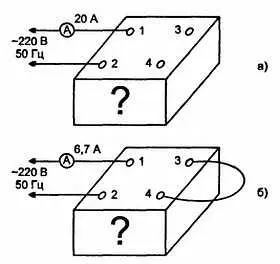

3. «Черный ящик»

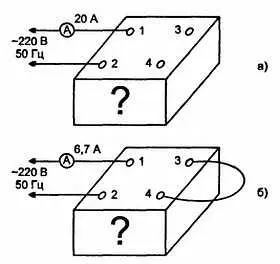

На рис. 12.2, а и рис. 12.2, б вы видите «черный ящик», на крышке которого имеются четыре клеммы. В обоих случаях клеммы 1 и 2 включены в сеть переменного тока, а клеммы 3 и 4 на рис. 12.2, а разомкнуты, а на рис. рис. 12.2, б — замкнуты накоротко. Амперметр, включенный со стороны сети, в первом случае показывает 20 А, а во втором — 6,7 А. Какие элементы скрыты внутри ящика и как они соединены между собой?

Рис. 12.2. Какие элементы внутри «черного ящика» и как они соединены между собой?

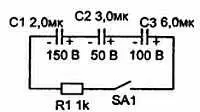

4. Какое напряжение на конденсаторах?

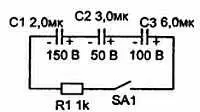

Три конденсатора, каждый из которых заряжен первоначально до указанного на схеме напряжения рис. 12.3, соединены последовательно с резистором R1 сопротивлением 1 кОм и выключателем SA1. Определите установившееся напряжение на каждом конденсаторе после замыкания выключателя.

Рис. 12.3. Чему равно напряжение на каждом конденсаторе после замыкания выключателя?

5. Кто и когда?

а) Кто и когда первым установил, что скорость распространения электромагнитных волн конечна и составляет 300 000 км/с?

б) Кто и когда впервые установил радиосвязь между космосом и Землей?

Читать дальше