Вряд ли мы узнаем когда–нибудь, кто открыл ее чудесное свойство. Самые ранние источники — китайская энциклопедия, составленная между 265 и 419 годами новой эры, а в Европе записки английского монаха Некэма, относящиеся к XII веку, — описывают компас как прибор, уже употребляемый моряками.

Русские использовали компас еще в XV веке. С его помощью они устанавливали свои навигационные знаки — приметные кресты. Таких крестов было очень много на побережье Северного Ледовитого океана. В XVI–XVII веках их видели и описывали западные путешественники. Крестов стало гораздо меньше после 1628 года, когда во исполнение царского приказа «О запрещении морского хода в Мангазею» большая часть крестов была сожжена, «чтоб однолично в Сибирь, в Мангазею, немецкие люди (иностранцы. — Л. А.) водяным путем и сухими дорогами ходу не проискали» — так говорится в отчете непосредственного исполнителя — тобольского воеводы. Эти кресты, сделанные из огромных бревен, своей поперечиной указывают направление магнитной стрелки, а не направление на географический полюс, которое определяется по движению Солнца или звезд (угол между этими направлениями называют углом магнитного склонения).

Что магнитная стрелка отклоняется от географического направления север — юг, китайцы заметили еще в XII веке. Но люди долго не придавали этому значения. Считалось, что магнитную стрелку притягивает Полярная звезда и поэтому стрелка должна указывать на географический полюс, отклонение же ее от этого направления объясняли техническим несовершенством компаса. При недалеких плаваниях это отклонение почти не изменялось, да и ввести на него поправку ничего не стоило.

Всерьез задуматься о причинах такого отклонения пришлось знаменитому Колумбу при обстоятельствах весьма драматических. Он вел свои корабли на запад к берегам еще не открытой Америки. С компасом творилось что–то неладное: угол отклонения его стрелки от направления на Полярную звезду постепенно уменьшался. Потом компас стал указывать точно на нее, и затем стрелка сдвинулась совсем уж в немыслимую сторону! Такое поведение компаса вызывало страх у суеверных моряков. Им хотелось повернуть назад. Назревал бунт. Колумб, решив, что в этих условиях «полезная ложь лучше. вредной правды», незаметно для других повернул картушку — циферблат компаса и объяснил экипажу, что сместилась не магнитная стрелка компаса, а Полярная звезда. Вера моряков в свой компас была так сильна, что им оказалось легче представить себе сдвиг Полярной звезды, чем отклонение стрелки компаса. Они приняли всерьез слова капитана и успокоились. Колумб же стал первооткрывателем переменного магнитного склонения и уже потом — Америки.

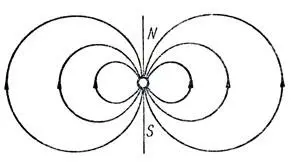

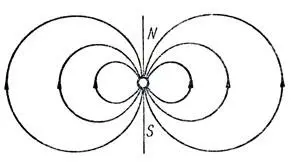

Рис. 1. Силовые линии дипольного поля

Этот эффект связан отчасти с несовпадением точек магнитного и географического полюсов нашей планеты — в Северном полушарии расстояние между ними без малого 1600 километров. Осознали это несовпадение не сразу. Человек, введший понятие магнитного полюса Земли, считал, что он совпадает с географическим, а различие в величине магнитного склонения между разными точками на поверхности Земли объясняется расположением материков и океанов: океаны немагнитны, тогда как материки могут быть сложены из магнитных материалов (таких, например, из которых делают магнитные стрелки). Этим человеком был В. Гильберт, ученый и придворный врач английской королевы Елизаветы. В 1600 году вышел его фундаментальный труд по земному магнетизму. Слова «Земля — большой магнит» принадлежат ему.

Для подтверждения этой мысли Гильберт намагнитил железный шар и показал, что на маленькую магнитную стрелку он действует подобно Земле. Теперь физики называют такие лабораторные установки, моделирующие Землю с ее магнитным полем и окружающую часть ближнего космоса, «терреллами»: в переводе с итальянского «террелла» значит «маленькая Земля», «Земелька». Магнитное поле однородно намагниченного шара, изображавшего в опытах Гильберта Землю, имеет характерный вид (рис. 1): каждая силовая линия — это дуга, которая выходит из поверхности шара в Южном полушарии, проходит над экватором и снова входит в шар, но уже в Северном полушарии. Над двумя точками поверхности шара силовые линии поднимаются вертикально (перпендикулярно поверхности, по радиусу) — это точки магнитных полюсов. Чтобы каждый раз не возвращаться к описанию такого магнитного поля, нам придется запомнить его название–термин: дипольное поле.

Читать дальше

![Мари Осмундсен - Земные заботы [Сборник]](/books/31212/mari-osmundsen-zemnye-zaboty-sbornik-thumb.webp)