Но если мы разделим его надвое, длина полученного отрезка будет меньше.

Выходит, что понятие бесконечно малых и бесконечно больших противоречит само себе, и необходимо отметить, что и Ньютон, и Лейбниц прекрасно это осознавали. Так, в работе 1680 года «Новый метод максимумов и минимумов, а также касательных, для которого не служат препятствием ни дробные, ни иррациональные величины, и особый для этого род исчисления» Лейбниц приводит формулы, основанные на бесконечно больших и бесконечно малых величинах, но при этом не упоминает сами понятия. Великие швейцарские математики братья Иоганн и Якоб Бернулли (1667-1748 и 1654-1705) назвали сочинение Лейбница «скорее загадкой, чем объяснением». Ньютон же впоследствии оставил идею бесконечно малых, заменив их не менее запутанным понятием «флюксий».

РИС. 10

РИС. 11

Как же тогда развивался математический анализ, если в самой его основе было столько лакун? Если отставить недоверие и принять существование бесконечно малых, а также считать правильными рассуждения, основанные на этом понятии, итоговые формулы были абсолютно верными. Интегралы позволяли — и позволяют — подсчитать площади и объемы, которые не могут быть получены при помощи методов древнегреческой геометрии (площадь поверхности седла или объем овальных тел). В XVIII веке, благодаря в том числе братьям Бернулли и Эйлеру, методы и применение дифференциального исчисления были усовершенствованы. Они стали незаменимыми для математической физики — она вообще не могла бы существовать без них.

И все же как раз ввиду этой незаменимости с течением десятилетий необходимость дать ему прочные логические обоснования, ясные и неоспоримые понятия, становилась все более насущной.

В XIX веке эту задачу пытались решить многие математики, среди которых были Карл Вейерштрасс (1815-1897), Рихард Дедекинд и Георг Кантор.

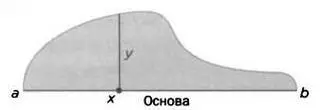

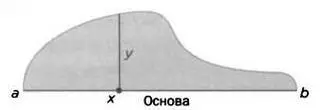

РИС. 12

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА

Важнейшим вкладом Вейерштрасса в логическое обоснование исчисления было введение понятия предела, которое окончательно вытеснило бесконечно малые величины (хотя символ dx употребляется до сих пор). На практике предел заменяет идею бесконечно малого отрезка идеей отрезка, бесконечно малого только в потенции. То есть вместо того чтобы представлять прямоугольники с бесконечно малым основанием, мы представляем обычные прямоугольники, которые становятся все уже, пока не достигнут нужного размера. Опираясь на эту идею величин в динамике, то есть таких, которые становятся все меньше (бесконечно маленькими, но только потенциально), можно получить те же самые формулы, что и на основе бесконечно малых, но на более прочной логической основе.

Однако Вейерштрасс не говорил ни об отрезках, ни о прямоугольниках. Все свои идеи он выражал в числах и при помощи формул. Отрезок можно определить как часть числовой оси, ограниченной числами а и Ь. По Вейерштрассу же, отрезок является множеством (потенциально бесконечным) вещественных чисел между а и Ь геометрическое понятие отрезка не фигурировало даже в его рассуждениях. Понятие предела, например, которое мы применяем к отрезкам и прямоугольникам, Вейерштрасс выражал только в символах числовых операций.

Это объясняется тем, что в XIX веке исчисление все больше отдалялось от своей геометрической основы и в итоге окончательно от нее отошло. Это был длинный и трудный процесс, поскольку до этого классическая древнегреческая геометрия была неоспоримой основой любых математических рассуждений. В историю математики он вошел как «арифметизация исчисления» и заключался в том, что рассуждения геометрического типа (в них использовались статические объекты) заменялись на те, которые опирались исключительно на формулы и числа, в частности на вещественные числа (они позволяли рассуждать «в динамике», что было необходимо, например, в случае с понятием предела). Чтобы подвести под исчисление прочную логическую базу, необходимо было дать четкое определение вещественным числам, которые, в свою очередь, не имели никакого геометрического обоснования.

Что такое вещественные числа? Главное свойство вещественных чисел, которое их определяет и характеризует, заключается в том, что они заполняют всю числовую ось, то есть каждая точка на этой оси соответствует вещественному числу, а каждое вещественное число — точке на оси. Однако в конце XIX века это определение не было удовлетворительным, поскольку оно не должно было опираться на геометрические понятия. Но как можно донести мысль, что они заполняют всю числовую ось, не говоря ни о прямой, ни о точке? Этот вопрос был назван «проблемой континуума» (в то время континуумом называли числовую ось), и во второй половине XIX века он стал центральным вопросом исчисления.

Читать дальше