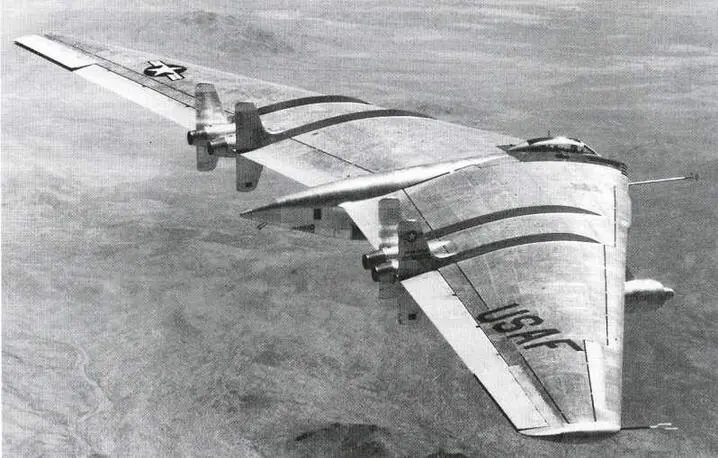

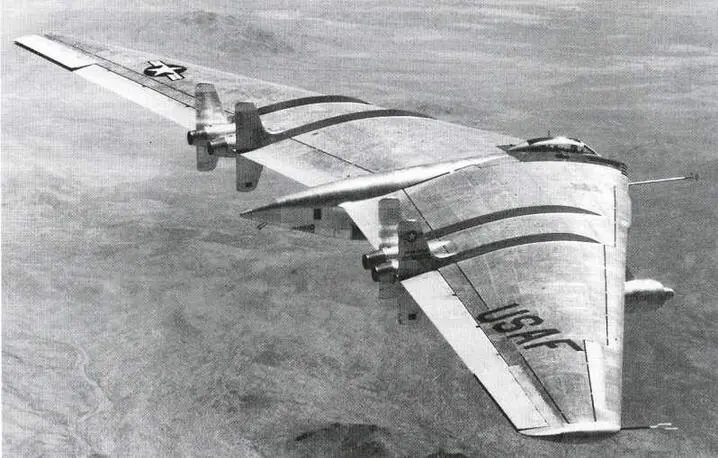

YBR-49A, как назвали самолет-разведчик, был снабжен шестью двигателями J-35: четыре находилось в крыле, два — на пилонах под крылом. Освободившееся в крыле место заняли дополнительные топливные баки. Самолет дооборудовали радиолокатором и фотоустановками.

Летные испытания YBR-49A начались 4 мая 1950 г. Они продолжались недолго — до сентября 1950 г., так как на вооружение США начал поступать дальний разведчик RB-47B, обладающий при такой же дальности полета почти на 100 км/ч большей скоростью.

ХВ-35 и YB-49 до недавнего времени были самыми большими самолетами схемы "летающее крыло". К сожалению, ни один из них не сохранился до наших дней. В депозитарии Аэрокосмического музея в Вашингтоне имеется недавно восстановленный N-1M. Другой экспериментальный прототип бомбардировщиков, N-9M, находится в американском "Музее славы" (Fame Museum).

Разведчик YBR-49A — последняя попытка спасти программу многомоторного "летающего крыла".

Источники и комментарии

1. Впервые фотография планера Хортенов в полете (Но.III) появилась в американской прессе в 1938 г. Газета "New York Times" поместила ее под броским заголовком: "Германское летающее крыло над Берлином".

2. Д.Нортроп. Развитие самолетов типа "летающее крыло". Пер. с англ. М.:ВЦП, 1948. С. 2.

3. M.Stephens. Northrop N-1M test program. (Typed unpublished report) // NASM Archives.

4. Д.Нортроп сообщает о 200 полетах на N-1M. Однако, по подсчетам М.Стивенза, эта величина сильно завышена. (E.Wooldridge. Winged wonders. The story of flying wings. Washington, 1988. P. 110—112).

3. Wooldridge. P.143.

6. В 1947 г. в докладе о своих работах по "летающему крылу" Нортроп признал, что во многих случаях технические идеи конструкторов фирмы Нортроп были аналогичны тем решениям, которые применяли братья Хортен (Д.Нортроп. Развитие самолетов типа "летающее крыло". М., 1948). Речь, однако, не идет о каком-то прямом заимствовании конструкторских идей, так как к моменту начала практических работ Нортропа по ХВ-35 и его прототипам в Европе уже шла война, контакты с немецкими специалистами были невозможны и большинство технических особенностей хортеновских "летающих крыльев" стали известны американским инженерам только после войны.

7. Нортроп. С. 4. По проведенным в ЦАГИ расчетам, ХВ-35 имел несколько больший С хо=0,016 (И.К.Ломова. Техническое описание самолета Нортроп ХВ-35 типа "летающее крыло". М., 1948. С. 3). Но и в таком случае это — рекордно малая величина.

8. Т.Coleman. Jack Northrop and the flying wing. The story behind the stealth bomber. New York, 1988. P. 116-117.

9. American piston-engines bombers // Flight. 1948. № 2078. P. 481—484.

10. O.Douglas. Jet flight story told by Douglas // Northrop News. 1947. № 7. P. 1.

11. Air Power History. 1994. Vol. 41. № 4. P. 46—47.

12

Первые реактивные "бесхвостки"

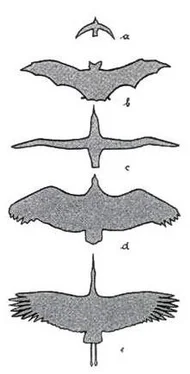

Мысль о применении схемы "бесхвостка" при создании самолета с реактивным (ракетным) двигателем возникла еще на заре авиации. [1]Отсутствие оперения и короткая задняя часть фюзеляжа, характерные для данной схемы, позволяли избежать проблем, связанных с компоновкой реактивного двигателя и воздействием струи горячих газов на горизонтальное оперение.

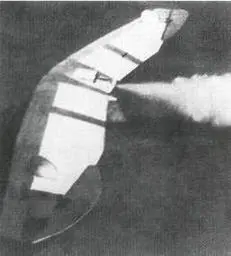

Вначале для изучения реактивного полета использовали пороховые ракеты. Опыты, проведенные в 1928 г. в Германии М.Валье и А.Липпишем, дали впечатляющие результаты: модель "бесхвостки" размахом 4 м с ракетой, развивающей тягу 175 кгс, в одном из полетов достигла скорости около 500 км/ч. [2]

Следующим этапом стали пилотируемые полеты. В конце 1929 г. немецкий летчик и авиаконструктор Г.Эспенлауб установил две пороховые ракеты на крыле планера обычной схемы. Ему удалось осуществить короткий реактивный полет, но после посадки пилот увидел, что вертикальное оперение сильно обгорело. Поэтому следующий опыт Эспенлауб проводил на бесхвостом планере типа "Шторх" с размахом крыла 12 м. Аппарат весил 220 кг, из них 70 кг приходилось на пороховые ракеты. Испытание состоялось в октябре 1930 г. на аэродроме в Дюссельдорфе. Под действием реактивной тяги ракетоплан взлетел и достиг скорости 90 км/ч. [3]

Из-за недостатков, присущих пороховому двигателю: кратковременности работы, невозможности регулирования силы тяги и выключения — включения в полете, он не нашел применения в качестве авиационной силовой установки. Большие надежды связывали с использованием на самолетах жидкостного ракетного двигателя (ЖРД).

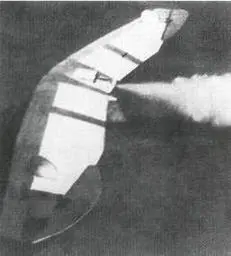

Планер Г.Эспенлауба с ракетным двигателем.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)