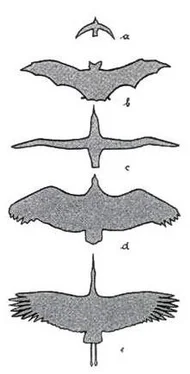

Me-163 был первым в мире серийным реактивным самолетом и первым принятым на вооружение самолетом схемы "бесхвостка".

В конце войны Германия попыталась наладить выпуск еще одного реактивного бесхвостого истребителя — Хортен Но.IX. В отличие от Me-163 он имел схему "летающее крыло", а вместо ракетного был снабжен двумя турбореактивными двигателями. Новый тип силовой установки должен был обеспечить самолету значительно большую продолжительность полета при примерно такой же максимальной скорости. Он мог нести бомбы, т.е. являлся истребителем-бомбардировщиком.

Все началось с того, что в марте 1943 г. Министерство авиации объявило конкурс на самолет "1000—1000—1000" с двумя реактивными двигателями BMW-003. Цифры означали требования к скорости, радиусу действия и бомбовой нагрузке новой машины. Самолет должен был быть вооружен несколькими 30-мм авиационными пушками.

Среди предложений, поступивших на конкурс, был и проект самолета-"летающее крыло" братьев Хортен. По расчетам, запас топлива в крыле обеспечивал радиус действия 800 км, зато вес бомб, поднимаемый самолетом, получался вдвое больше, чем предусматривалось заказчиком — 2000 кг.

Проект Хортенов признали лучшим, и им был выдан заказ на постройку двух опытных образцов. Первый, без двигателей, должен был быть готов к марту, а второй, с реактивной силовой установкой — к июню 1944 г.

Японский вариант Me-163 — J8M1.

Производство опытных машин Но.IX V-1 и V-2 велось на авиационном ремонтном заводе в Геттингене. Сроки были сжатыми и работать приходилось по 12—14 часов в день. К намеченной дате — 1 марта 1944 г. — сборка безмоторного прототипа Но.IX V-1 завершилась.

Машина имела очень элегантные очертания. По форме она немного напоминала морского ската. Эта ассоциация возникала из-за заостренной сзади центральной части крыла, сделанной для того, чтобы увеличить высоту центроплана при постоянной относительной толщине профиля. Кроме того, по мнению конструкторов, такая форма крыла обеспечивала более благоприятное распределение подъемной силы вдоль размаха. Стреловидность крыла равнялась 32°, относительная толщина профиля — 13%. В центральной части крыла стоял самобалансирующийся S-образный профиль, консоли — симметричного профиля, с отрицательной геометрической круткой.

В качестве основного конструкционного материала Хортены, как и прежде, применили дерево; металл использовался только в центроплане, выполненном из стальных труб. Приверженность к древесным материалам, вполне понятную при создании планеров и легкомоторных самолетов, но не при постройке околозвукового реактивного самолета, Р.Хортен объяснял желанием избежать трудностей при серийном выпуске: в конце войны в Германии наблюдалась острая нехватка дюралюминиевых сплавов, а также недостаток квалифицированных кадров, обученных работать с металлом. [8]Самолет имел необычно толстую 17-мм фанерную обшивку. Это было вызвано тем, что при переходе к серийному выпуску весь внутренний объем крыла предполагалось загерметизировать и использовать как единый топливный бак.

Заднюю кромку крыла занимали органы управления. Так же, как на планере Но.III, внешняя пара элевонов поворачивалась вверх на меньший угол, чем внутренняя, обеспечивая тем самым сохранение отрицательной крутки крыла. Ближе к основанию находились посадочные закрылки. Новым в системе управления была конструкция органов путевого управления. Они представляли собой выдвигаемые перпендикулярно потоку пластины, причем сверху и снизу с каждой стороны крыла таких пластин было две, одна — большей, другая — меньшей длины. Этим достигалось более плавное действие аэродинамических тормозов: при отклонении летчиком педали сначала выходила малая пластина, а затем — пластина большей площади.

Но.IX был снабжен трехколесным убирающимся шасси. Носовая стойка с помощью гидросистемы убиралась назад, подкрыльевые стойки — вбок. Из-за особенностей компоновки аппарата на переднюю стойку приходилась почти половина его веса, поэтому она имела необычно мощную конструкцию. Для ускорения постройки самолета Хортены использовали на нем колесо и механизм уборки от хвостовой опоры тяжелого бомбардировщика Не-177.

Испытания прототипа проводил Х.Шайдхауэр. После буксировки самолетом летчик отсоединял аппарат и планировал к земле. В одном из полетов, 6 марта 1944 г., при посадке не открылся тормозной парашют. Тормозов на колесах не было, и, чтобы "вписаться" в длину посадочной полосы, Шайдхауэр убрал переднюю стойку и скользил "носом вниз" до остановки самолета. Благодаря толстой обшивке V-1 почти не пострадал. За исключением этого происшествия испытания прошли успешно.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)