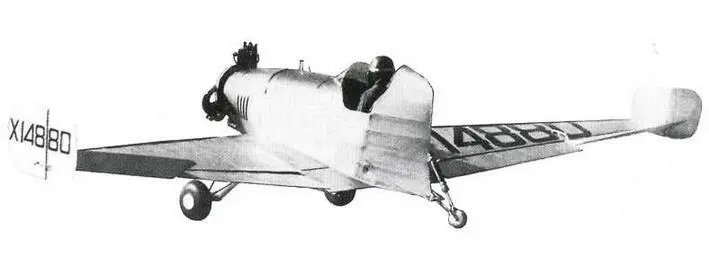

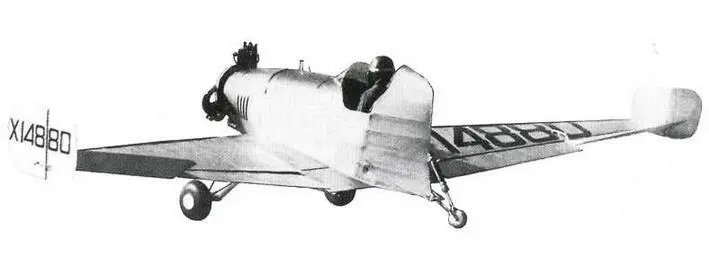

Первый полет на "Эрроубиле" выполнили 21 февраля 1937 г. Вскоре из сборочного цеха выкатили еще два самолета. Все три "летающих автомобиля" участвовали в национальных авиагонках 1937 г. в Кливленде, штат Огайо, а затем были показаны публике во время перелета по восточным и центральным штатам Америки. Самолет обладал отличной устойчивостью и сохранял направление полета, когда пилот отпускал ручку управления, был безопасен в отношении штопора, легко взлетал и садился. Но был один существенный недостаток: вместо рекомендованных Видалом 500—1000 долларов "Эрроубил" стоил около 7000 долларов. [3]

В 1938 г. фирма Студебейкер попала в полосу экономических трудностей и не смогла финансировать широкомасштабный выпуск "Эрроубилей", ограничившись постройкой пяти самолетов. Все грандиозные замыслы Уотермена рухнули в одночасье. Попытки найти нового спонсора оказались безрезультатными — чувствовалось приближение большой войны, фирмы были заняты выполнением военных заказов, и идея "летающего автомобиля" уже не привлекала производителей.

Еще одной попыткой создания "авиафорда" стал самолет Х-1 Вальтера Мак-Гинти, сотрудника авиационной фирмы Бэтуинг (1939 г.). По схеме Х-1 был похож на "Эрроубил", но имел одноместную кабину и менее мощный двигатель "Побджой" в 40 л.с. "Летающим автомобилем" его назвать нельзя, так как, пробежав при испытании почти 2 км, он из-за недостаточной мощности двигателя так и не смог оторваться от земли.

Х-1 В.Мак-Гинти — явное подражание "летающему автомобилю" Уотермена.

Самолет профессора Минесотского университета Д.Акермана.

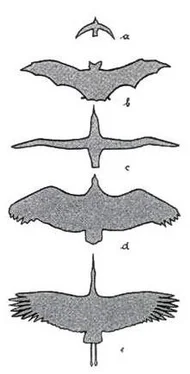

Не все американские конструкторы "бесхвосток" были сторонниками стреловидного крыла. Так, профессор Миннесотского университета Джон Акерман считал, что стреловидные самолеты Данна, Хилла и других вообще не являются "бесхвостками", так как их отведенные назад крылья с рулями и вертикальными килями — ни что иное, как раздвоенный хвост. Поэтому на своем одноместном бесхвостом самолете он установил крыло трапециевидной формы. На концах стояли шайбы-кили с рулями, на задней кромке — элевоны и балансировочные закрылки. Для того, чтобы улучшить срывные характеристики крыла, вдоль передней кромки была прорезана щель. Самолет имел трехцилиндровый двигатель воздушного охлаждения с тянущим винтом.

Машину построили в 1936 г. силами студентов авиационного факультета университета. Акерман взялся сам испытать ее. Был совершен только один короткий полет, так как выяснилось, что профессор не имеет летной лицензии и поэтому не может быть испытателем. Начальство распорядилось убрать самолет на склад, где он и простоял до 1970 г., когда его передали на хранение в Смитсонианский институт в Вашингтоне.

Нестреловидное крыло имел и бесхвостый самолет Н-70-71. Его изготовила в 1937 г. фирма Менеджмент энд Ресерч по заказу Департамента коммерции США, курировавшего программу разработки безопасного легкого самолета массового пользования. Это был двухместный моноплан с закрытой кабиной и расположенным сзади двигателем "Менаско" мощностью 95 л.с. Функцию рулей направления выполняли две пары поворотных килей на крыле, для управления по высоте и крену имелись четыре секции рулей за крылом.

Самолет оказался далеко не таким безопасным, как ожидали. В начале 1938 г. произошла авария. После ремонта полеты продолжил известный американский летчик-испытатель Джимми Тейлор. Испытания проходили несколько лет, с большими перерывами. В августе 1945 г., после 50 часов налета, вновь случилась авария и самолет списали как бесперспективный.

Летчик-испытатель Д.Тейлор около "безопасного" самолета Н-70-71.

"Бесхвостка" с крылом обратной стреловидности "Маллард". По мнению ее конструктора, Д.Корнелиуса, опасность "штопора"на этом самолете была аблолютно исключена.

Наибольшей оригинальностью среди американских легкомоторных "бесхвосток" отличался одноместный самолет Джорджа Корнелиуса "Маллард".

Он имел крыло обратной стреловидности, как на гоночном самолете Ланверлена-Беррера. Другой необычной особенностью "Малларда" была система управления. Вместо элеронов и рулей высоты конструктор предпочел сделать поворотным все крыло. Поворот консолей крыла мог совершаться одновременно или дифференцированно. В первом случае происходило изменение угла наклона траектории, во втором — угла крена. Кроме этого, благодаря особой конструкции крепления к фюзеляжу крыло могло самостоятельно поворачиваться на небольшой угол, демпфируя воздействие случайных порывов ветра. По мнению Корнелиуса, конструктивные особенности "Малларда" давали полную гарантию от таких явлений, как срыв потока или штопор. [4]

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)