Как показали проведенные в ЦАГИ исследования, причина необычного поведения самолета заключалась в аэродинамических особенностях крыла малого удлинения. Если на обычном самолете оптимальный угол атаки при наборе высоты равен 7° —9°, то на "Стреле" он должен был быть примерно вдвое больше. Так как подниматься с таким утлом для летчика непривычно, Рыбко попросил установить в кабине указатель угла атаки и в следующем полете, состоявшемся в конце сентября, уже ориентировался на показания этого прибора.

На этот раз летчик благополучно набрал высоту 1500 метров. Самолет нормально маневрировал и обладал продольной устойчивостью, случаев самопроизвольного переворота на бок, чего так боялись летчики, не отмечалось. Однако полеты по-прежнему сопровождались колебаниями вокруг продольной оси на угол 5° — 7°. Это было следствием недостаточной путевой устойчивости машины: из-за малого удлинения и, следовательно, небольшой подъемной силы крыла полет должен был происходить на увеличенном угле атаки и образующиеся за крылом вихри "затеняли" вертикальное оперение. Такие колебания в авиационной литературе получили название "голландский шаг" — так же в развалку ходят непривыкшие к земной тверди голландские моряки.

Модель и рисунок "Стрелы". Фотографий этого интересного самолета, к сожалению, не сохранилось.

В феврале 1938 г. Рыбко выполнил на "Стреле" еще четыре полета. Они производились с заснеженной поверхности Плещеева озера, расположенного примерно в 150 км к северу от Москвы. Для взлета и посадки колеса заменили на лыжи. Последний полет состоялся в мае 1938 г. на Центральном аэродроме, уже в колесном варианте. Замер максимальной скорости не делали, посадочная скорость была 110—120 км/ч на колесах и 130—140 км/ч с лыжным шасси. Обзор в полете признали удовлетворительным, а при взлете и посадке — недостаточно хорошим. Больше всего беспокоили поперечные колебания. Поэтому полеты решили прекратить и отправить самолет в Воронеж для доработки, а затем, летом 1938 г., провести повторные испытания. [10]

На заводе в Воронеже площадь вертикального оперения самолета увеличили на треть. Как на зло, проливные дожди сделали местный аэродром непригодным для полетов, и приехавший из Москвы Рыбко не смог испытать модифицированный самолет. Позднее на "Стреле" летал Гусаров. Поперечных колебаний больше на наблюдалось.

Однако к этому времени Москва потеряла интерес к "треугольному самолету". Из-за малого удлинения крыла он уступал в маневренности и потолке обычным самолетам, а заметных преимуществ в скорости при использовании поршневого двигателя треугольное крыло не давало. [11]В конце 1938 г. по указанию властей "Стрелу" уничтожили. Время треугольных "бесхвосток" еще не пришло.

В рассматриваемый период в СССР появился еще один проект бесхвостого самолета с треугольным крылом малого удлинения. Его автором был сотрудник ОКБ Калинина П.Я.Козлов. Самолет должен был иметь крыло прямолинейных очертаний с удлинением около двух, т.е. по форме крыла он еще больше походил на будущие реактивные "бесхвостки". Однако это не более, чем совпадение, так как самолет не предназначался для высоких скоростей. Это был проект "летающего автомобиля", и малое удлинение Козлов выбрал исключительно из соображений компактности и лучших срывных характеристик крыла. [12]

Заключительным моментом в истории винтомоторных аппаратов с крылом малого удлинения стало создание самолета, получившего прозвище "Летающий блинчик". Его построил Ч.Циммерман, тот самый исследователь крыльев малого удлинения, работы которого повлияли на появление "Эрапов" Снайдера и Хоффмана.

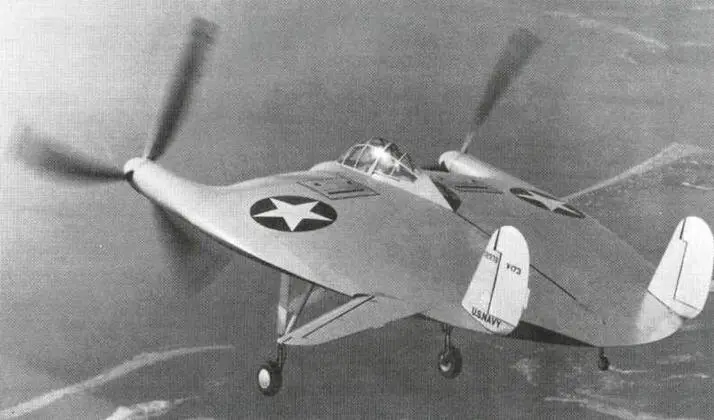

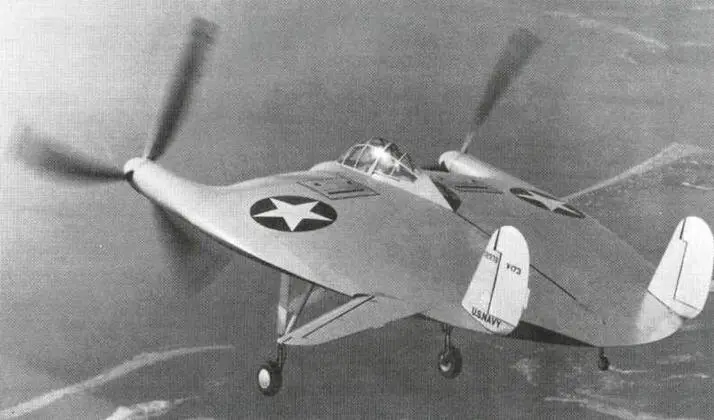

Экспериментальный самолет V-173 фирмы Чанс-Воут. Из-за выступающих из крыла горизонтальных стабилизаторов самолет нельзя отнести к классу "настоящих бесхвосток''.

Вначале Циммерман подходил к изучению особых форм крыла только как ученый, но после сообщений об удачных полетах в США дископодобных самолетов решил попробовать себя как конструктор.

Циммерман задумал построить аппарат, который мог бы взлетать и садиться вертикально, как вертолет, а лететь горизонтально, как самолет. [13]Для вертикального взлета и посадки он предполагал использовать специальные низкооборотные винты большого диаметра. Они устанавливались на концах крыла и должны были крутиться в стороны, противоположные направлению вращения сходящих с крыла вихрей. Это позволяло уменьшить индуктивное сопротивление, составляющее основную часть аэродинамического сопротивления крыла малого удлинения и таким образом повысить аэродинамическое качество самолета.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)