Итак, как же менялась отечественная мода на цветы? В начале XVIII века в России были известны из многолетников простые и махровые, голубые, красные и пестрые аквилегии (в том числе бесшпорцевые — звездчатые), примула ушастая, ночецветка (мирабилис), люпины, а из однолетников и двулетников — львиный зев (тогда его называли львиное рыло), красные и пестрые, махровые и простые маргаритки, однолетние дельфиниумы, мальвы (или шток-розы). Большой любовью пользовались садовые васильки разных расцветок, простые и махровые маки.

К концу XVIII века этот список пополнили садовые анемоны, алиссумы, настурции, многолетние астры, разноцветные наперстянки. В моду вошли разнообразнейшие ирисы (или, как их тогда называли, ириды), многочисленные садовые формы шток-роз. Современные нам цветоводы были бы несколько удивлены, увидев в садах екатерининской Москвы почти неизвестные сейчас синюхи многих расцветок, разновидности крапиволистного колокольчика, разноцветные амаранты, аканты. Ну а ко второй половине XIX столетия ассортимент декоративных растений открытого грунта практически уже мало чем отличался от сегодняшнего.

Но вернемся к полевым культурам и посмотрим, как изменилась со временем их агротехника.

Первоначально земледелие на Русской равнине тяготело к поймам степных рек и безлесным водоразделам. Это и понятно, земли здесь плодороднее лесных, подготовить их для посева легче.

Лесную часть территории заселяли племена, занимавшиеся охотой, рыболовством, сбором даров дикой природы. Они перешли к земледелию позднее, приблизительно в III–VII веке нашей эры. Наступление на лесные массивы началось, по-видимому, где-то в Среднем Приднепровье и постепенно распространялось дальше к северу.

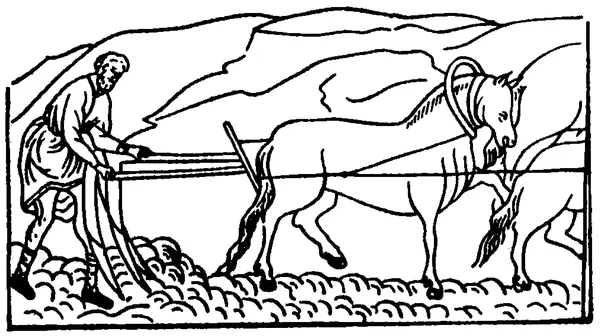

На выбранных участках — подсечных заимках — лес вырубали, бревна вывозили зимой по снегу на дрова и для строительства, а остатки стволов, ветки, кору жгли. После расчистки заимку вспахивали сохой — «суковаткой» — или мотыжили. Случалось, что семена разбрасывали и без вспашки в золу и заборанивали. В первый год обычно сеяли репу, на второй — хлеб. Служили такие участки недолго — два-три сезона. Почва здесь истощалась, зарастала кустарником, заимку забрасывали и вели расчистку в другом месте.

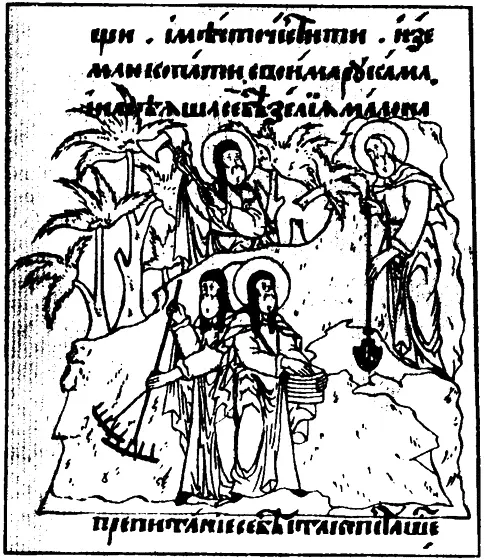

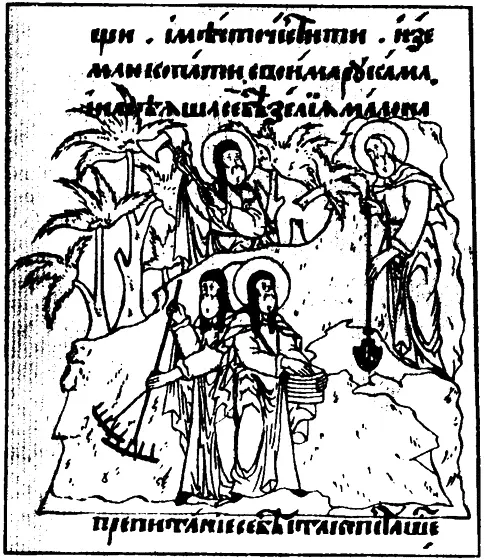

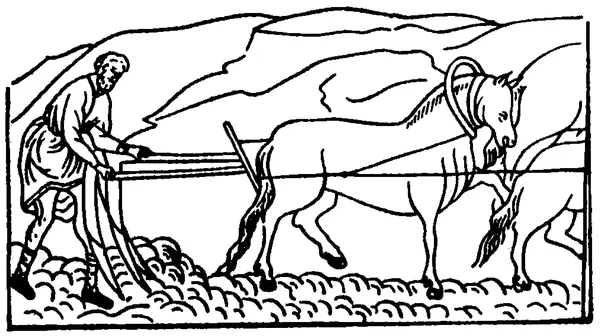

Своеобразной иллюстрацией к системе подсечного земледелия может служить приведенная миниатюра XVII века.

Такая система земледелия отдаленно напоминала сегодняшний севооборот, когда смена культур и паровых полей приводит к тому, что поле занимается одной и той же культурой лишь спустя определенное время, в течение которого на этом месте выращивают другие растения, восстанавливающие и сохраняющие плодородие почвы. Ведь в подсечном земледелии восстановление лесов на заброшенной использованной заимке можно условно сравнить с занятым паром, где плодородие почвы повышается естественным путем, без вмешательства человека. Земледелец прошлого мог вернуться с топором на место первой своей расчистки через много лет. Площади лесов были велики, а размеры вырубок малы, что позволяло сохранить природный экологический баланс на облесенной территории и не заботясь особенно о смене сельскохозяйственных культур. Подсечное земледелие в отдельных районах, например на Русском Севере, сохранилось вплоть до XX века.

Там, где земледелие было связано с безлесными территориями, возникла система перелогов — земель, которые после использования под посевы забрасывались на некоторое время для восстановления плодородия почв. Первоначально эта система была связана с довольно хаотичным размещением культур, так называемым пестропольем. Следующий этап — более прогрессивное, хотя и не намного более продуктивное трехполье постепенно вошло в практику земледельцев к XVI веку. При таком севообороте посевы культур повторяются на одном и том же месте не чаще чем раз в три года. Если в первый год поле занято, скажем, озимой рожью, то на следующее лето здесь выращивали ячмень или овес, а на третий год землю оставляли под паром, чтобы потом повторить весь этот конвейер культур.

Важно, что с распространением «трехполки» землю повсеместно стали удобрять навозом. На поля его вывозили зимой и весной. В XVI веке в центральных нечерноземных районах, например, на одну десятину (1,45 гектара) княжеской пашни приходилось до 30 возов, или около 600 пудов (более 9,5 тонны) навоза. Крестьянские поля удобрялись намного скромнее.

Читать дальше