И впрямь, замечательное народное изобретение! Всем хороши лапти — легкие, удобные, дешевые, теплые зимой и прохладные летом, но вот беда — быстро снашиваются. В старину считали, что средний срок их службы не более 10 дней. Впрочем, сплести новые не составляло труда: это умели делать почти в каждой крестьянской семье, а в материале недостатка не было — он свободно рос в ближайшем лесу. Ну а коль зашел разговор о материале для лаптей, самое время вспомнить про статистику.

Вот какой подсчет сделал в конце прошлого века известный русский натуралист профессор Д. Кайгородов. Он принял, что около 25 миллионов жителей средней России носили тогда липовые лапти. Если предположить, что каждому их нужно в год всего 20 пар, то суммарная ежегодная «лапотная» потребность европейской России составляла 500 миллионов (полмиллиарда!) пар этой самодельной обуви.

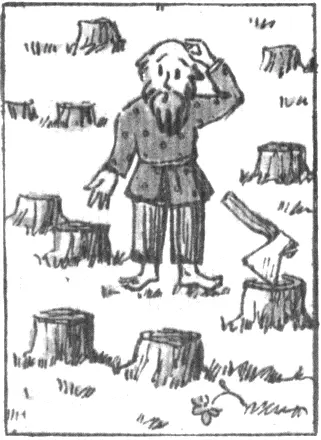

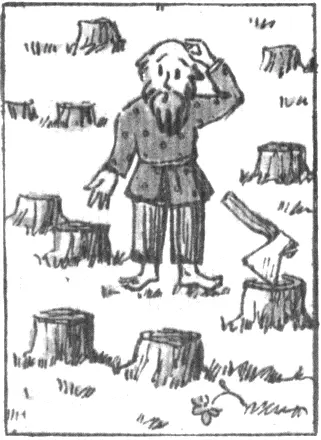

Сколь же на них надобно материала? На одну пару лаптей шло 12 лык — по шесть на каждый лапоть. Много это или мало? Оказывается, с небольшой молодой липки можно получить четыре лыка. Значит на пару лаптей пойдут лыки с трех деревьев. А ведь растет такое деревце несколько лет. И тут мы уже вступаем в область экологии. Выходит, чтобы век назад в минимальной степени обеспечить население европейской России самодельной обувью, нужно было ежегодно уничтожать полтора миллиарда молодых лип! Даже если представить себе, что все липки растут очень густо, на расстоянии метра друг от друга, то на гектар их придется 10 тысяч штук. Полтора же миллиарда займут ни много ни мало 1500 квадратных километров!

Несколько меньше вырубалось лип для получения мочального луба на рогожи, веревки, канаты. Только в Вятской и Костромской губерниях на сей предмет сводили около 80 тысяч деревьев, всего же этот промысел охватывал 15 губерний. Мы уже упоминали, что рогожи были важной статьей российского экспорта, дававшей стране ежегодно сотни тысяч рублей. Следует к тому же учесть, что если на лапти шли молодые липки, то для мочала требуются исключительно взрослые деревья.

Что и говорить, цифры впечатляющие. Пусть даже в чем-то они могли быть завышены (ведь на лапти шла не только липа), то все равно сам собой напрашивается печальный вывод, что мы должны были в конце концов лишиться этого изумительного дерева. Недаром сам же Кайгородов писал: «Однажды при разговоре о липовых лесах мне один приятель сказал, что в недалеком будущем у нас рогожа будет дороже сукна. Пожалуй, шутка не обратилась бы в правду?»

И горько звучит вопрос, заданный примерно тогда же знаменитым русским дендрологом Г.Ф. Морозовым, которого называют отцом отечественного лесоведения: «Не указывает ли липовый подлесок под еловыми лесами на былое распространение здесь дубрав?» И на незавидную роль человека в уничтожении этих дубрав, — добавим мы от себя. Пожалуй, теперь читатель согласится, что давняя статистика производства лаптей в России для нас и сейчас далеко не праздный вопрос.

И еще одно упражнение из области арифметики. Издавна на Руси существовала довольно массовая профессия — дегтекуры. Из березовой бересты они гнали деготь — универсальное некогда средство, которое применяли для смазки колесных осей, замков, сапог, пропитки шпал и нижних венцов деревянных срубов, соприкасающихся с влажной почвой и водою. Но прежде всего деготь шел для приготовления так называемой черной (или русской) юфти — кожи особой выделки с приятным смолистым запахом. Из нее шили обувь и сбрую, мастерили баулы и чемоданы.

Дегтекуры особенно не заботились о сырье. Они знали, что наилучший срок заготовки бересты — весна, когда белоснежная кора легко снимается с дерева. Увы, остальное их интересовало мало. Березу они рубили под корень, «раздевали» и оставляли на том же месте гнить без всякой пользы. Как видите, способ весьма и весьма нерациональный.

Теперь давайте прикинем. В России второй половины XIX века на приготовление юфти ежегодно расходовалось более полутора миллионов штук кож. В среднем же для выделки одной требовалось около полутора фунтов (600 граммов) дегтя. С одного кубического фута (около 0,03 кубометра) поваленных стволов березы снимали 1,25 фунта (полкилограмма) сырой бересты. При сушке она теряла около четверти своего веса. Тогда общее количество бересты, расходуемой на приготовление только юфтяного дегтя, окажется равным 5,36 миллиона фунтов, или 2,14 тысячи тонн.

Попытаемся представить себе все это в виде сваленных под корень деревьев. Если принять за кубический фут отрезок ствола длиной 1,2 метра и диаметром 15 сантиметров, то для получения 5,36 миллиона фунтов дегтя понадобится приблизительно 1,4 миллиона пятиметровых берез со средним диаметром около 15 см. А это уже более крупные и старые деревья, чем те липки, которые мы подсчитывали раньше. Расположив их с 1,5-метровым интервалом, мы разместим около 5 тысяч таких берез на гектаре. Полтора же их миллиона образуют рощу площадью в 1,5 тысячи гектаров, загубленную из-за одной лишь бересты. Правда, березовые леса восстанавливаются быстрее липовых, однако утешение это слабое.

Читать дальше