Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге [40];

у С. Т. Аксакова («Детские годы Багрова-внука», 1858):

Дядя Сергей Николаич <���…> начал меня учить чистописанию, или каллиграфии, как он называл, и заставил выписывать «палочки», чем я был очень недоволен, потому что мне хотелось прямо писать буквы; но дядя утверждал, что я никогда не буду иметь хорошего почерка, если не стану правильно учиться чистописанию, что наперед надобно пройти всю каллиграфическую школу, а потом приняться за прописи <���…>. Не видя конца палочкам с усами и без усов, кривым чертам и оникам, я скучал и ленился [41];

или у М. Е. Салтыкова-Щедрина («Пошехонская старина», 1887–1889):

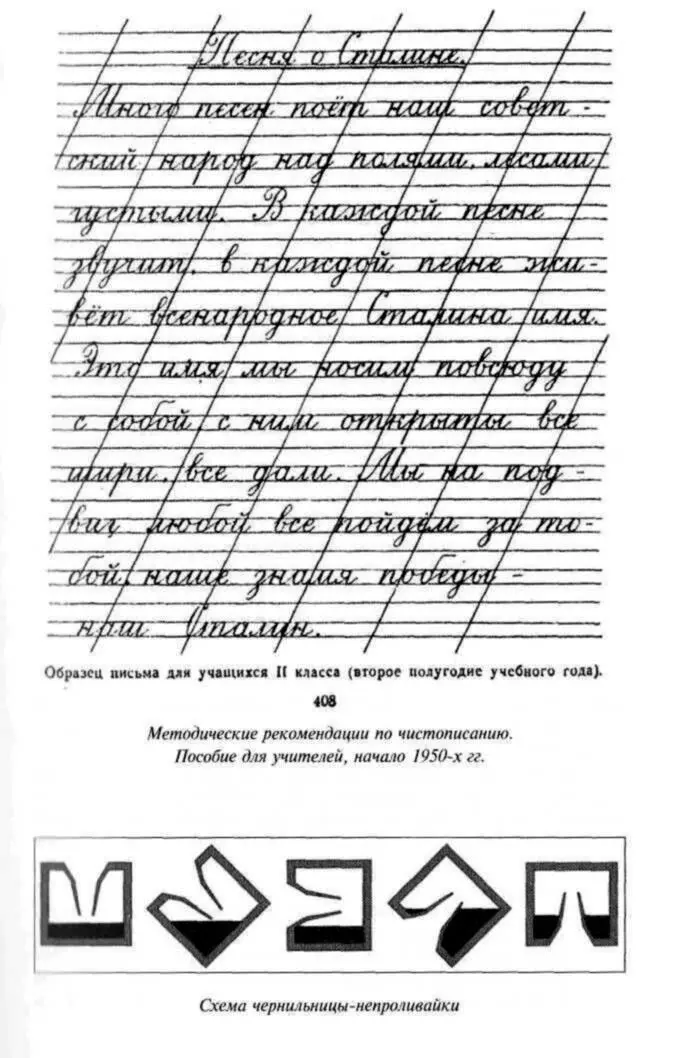

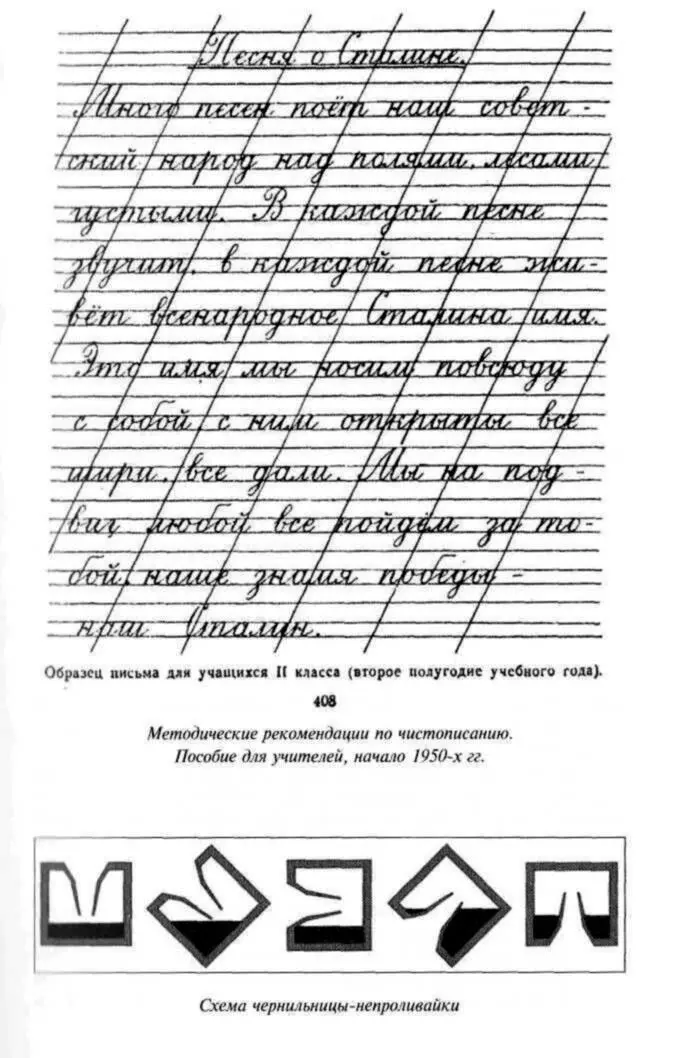

Перо вертелось между пальцами, а по временам и вовсе выскользало из них; чернил зачерпывалось больше, чем нужно; не прошло четверти часа, как разлинованная четвертушка уже была усеяна кляксами; даже верхняя часть моего тела как-то неестественно выгнулась от напряжения <���…>. Недели с три каждый день я, не разгибая спины, мучился часа по два сряду, покуда наконец не достиг кой-каких результатов [42].

В изданном в 1861 году на русском языке руководстве известного немецкого педагога Адольфа Дистервега «Начатки детского школьного образования» преподавателю младших классов рекомендовалось при самом начале обучения проводить разъяснительные беседы о вещах, с которыми дети будут иметь дело в процессе учебы; в частности — о чернилах и писчих принадлежностях. Как пример такого разъяснения здесь же приводился текст, который без какого-либо изменения можно было бы использовать и сто лет спустя:

Чернила служат для того, чтобы ими писать. Они жидки и текут, если их вылить. Если обмакнуть в них перо, то на пере останется часть чернил. Если обмакнуть перо в чернила слишком глубоко, то часть их в виде круглого шарика или капли упадет с пера и сделает чернильное пятно. Чернила, налитые в склянку или в другой сосуд, имеют ровную или горизонтальную поверхность <���…>. Обыкновенные чернила имеют черный цвет; но бывают также чернила красные, зеленые, голубые и других цветов <���…>. Готовых чернил природа не производит; их делают или приготовляют люди из чернильных орешков, железного купоросу, уксусу и поды. Поэтому чернила суть произведения не природы, а искусства. Чернила наливаются в небольшие стеклянные сосуды, называемые чернильницами [43].

Современному поколению понять эти наставления сложнее. Между тем давно замечено, что традиционные практики научения складываются не только из их содержательных, но и формальных компонентов. Степень поколенческой преемственности у детей предреволюционной и советской поры в этом отношении выше, чем у детей, прошедших советскую школу и тех, кто учится и школе сейчас. В последнем случае граница между поколениями пролегает там, где, фигурально выражаясь, заканчиваются чернильные кляксы.

Маршалл Маклюэн, а вслед за ним и другие специалисты в области медиальной антропологии и теории средств массовой коммуникации много писали о зависимости смысла информации от характера ее медиальной передачи («The media is message») и эффектах ее пространственной, проксемической антропологизации («Extensions of man») [44]. Применительно к истории образования эти положения могут получить свое развитие в аргументации, которая соотносила бы доступ к общеобязательному фоновому знанию коллектива и информационным ресурсам власти с опытом надлежащей каллиграфии как практикой определенного телесного (само)контроля [45]. Изучение социально-психологических особенностей такого контроля, во всяком случае, обязывает к учету физических процедур, которые имплицитно связывают телесный опыт с коммуникативно-функциональными тактиками идеологии, если под идеологией понимать не только вербальные, но и вневербальные приемы конструирования действительности. Образовательная роль чистописания представляется при этом более значительной, чем всего лишь роль начальной стадии в овладении алфавитом, письмом и грамотностью.

На фоне современной компьютерной эпохи педагогические условности, которыми было обставлено овладение нормативным для советского школьника образованием, выделяются нацеленностью на физическую «гигиенизацию» письма: умение писать от руки подразумевает заботу о чистоте, но чистота письма— как навыка, изначально требующего рукописных усилий, — распространяется, условно говоря, и на чистоту тела, а шире — на саму практику письменной коммуникации, приобретающей в этих случаях функциональный статус непосредственной или контактной коммуникации (face-to-face communication). Антропологические составляющие последней — ее «аксиальный» (т. е. направленный на определенного адресата) и взаимообратимо-ответный (предполагающий ролевой обмен адресата и адресанта сообщения) характер — определяют собой, как хорошо известно из фольклорно-этнографической классики, медиально-коммуникативный облик архаических устных культур [46]. Но в том же заключается и медиальное своеобразие чистописания, выражающееся в том, что оно придает самой практике письма значение (квази)устной коммуникации.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу