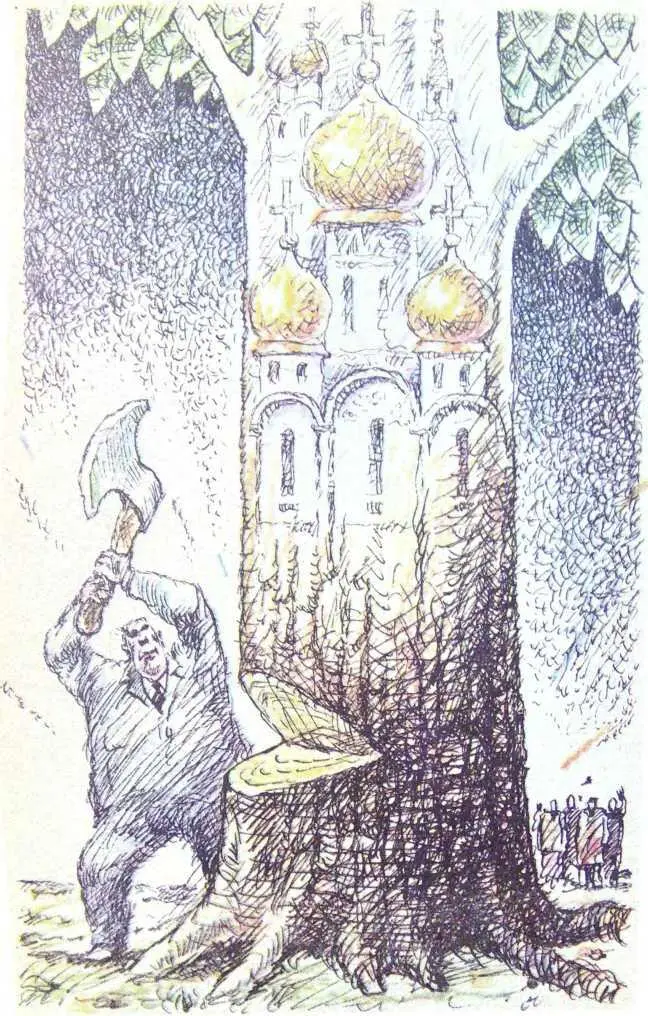

Есть и еще один довод в пользу того, что разобраться с семейством Загорецких — Очумеловых все-таки стоит. Классики дружно свидетельствуют, что его роль в жизни и литературе далеко выходит за рамки бытового конформизма, поисков личной выгоды и благополучия. Хамелеонство (а для исследования этого феномена русская литература целенаправленно потратила не менее ста лет) стало для многих жизненной позицией, формой существования. А это не только страшно само по себе, но и чревато далеко идущими общественными последствиями. Угодничество, идейное и нравственное примиренчество, чинопочитание, благонамеренность, социальная и духовная бескостность, равнодушие, вся атмосфера «умеренности и аккуратность" — та питательная почва, на которой произрастают злые цветы политического бесправия, начальственной вседозволенности, унижения личности, бюрократизма, бездумного администрирования. Что, разве все это осталось в том веке, не сказалось на самочувствии прошедшего сквозь революцию народа и не докатилось, безобразно приумножившись, до наших дней? Нет, нет и нет!

Вот тому несколько подтверждений.

Начало нашего века. Сложная политическая и духовная обстановка в стране. Борьба партий, мнений, жизненных позиций. И такие оценки: «Молчалины демократии», «…традиционная молчалинская мудрость либералов — проповедовать сдержанность», «…продолжение существования Думы вовсе не зависит от вежливости, осторожности, бережливости, дипломатичности, тактичности, молчаливости и прочих молчалинских добродетелей», «балалайкинско-молчалинское преуспеяние», «Балалайкины российского либерализма», «либеральный Балалайкин», «Балалайкин-Троцкий», «земский Балалайкин», «редакционный Балалайкин», «Балалайкины буржуазного либерализма». И еще: «…верхи мелкобуржуазных политиков несомненно заражены… кадетским духом предательства, молчалинства и самодовольства умеренных и аккуратных мещан или чиновников». И последнее: «Копните либерального российского буржуа, скажем мы, и найдете одетого в новенький мундир урядника.» Все эти оценки принадлежат усерднейшему почитателю русской классики, усмотревшему в писательских открытиях глубокие общественные язвы, — В. И, Ленину.

Иное свидетельство. 1924 год. Выходит в свет повесть А. Н. Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус». Семен Иванович Невзоров — прямой наследник Загорецкого — пережил трудные времена: революция, гражданская война, разруха, бандиты, анархисты, монархисты, эмигранты; мотало его по городам и весям России и Украины, забросило в Турцию. Он был скромным чиновником, служившим «без прогулов, добросовестно, как природный петербуржец», затем стал казначеем в банде атамана Ангела, осведомителем белой контрразведки, затем — сутенером и распорядителем тараканьих бегов. Прозябал, преуспевал, разорялся, вновь вставал на ноги и сказочно богател. Назывался то Семеном Невзоровым, то графом де Незором, то С. И. Невзоровым, артистом Государственных театров, то греческим подданным Семилапидом Навзараки, то, покинув родину и очутившись на гребне удачи, «наполовину более не считал себя русским», то, купаясь в лучах славы и капитала, мысленно видел себя «императором Ибикусом Первым». Всё и всех пережил и перехитрил?

«Разумеется, — признавался читателю автор жизнеописания Невзорова, — было бы лучше для повести уморить Семена Ивановича… Но ведь Семен Иванович — бессмертный… Он сам — Ибикус. Жилистый, двужильный, с мертвой косточкой, он непременно выцарапается из беды, и — садись, пиши его новые похождения. В ресторане у Токалиана Семен Иванович сам… рассказал свою дальнейшую судьбу. Заявил, что он — король жизни… Я нисколько не сомневаюсь в словах Семена Ивановича».

Вот видите, пробился представитель семейства хамелеонов сквозь жизненные бури и не только уцелел, но и приосанился. Кто скажет, как его остановить?

Подтверждение последнее, но не окончательное. 21 ноября 1987 года в газете «Правда» было напечатано интервью с Олегом Табаковым, популярным артистом театра и кино, сыгравшим роль Балалайкина в телеспектакле по мотивам сатиры Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия». Размышляя об этой постановке, О. Табаков и журналист Л. Курин закономерно вышли за литературно-театральные рамки, увидев в образе оборотистого враля-адвоката серьезнейшее социальное явление, острота которого не только не притупилась за прошедшее столетие, но, напротив, обозначилась явственнее именно в наши дни.

Читать дальше