Как бы ни разнились философия и литература, оба дискурса стараются гарантировать себе неистребимость, всегдашнюю релевантность за счет своих предметов: сущего в одном случае, к себе возвращающегося начала — в другом.

2. Гигантский объем текстов, написанных Дмитрием Александровичем Приговым (Д.А.П.) (по его собственному утверждению, около 36 000) [43], обесценивает поэтическое слово, делает его — в духе антиэкономики Жоржа Батая — явлением человеческой расточительности [44]. Эта инфляция поэзии означает не только завершение эпохи шедевров, но и конец их пародирования. Приговские тексты не только «снижают» отдельные претексты, но и составляют в совокупности такую пародию на стихотворное искусство вообще, которая ставит под вопрос также саму себя, коль скоро она оказывается продуктом ничем не сдерживаемой графомании, поэтического перепроизводства. Пародия, выступавшая начиная с мифов о трикстерах как parodia sacra, теряет в творчестве Пригова свою «ауру», которую она удерживала и тогда, когда имела мишенью мирское искусство с его претензией представлять собой квинтэссенцию творчества [45].

Переставая быть собственным Другим поэтического творчества, «снятая» пародия меняет modus с operandi на vivendi. Стихотворный текст, который не есть ни поэзия в принятом (высоком) понимании, ни ее собственное Другое, онтологичен, сопринадлежит сущему как не выделенный из тотальности. Д.А.П. философичен вне задания (свойственного философскому роману и философской лирике) сделать эстетический дискурс конкурентом умозрительного. Сверхизбыточная поэтическая речь обнаруживает способность быть высказыванием о чем угодно, т. е. свою общезначимость, и в то же время реорганизует основание, на котором зиждется философия. Приговские стихотворения тематизируют быт — и вместе с тем они, поставленные на поток, устремлены через изображение частного и конкретного к охвату бытия в целом. Для них более не значима конституирующая философию оппозиция «Sein vs. Dasein». Они заняты тем, чтобы включить в бытие всякий акт быта. Они продолжают философию по ту сторону ее дискурса.

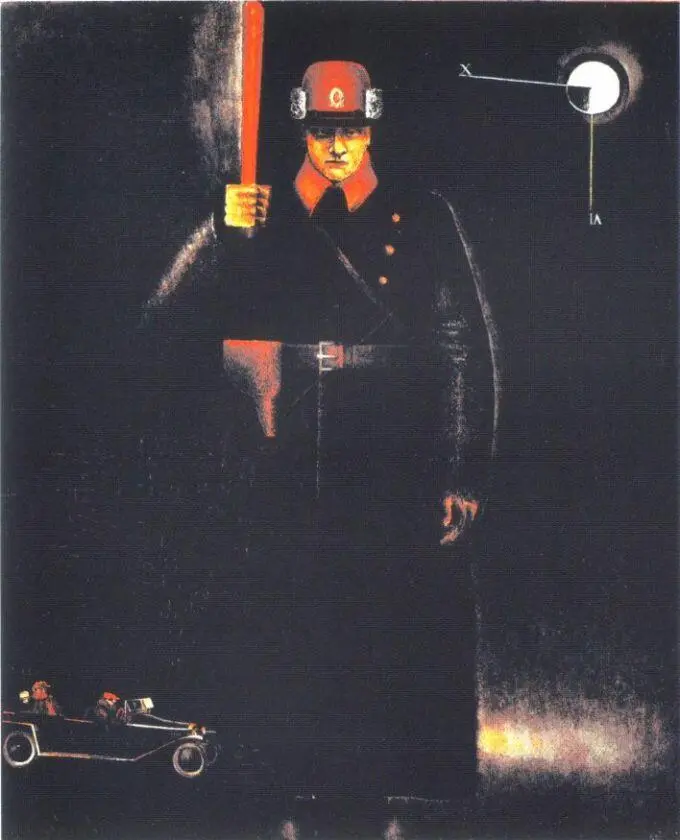

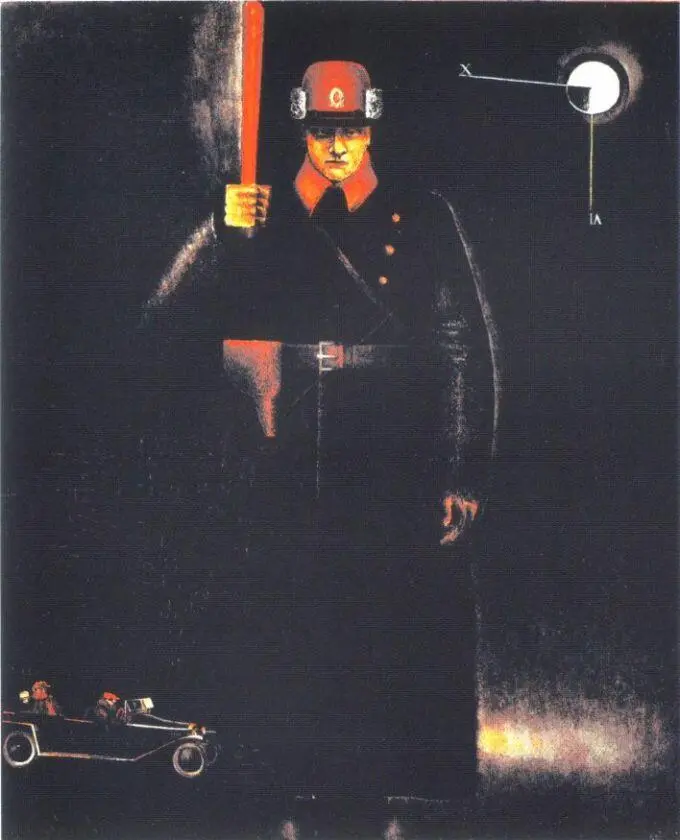

Сопоставимость бытия и быта ведет к тому, что высшая (космическая) власть смешивается с низшей, регулирующей повседневность. В цикле стихов о «милиционере» (восходящем, как кажется, к живописному полотну (1923) Константина Вялова с тем же названием — см. илл.) блюститель социального микропорядка попадает в центр мироздания, становится подобным вселенскому телу Пуруши:

Отвсюду виден Милиционер

С Востока виден Милиционер

И с моря виден Милиционер

И с неба виден Милиционер

И с-под земли…

Да он и не скрывается

Константин Вялов (1900–1976). Милиционер (1923)

Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Это омнипрезентное существо отменяет альтернативность как таковую, служит залогом для возникновения в будущем сплошь эгалитарного общества: «И станут братия все люди / И каждый — Милиционер» (пародируется Йозеф Бойс (1972): «Jeder Mensch ein Künstler») — и воплощает собой конечность персонального существования, уравнивающую всех и каждого: «Стояла смерть Милицанершею / Полна любви и исполненья долга» (пародируется пастернаковский «Август»: «В лесу казенной землемершею / Стояла смерть среди погоста»).

Место, где находится лирический субъект, вбирает в себя чужое удаленное пространство и источает из себя мировую историю. Москва не подытоживает собой translatio imperii, как об этом пророчествовал старец Филофей, но изначально является «вечным городом» — точкой, присутствие в которой приобщает жителей к постоянству бытия, поддающегося лишь внешним, а не сущностным изменениям:

Когда на этом месте древний Рим

Законы утверждал и государство

То москвичи в сенат ходили в тогах

Увенчанные лавровым венком

Теперь юбчонки разные и джинсы

Но тоже ведь — на зависть всему свету

И под одеждой странной современной

Все бьется сердце гордых москвичей

В стихах о Москве (и сходным образом в романе «Живите в Москве») границы города раздвигаются до всеохватности: «Где ж нет Москвы — там просто пустота». В данном случае Д.А.П. пародирует пародию , соперничая с сенатором Аблеуховым — персонажем, который у Андрея Белого окарикатуривал петербургскую политократию: под углом зрения Аполлона Аполлоновича, «[з]а Петербургом же — ничего нет».

Читать дальше