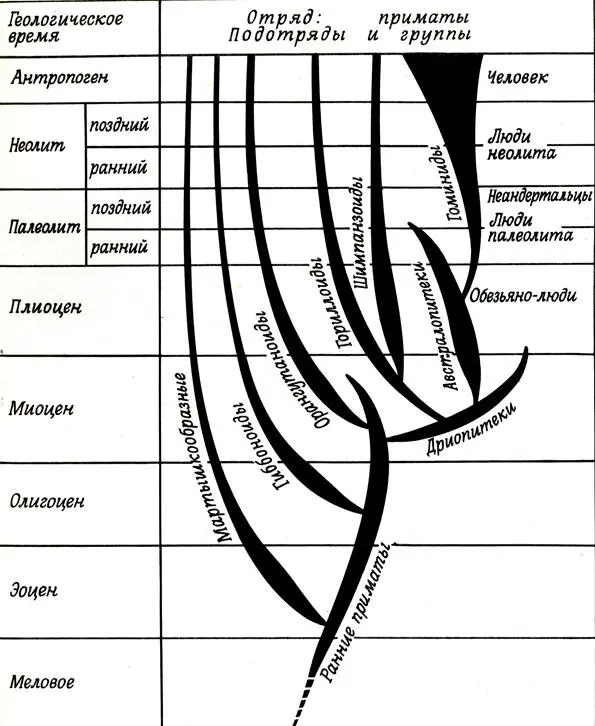

Глядя на схему развития жизни на Земле, можно прийти к мысли об усилении геологических процессов на Земле в ходе времени, о постепенном ускорении ее развития вплоть до современности: для четвертичного периода (антропогена) эта длительность определена около 1 млн. лет. Но это ложное впечатление. В действительности земная кора в ходе геологического времени постепенно как бы успокаивается, процессы складкообразования, фазы и площади вулканизма сокращаются. Прежние складчатые области земной коры "захватываются" режимами платформенного типа, со спокойными, только вертикальными движениями и т. д.

Сокращение этапов геологического времени обусловлено способом выделения их при помощи палеонтологических материалов. Оно отражает действительное убыстрение хода эволюции живого населения Земли. Причина этого убыстрения достаточно ясна. Поскольку в эволюции жизни сказывается эволюция многих факторов - среды в геологическом ее понимании, условий жизни организмов, пищевого субстрата, биохимических процессов, живого вещества организмов и их органов, то суммарное действие этих факторов приводило и приводит к ускорению изменений формы организмов, их размеров, способности к миграции и т. д.

Органическая жизнь на Земле активно вмещалась в ход геологических процессов. Она проявила себя как фактор изменения самой среды, образовав атмосферу за счет элементов, до того находившихся в связанном состоянии. Она стала мощным геологическим фактором, поскольку активно участвовала и участвует в породообразовании, в отложении вещества многих осадочных горных пород и руд, нефти и газов, поскольку она влияла на изменение глубины бассейнов и т. д. В общем, раз появившись в биосфере, бактериальный мир менялся морфологически очень мало, совершенствуясь в основном биохимически и физиологически. Только с появлением высших организмов растительного и животного мира в массовом развитии он дал и дает множество новых форм сапрофитного и паразитического рядов, в том числе болезнетворных.

Мир растений, существующий с архея, был длительно представлен только водными и отчасти почвенными формами. Размах водорослевой жизни в протерозое был неповторимым по своим проявлениям и по породообразующей роли этой группы организмов благодаря огромным запасам углекислоты. Эволюция вещества спор, приобретение ими относительно прочной оболочки позволило растениям выйти на сушу, где в разнообразных условиях жизни их эволюция ускорялась обилием солнечной энергии, развитием почвенных процессов и т. д.

К началу палеозоя живое зеленое вещество Земли удалило из палеоатмосферы все ее запасы углекислоты, которая частично сохранилась в растворенном состоянии лишь в глубинах вод гидросферы. Для наземных растений палеозоя и более поздних эпох это обстоятельство временами ставило предел их количественному развитию. Поэтому наземные флоры в палеозое и позднее оказывались подчиненными некоторому ритму, отчасти установленному геологами по эпохам углеобразования на Земле. Сущность этого ритма, по-видимому, состоит в тесной связи с выбросами углекислоты в атмосферу в эпохи вулканизма и массовым развитием живого вещества фотосинтезирующих организмов в соответствующий этап геологического времени.

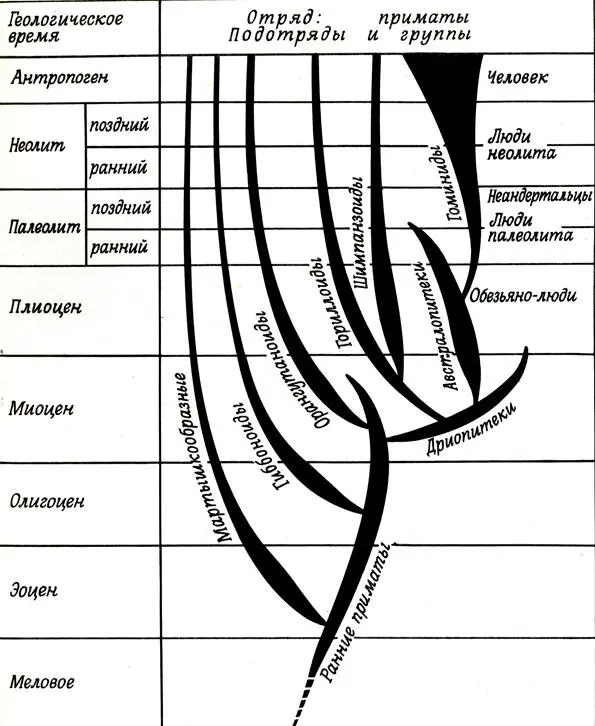

Эволюция позвоночных животных (по Л. Ш. Давиташвили)

Эволюция позвоночных животных (по Л. Ш. Давиташвили)

Мир животных, возникший в тот же отдаленный момент, как и другие типы живого вещества, долго "прозябал", не играя геологической роли. Но эволюция вещества фитопланктона, микроскопического зоопланктона и накопление в биосфере запасов кислорода создали мощный стимул для его массового развития к концу синия и началу кембрия. С этого момента на Земле развилось много типов животных - от простейших (инфузорий и др.) к фораминиферам, от червей к примитивным хордовым, к рыбам, от рыб к амфибиям, от амфибий к рептилиям, от рептилий к плацентарным млекопитающим. Эта высшая по строению тел группа организмов на ранней стадии развития была представлена животными весьма небольшого размера, в основном насекомоядными. Вероятно, бурное развитие насекомых с конца палеозойского времени во многом стимулировало развитие этих животных с последующей их специализацией как растениеядных, червеядных и др. Выделялись хищные формы, которые приобрели соответственно оформленные зубные аппараты, форму тела, когти. Другие из растениеядных приспосабливались к быстрому бегу, в связи с чем пятипалые конечности древних форм у них становились одно- двухпалыми, как у лошадиных и парнокопытных. Многие группы млекопитающих ушли снова в воду, став морскими организмами, как киты, белухи, тюлени, сохранив при этом способность дышать с помощью легких. Многие группы приспособились к лазанию по деревьям, например обезьяны, и т. д.

Читать дальше

Эволюция позвоночных животных (по Л. Ш. Давиташвили)

Эволюция позвоночных животных (по Л. Ш. Давиташвили)