Эпифиты, развивающиеся в затененных местообитаниях, представлены прежде всего так называемыми гигроморфными папоротниками и мхами, которые приспособились к существованию во влажной атмосфере. Наиболее характерные компоненты таких сообществ эпифитных растений, особенно ярко выраженных в горных влажных лесах, — это гименофилловые, или тонколистниковые, папоротники (Hymenophyllaceae), например, представители родов Hymenophyllum и Trichomanes . Что же касается лишайников, то они из-за медленного роста не играют столь большой роли. Из цветковых растений в этих сообществах встречаются виды родов Peperomia и Begonia .

Даже листья, и прежде всего листья деревьев нижних ярусов влажного тропического леса, где постоянно высока влажность воздуха, могут быть заселены разными низшими растениями. Это явление называют эпифиллией. Поселяются на листьях преимущественно лишайники, печеночные мхи и водоросли, образующие характерные сообщества.

Своеобразную промежуточную ступень между эпифитами и лианами представляют собой гемиэпифиты. Они либо растут сначала как эпифиты на ветвях деревьев, а по мере образования воздушных корней, доходящих до почвы, становятся самостоятельно укрепляющимися в почве растениями, либо на ранних стадиях развиваются как лианы, но затем теряют связь с почвой и таким образом превращаются в эпифиты. К первой группе относятся так называемые деревья-душители; их воздушные корни, словно сетью, охватывают ствол дерева-опоры и, разрастаясь, настолько препятствуют его утолщению, что дерево в конце концов отмирает А совокупность воздушных корней становится после этого как бы системой "стволов" самостоятельного дерева, на ранних стадиях развития бывшего эпифитом. Наиболее характерными примерами деревьев-душителей могут служить в Азии виды рода Ficus (семейство тутовых), а в Америке — представители рода Clusia (семейство зверобойных). Ко второй группе относятся виды семейства ароидных.

Паразиты и сапрофиты влажного тропического леса

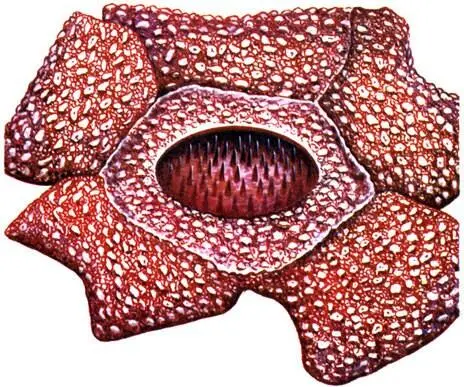

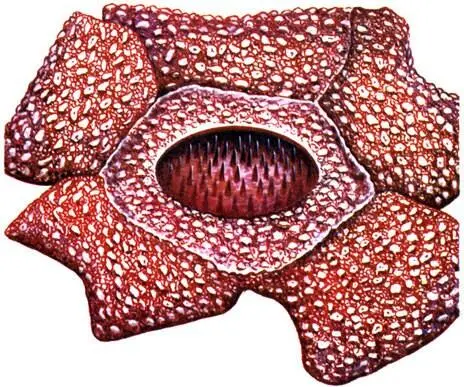

Rafflesia arnoldii

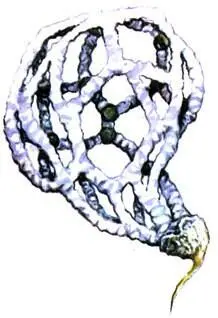

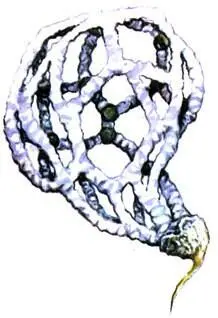

Clathrus chrysomycelinus

Mutinus bambusinus

Laternea columnata

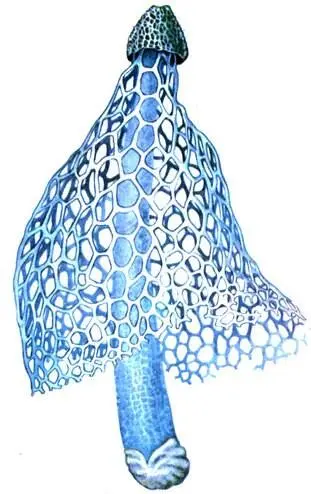

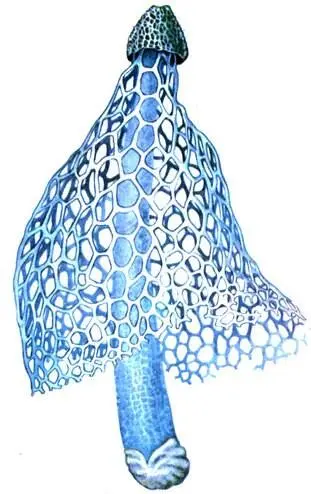

Schleierdame Dictyophora indusiata

Вечнозеленые влажные тропические леса низменностей.Хотя флористический состав влажных тропических лесов в разных районах земного шара весьма различен, и три основные области таких лесов обнаруживают в этом отношении лишь незначительное сходство, все же в характере их растительного покрова повсюду можно выявить аналогичные модификации основного типа.

Прототипом влажного тропического леса считают вечнозеленый влажный тропический лес незатопляемых низменностей, не бывающих продолжительное время сырыми. Это, так сказать, нормальный тип леса, о структуре и особенностях которого мы уже говорили. Лесные сообщества речных пойм и затопляемых низин, а также болот отличаются от него обычно менее богатым видовым составом и присутствием растений, которые приспособились к существованию в таких местообитаниях.

Пойменные влажные тропические лесавстречаются в непосредственной близости к рекам на регулярно затопляемых территориях. Они развиваются, в местообитаниях, образовавшихся в результате ежегодного отложения богатых питательными веществами речных наносов — принесенных рекой взвешенных в воде и затем осевших мельчайших частиц. Эту мутную воду так называемые "беловодные" реки приносят преимущественно из безлесных районов своих бассейнов [22] Реки, авторами этой книги называемые "беловодными", в Бразилии принято называть белыми (rios blancos), а "черновод- ными" — черными (rios negros). Белые реки несут мутную воду, богатую взвешенными частицами, но цвет воды в них может быть не только белым, но и серым, желтым и т. д. Вообще для рек бассейна Амазонки характерно удивительное разнообразие окраски вод. Черные реки обычно глубокие; в них воды прозрачные — они кажутся темными только потому, что в них нет взвешенных частиц, отражающих свет. Растворенные в воде гумусовые вещества лишь усиливают этот эффект и, по-видимому, влияют на оттенок окраски.

. Оптимальное содержание питательных веществ в почве и относительная обеспеченность проточной воды кислородом обусловливают высокую продуктивность растительных сообществ, развивающихся в таких местообитаниях. Пойменные тропические леса труднодоступны для освоения их человеком, поэтому они и поныне в основном сохранили свою первозданность.

Читать дальше