Итак, нефтяное загрязнение нарушает баланс энергии и веществ на границе раздела атмосферы и океана, уменьшая поступление в океан света и тепла, негативно влияя на динамические процессы на поверхности океана. Из-за нефтяной пленки нарушается газообмен, влагообмен и солеобмен между океаном и атмосферой. В то же время влияние нефтяного загрязнения на каждый из процессов взаимодействия океана и атмосферы различно и во многом зависит от физических свойств среды.

Нефть и морские обитатели

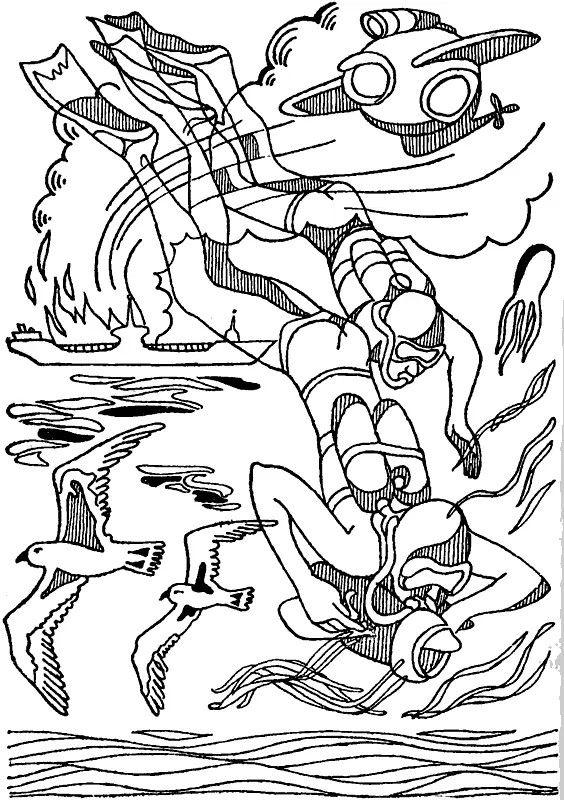

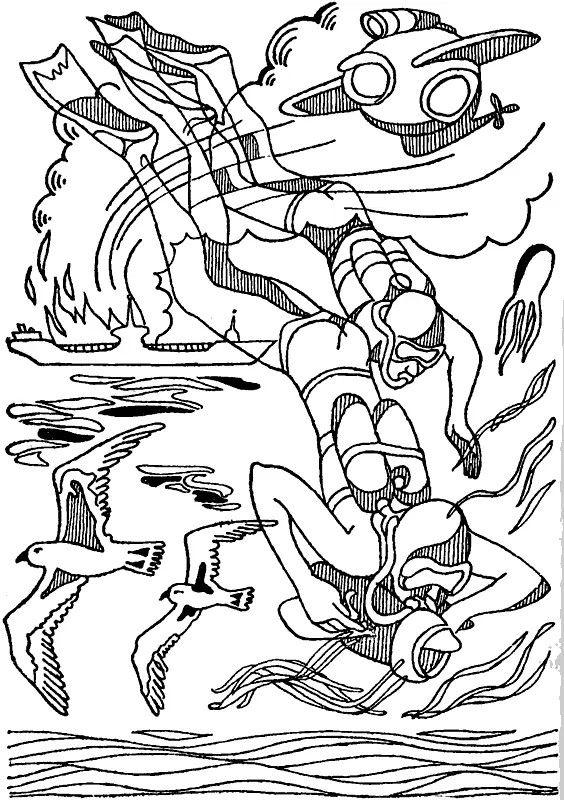

Группа норвежских биологов под руководством Нильса Оритслэнда в течение нескольких месяцев выслеживала белых медведей во льдах Северного Ледовитого океана. С помощью хитроумных приспособлений удалось отловить нескольких животных. На их шкуру были нанесены полоски нефти, затем меченых медведей выпустили, и норвежские ученые внимательно наблюдали за их поведением. Результаты эксперимента оказались неожиданными и трагическими — все эти белые медведи довольно быстро погибли.

Мы уже говорили о том, что нефтяное загрязнение может уничтожить в Северном Ледовитом океане все живое. Жестокий эксперимент с белыми медведями наглядно показывает, что достаточно непосредственного, пусть кратковременного контакта с нефтью в месте катастрофы танкера — и животное погибнет. Потенциальная возможность такой роковой встречи существует. В Арктике сейчас уже открыты морские нефтегазоносные месторождения. Добытую нефть или газ оттуда будут доставлять водным путем. Не зря проектируются «подледные» танкеры, гарантирующие наиболее безопасную транспортировку ценного сырья. Действительно, «подледные» танкеры, проделывающие большую часть рейса под арктическими льдами, позволят избежать не только штормового волнения, но и столкновений со льдами.

Уязвимыми к нефтяному загрязнению являются не только фауна или флора Северного Ледовитого океана, но также обитатели теплых тропических вод — кораллы, образующие со многими другими тропическими животными и растениями коралловые рифы. Это одно из самых ярких и впечатляющих явлений природы. Вряд ли на суше встретишь столь глубокие и насыщенные краски, столь разнообразные и изящные формы жизни. Ареал, занятый коралловыми рифами, весьма обширен. Ж.-И. Кусто и Ф. Диоле в своей книге «Жизнь и смерть кораллов» пишут, что площадь коралловых рифов в Мировом океане равна 170 миллионам квадратных километров, это в 20 раз больше территории Европы.

Кораллы очень чувствительны к изменениям среды. Например, резкое опреснение морской воды несет кораллам гибель. Коралловый риф может быть разрушен землетрясением. 1 ноября 1970 года в результате землетрясения был разрушен риф около порта Маданг на Новой Гвинее. Участники экспедиции на советском научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев», побывавшие на этом рифе спустя восемь месяцев после катастрофы, наблюдали, как возрождается риф, словно лес после пожара или вырубки.

В Тихом и Индийском океанах коралловые сооружения могут образовывать атоллы с внутренней лагуной. Иногда лагуна постепенно мелеет, загромождается известняком отмерших кораллов. В течение нескольких лет нам удавалось посещать атолл Хермит к северу от Новой Гвинеи и видеть своими глазами, как угасает жизнь в обмелевшей лагуне. Вода в лагуне атолла стала заметно мутнее, а это губительно действует на кораллы. На дне лежат утратившие цвет груды отмерших кораллов, легко распадающиеся в серый песок. Однако все это — результат естественной причины гибели коралловых колоний.

В наше время к естественным причинам угасания кораллов прибавилось загрязнение океанских и морских вод человеком и, в частности, загрязнение нефтью и нефтепродуктами. Ж-И. Кусто предпринял специальное исследование коралловых джунглей Красного моря и Индийского океана в целях изучения воздействия на них антропогенного загрязнения. Вот его выводы: «Обитатели мира кораллов отличаются от остальных представителей морской фауны. Они более уязвимы и гибнут гораздо скорее из-за вмешательства человека, потому что в отличие от тюленей или морских слонов они не могут спастись бегством, не могут укрыться в заброшенных уголках планеты. Рыбы-бабочки, обитающие среди рифов, ведут оседлый образ жизни, так же как и сидящие там животные, строящие банки и атоллы. Акропоры, поритесы, тридакны, спирографисы — это прикрепленные животные, они и гибнут там же, где живут».

Читать дальше

![Андрей Каминский - Черная икона [СИ]](/books/411887/andrej-kaminskij-chernaya-ikona-si-thumb.webp)