1 ...6 7 8 10 11 12 ...65 В 1996 году американский астрофизик Питер Ашер выдвинул гипотезу, что Томас Диггес является прототипом принца Гамлета в пьесе Шекспира. Согласно Ашеру, пьеса «Гамлет» в аллегорической форме описывает столкновение четырех различных космологических моделей, известных на рубеже XVI и XVII веков, — геоцентрической системы Птолемея, гелиоцентрической системы Коперника, гелиоцентрической системы, модифицированной Диггесом (бесконечная Вселенная без сферы неподвижных звезд) и, наконец, компромиссной модели Тихо Браге (эта модель соединяла в себе черты гео— и гелиоцентрических систем).

Персонажи «Гамлета» по Ашеру расшифровываются так: Клавдий, король Датский, конечно же, Клавдий Птолемей, и он воплощает царствующую, но уже отжившую геоцентрическую систему; система Тихо Браге воплощена через Гильденстерна и Розенкранца (это имена предков Тихо, изображенные на его портрете, посланном для распространения в Англию), казнь которых в Англии символизирует гибель этой гибридной системы; сам Гамлет — это, конечно, Томас Диггес. Персонажа, олицетворяющего Коперника, в пьесе нет, но его косвенное присутствие можно обнаружить в желании Гамлета возвратиться в Виттенберг на учебу, причем Клавдий препятствует этому. Ашер объясняет, что университет в Виттенберге (Германия) был одним из первых оплотов коперниканства (там работал Ретик — единственный ученик Николая Коперника, оказавший значительное содействие в публикации его главного труда). Причина, по которой Шекспир зашифровал основную тему пьесы — казнь Джордано Бруно в 1600 году («Гамлет», как предполагается, был написан в 1600–1601 годах).

В тексте «Гамлета» Ашер находит многочисленные детали, подтверждающие, по его мнению, астрономическую интерпретацию пьесы. Например, словами «О боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные сны» (пер. М. Лозинского) Гамлет прямо упоминает бесконечность Вселенной; в словах Первого могильщика «В писании сказано: „Адам копал“; как бы он копал, ничем для этого не вооружась?» («Адам копал» — в оригинальном тексте «Adam digged») Ашер видит упоминание Адомара Диггеса, предка Томаса Диггеса и т. п.

И даже более — Ашер полагает, что Шекспир был знаком с Томасом Диггесом, от которого он узнал о фазах Венеры, лунных кратерах, солнечных пятнах, о многочисленных звездах, невидимых человеческому глазу. Сам же Томас знал обо всем этом от отца, который, как я уже упоминал, иногда называется в качестве предполагаемого изобретателя телескопа. Описания всех этих видимых только в телескоп явлений Ашер тоже усматривает в тексте «Гамлета», что, конечно, свидетельствует скорее об изобретательности автора гипотезы, чем о реальном подтексте Шекспира:

Я не по звездам мыслю и сужу;

Хотя я астрономию и знаю…

(

В. Шекспир, сонет 14, пер.

A.M. Финкеля )

Однако… еще раньше следы гелиоцентрической системы увидела в «Гамлете» и другой астроном — Сесилия Пейн-Гапошкина. Несомненно, «Гамлет» остается одним из самых загадочных произведений мировой литературы.

1.4. От Галилея до Галлея

С другой стороны телескопа —

ну как?

Все то же, все так же —

космический мрак.

Станислав Ежи Лец

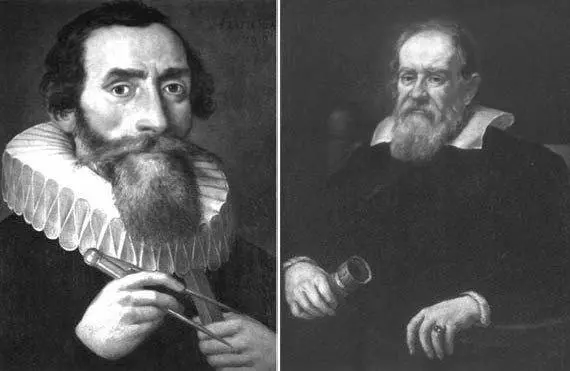

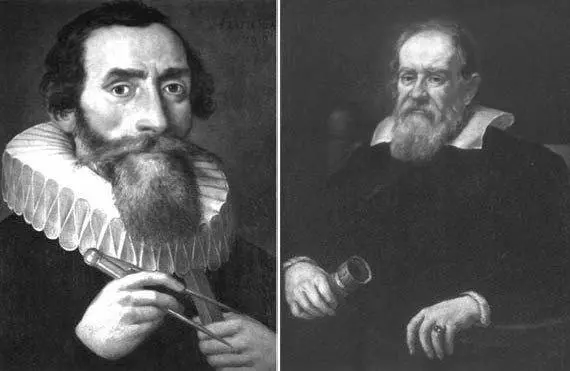

1609 и 1610 годы были особым временем в истории астрономии и науки вообще. Никогда еще на памяти человечества за столь короткий срок не было совершено столь много открытий. Эти открытия были сделаны с помощью телескопа итальянским физиком и математиком Галилео Галилеем, однако не надо забывать и о немецком астрономе Иоганне Кеплере, который в 1609 году опубликовал порвавшее с многовековой традицией доказательство того, что планеты обращаются не по круговым орбитам, а по эллипсам.

Рис. 7. Иоганн Кеплер (1571–1630) и Галилео Галилей (1564–1642)

В начале XVII века в Европе появились первые зрительные трубы. История их изобретения не вполне ясна и, возможно, первые экземпляры таких инструментов появились еще в конце XVI века. Иногда упоминается, что первый телескоп был сооружен голландским очковых дел мастером Захарием Янсеном в 1604 году по модели некоего итальянца, на которой было написано «аппо 1590». Другой возможный изобретатель — Иоганн (Ханс) Липперсгей, голландский очковый мастер немецкого происхождения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу