Знали ли создатели современной космологии (им посвящена следующая глава) об «Эврике»? Даже если бы они и были знакомы с ее содержанием, заметного влияния на их работу она оказать не могла. «Эврика» — это не научная статья или монография (хотя список ученых, на работы которых По ссылается, впечатляет — Бессель, Гершель, Гумбольдт, Кеплер, Лагранж, Лаплас, Медлер, Ньютон, Росс, Струве и многие другие), а вольные размышления Эдгара По о строении Вселенной, в которые, наряду с известными или даже неправильными представлениями, вкраплены удивительные, но практически ни на чем не основанные догадки. Автор одной из самых известных и авторитетных биографий Эдгара По — Артур Куинн — в 1940 году обратился к Артуру Эддингтону с просьбой высказать свое мнение об «Эврике». Ознакомившись с «поэмой в прозе», Эддингтон оценил ее достаточно высоко, написав, что «Эврика» — это творение человека, пытавшегося согласовать науку своего времени с более философскими и духовными стремлениями разума. Он отметил также, что По, по-видимому, имел ум математика и что «соответствие между некоторыми его идеями и современными взглядами является интересным». Сохранилось и короткое замечание Эйнштейна, который в одном из своих писем в 1934 году упомянул, что «Эврика» — это «очень красивое достижение удивительно независимого ума».

Заканчивая рассказ об Эдгаре По, хочу привести цитату из еще одного представителя литературы, в шутливой форме решившего фотометрический парадокс. Стивен Ликок (1869–1944) — известнейший канадский писатель-юморист и по совместительству профессор, специалист в области политической экономии — в веселых «Очерках обо всем» (1926 год) написал: «Мир, или Вселенная, где мы устраиваем свои дела, состоит из бесчисленного количества — может быть, сотни биллионов, а, впрочем, может быть, и нет — сверкающих звезд, звездочек, комет, темных планет, астероидов, метеоров, метеоритов и пылевых облаков, вращающихся по огромным орбитам во всевозможных направлениях, со всевозможными скоростями… Свет, излучаемый этими звездами, преодолевает такие огромные расстояния, что в основном он до нас еще не дошел».

Эти слова дают решение парадокса, вполне созвучное мыслям Эдгара По, а также с подходом Медлера и Томсона, о которых сейчас пойдет речь.

1.7. Медлер и лорд Кельвин

О, эти бездны, влекущие нас ввысь!

Станислав Ежи Лец

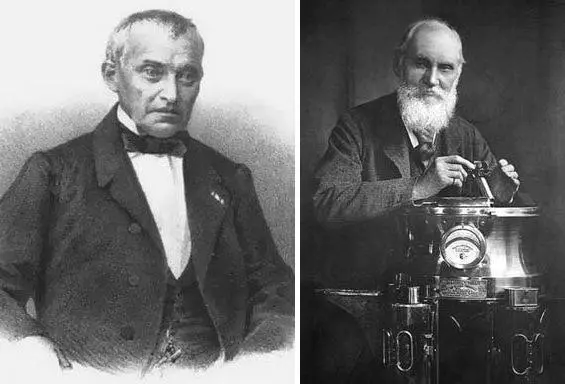

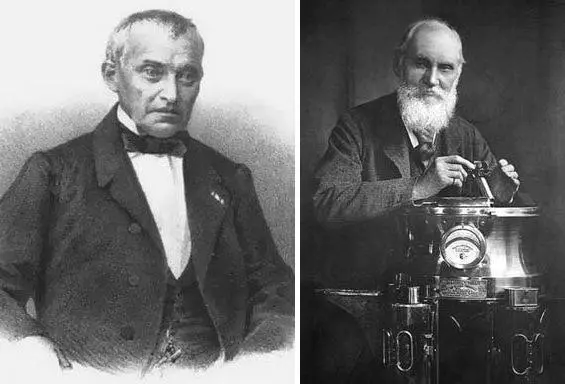

Иоганн Генрих Медлер и Уильям Томсон (лорд Кельвин) были первыми профессиональными учеными, предложившими корректное решение фотометрического парадокса.

Немецкий астроном Иоганн Медлер вырос в Берлине. В 19 лет он потерял обоих родителей и был вынужден взять на себя заботу о трех младших сестрах. Медлер стал преподавать в семинарии, давать частные уроки и одновременно посещать занятия в Берлинском университете. В 1824 году он начал читать лекции по астрономии и по математике богатому банкиру Вильгельму Беру, встреча с которым изменила всю жизнь Иоганна. Медлер убедил банкира построить небольшую частную обсерваторию, на которой они с Бером, начиная с 1830 года, стали активно работать. Основным результатом совместной работы Медлера и Бера стала первая подробная карта Луны «Марра selenographica» (1834 год) и подробный текст к ней (1837 год). Эта работа сделала имя Медлера известным и с 1836 года он становится сотрудником Берлинской обсерватории. В 1840 году, после ухода Василия Струве в Пулковскую обсерваторию, освободилось место директора обсерватории в Дерпте (Тарту, Эстония). Медлер занял этот пост, а также стал профессором Дерптского университета. В 1866 году из-за болезни глаз, сделавшей невозможным проведение наблюдений, Медлер ушел в отставку и вернулся в Германию.

Основные научные результаты Иоганна Медлера связаны с исследованием и картографированием поверхностей Луны и Марса, изучением двойных звезд, собственных движений звезд. Известен предложенный Медлером проект календаря, более точного, чем григорианский (в этом календаре на каждые 128 лет приходится не 32 високосных года, а 31).

Рис. 13. Иоганн Генрих Медлер (1794–1874) и Уильям Томсон (лорд Кельвин) (1824–1907)

Иоганн Медлер был также очень известным историком и популяризатором астрономии. Его книга «Популярная астрономия», опубликованная в 1841 году и выдержавшая шесть прижизненный изданий, стала знаменитой, ее читали по всему миру. Упоминается в этой книге и фотометрический парадокс, причем разные издания отражают изменение взгляда Медлера на эту проблему. В первых четырех изданиях парадокс обсуждается в терминах поглощения света от далеких звезд. В пятом издании (1861 год) Медлер пишет, что в бесконечной Вселенной, заполненной бесчисленным количеством звезд, все небо должно сиять как Солнце. Этого нет и, следовательно, должно быть расстояние, начиная с которого свет звезд до нас не доходит. Далее, ссылаясь на Ольберса, он упоминает поглощение света, как возможный механизм такой блокировки излучения. Затем следуют слова: «Действительно, такое расстояние существует, но причина совсем в другом. Скорость света конечна; конечное время прошло от начала Творения до наших дней и мы, следовательно, можем наблюдать небесные тела только до расстояния, которое свет прошел в течение этого конечного времени… Вместо того, чтобы говорить, что свет с этих расстояний не дошел до нас, надо говорить, что он еще не дошел до нас».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу