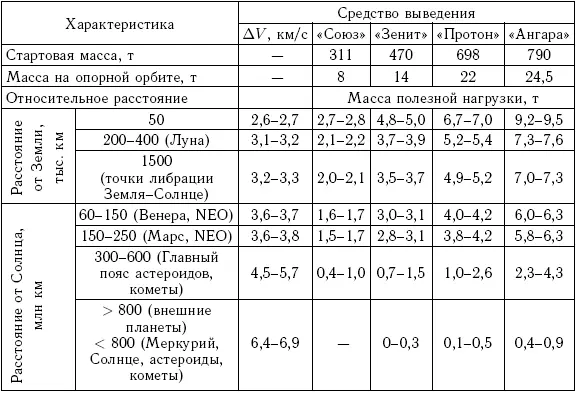

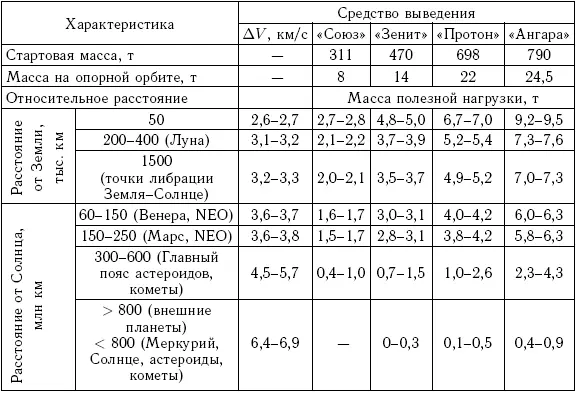

Современная ракетно-космическая техника характеризуется вполне определенными предельными энергетическими возможностями по доставке полезных нагрузок той или иной массы на те или иные орбиты. Поэтому при заданной массе полезной нагрузки некоторые орбиты могут оказаться просто недосягаемыми. Следовательно, приступая к анализу проблемы противодействия выбранным астероидам, необходимо оценить, какая часть множества таких небесных тел оказывается досягаемой для всего спектра имеющихся средств вывода.

В качестве таких средств рассмотрим характеристики следующих современных и перспективных средств выведения:

— «Союз»;

— «Зенит»;

— «Протон»;

— «Ангара».

Эти ракеты-носители (РН) выбраны таким образом, чтобы они по своим возможностям представляли собой практически весь спектр имеющейся как отечественной, так и зарубежной космической техники. В их число не включены носители класса «Сатурн-5/Энергия», так как последние представляют собой пока фактически единичные конструкции, и их практическое применение в будущих космических программах прогнозировать трудно. Впрочем в гипотетическом случае их использования можно взять данные, приведенные для носителя «Ангара», и увеличить допустимые полезные нагрузки в 3,0–3,5 раза.

Основные характеристики выбранных РН представлены в табл. 10.1. Там же приведены оценки масс полезных нагрузок, выводимых на траектории перелета в различные области околосолнечного пространства. В таблице приведена также характеристическая скорость разгона ΔV с опорной круговой околоземной орбиты (высотой 200 км), необходимая для достижения данной области космического пространства.

Оценки допустимых масс полезных нагрузок (ПН) принимались, исходя из следующих исходных предпосылок:

— диапазон характеристик РН выбирался по данным, имеющимся в литературе, с учетом планируемого развития РН на ближайшие годы;

— из имеющегося набора конфигураций «ракета-носитель (РН) и разгонный блок (РБ)» были выбраны самые выигрышные по энергетике варианты;

— в качестве исходных данных при выводе ПН в различные области космического пространства принимался вывод полной стартовой массы, включающей РБ и ПН на начальную орбиту ИСЗ высотой 200 км;

— масса ПН определялась как конечная масса космического аппарата, остающаяся после вывода с орбиты ИСЗ на траекторию перелета к астероиду за вычетом массы соответствующего РБ.

Полученные результаты показывают ориентировочные возможности космических аппаратов в деле исследования околосолнечного пространства. Они также дают общее представление о технических возможностях космических экспедиций к малым небесным телам.

Например, видно, что существует принципиальная возможность посылки исследовательского КА к астероиду с использованием носителя среднего и относительно недорогого класса. Данный набор носителей ограничивает предельную массу ПН, транспортируемую на орбиту того или иного астероида. Как следует из крайней правой графы таблицы, эта масса не может превышать 5–6 т.

Данные таблицы 10.1 получены применительно к пролетным траекториям вблизи выбранных объектов. Если же ставится задача выхода на орбиту астероида и посадки на него, то масса ПН должна быть уменьшена вследствие необходимого дополнительного запаса топлива, используемого для проведения таких операций.

Таблица 10.1. Сравнительные характеристики некоторых средств выведения

Массы ПН, приведенные в таблице, следует рассматривать как оценки снизу, поскольку они не учитывают применения перспективных двигательных установок КА, еще не вышедших из стадии разработок и испытаний.

По-видимому, можно считать, что применение электрореактивных двигательных установок (ЭРДУ) позволит дополнительно повысить массу ПН на десятки процентов. Кроме того, дополнительное увеличение массы ПН (также на десятки процентов и даже более) можно получить, используя схемы полета, применяющие один или несколько гравитационных маневров при пролете вблизи планет (Земли, Марса и Венеры) или Луны. Существенным недостатком таких схем является значительное увеличение времени полета до цели. Дополнительным недостатком является также необходимость выполнять требование определенного взаимного расположения планет. Последнее обстоятельство существенно ограничивает выбор времени старта перелета.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу