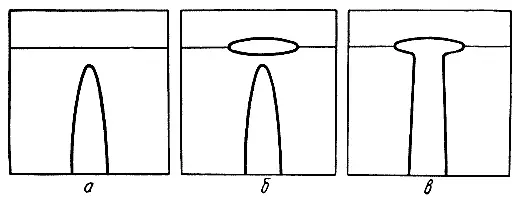

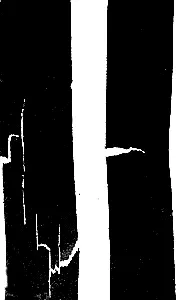

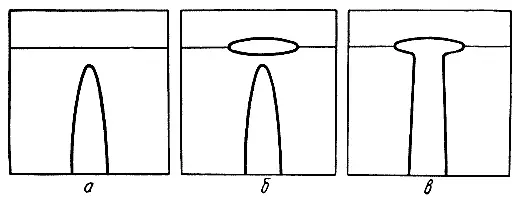

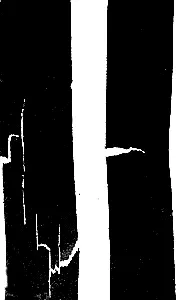

Схематически все это показано на рис. 33, а микроснимок действительной картины трещин в армированном материале - на рис. 34. Конечно, если сцепление на поверхности раздела слишком слабое, то материал в целом будет слабым, непрочным; если сцепления не будет вообще, то придется изобретать какое-нибудь веревочное или плетеное приспособление, чтобы хоть за счет трения удержать куски вместе. Конечный результат сильно зависит от правильного выбора сил сцепления на поверхностях раздела, и, коль скоро это сделано, может быть получена блестящая комбинация прочности и вязкости.

Рис. 33. Механизм торможения трещины по Куку-Гордону. а — трещина приближается к слабой поверхности; б — поверхность перед трещиной разрушается; в — Т-образный тормоз для трещины. На практике трещина обычно отклоняется, как показано на рис. 34.

Итак, условие эффективного торможения трещин состоит в пятикратном ослаблении материала. Поначалу такая операция не кажется многообещающей. Еще не взявшись за дело, мы должны уже кое-чем поступиться. Однако если наблюдать за процессом торможения трещин, метод создания слабых поверхностей раздела выглядит вполне эффективным: истинное разрушающее напряжение у кончика трещины должно быть равным теоретической прочности материала, то есть должно лежать, как правило, между E /10 и E /5 ( E - модуль Юнга, см. главу 2). Уменьшая эту величину в 5 раз, мы все еще сохраняем прочность E /50 - E /25, достигнутую, кстати говоря, на практике в стеклопластиках и намного превышающую ту, что можно получить для металлов, сохраняя безопасный уровень вязкости (глава 8). К тому же прочность, значительно превышающая E /100, может и не составить особого интереса для практики.

Рис. 34. Влияние внутренних поверхностей на торможение трещин. Слева - материал, содержащий множество внутренних поверхностей; справа - однородный материал.

Хрупкость большинства природных минералов связана с их большей или меньшей однородностью. Но, оказывается, некоторые минералы имеют слоистое строение, причем связь между слоями приблизительно нужной прочности. Самые распространенные минералы такого рода - асбест и слюда, именно поэтому они имеют столь удивительные и полезные свойства. Очень показательны в этом смысле знаменитые опыты со слюдой профессора Орована. Слюда представляет собой минерал с ионными связями, в котором условия баланса электрических зарядов в молекуле требуют существования слоев металлических атомов, вынужденных делить заряд одного электрона с несколькими соседями. Эти слои в кристалле являются слабыми поверхностями. Один из часто используемых типов слюды называется мусковитом ( muscovite - московский, этот сорт слюды впервые был найден в России). Прочность межслоевой связи в этой слюде составляет в среднем примерно 1/6 от прочности в остальном объеме кристалла.

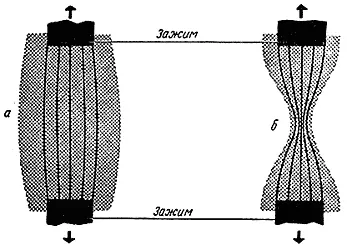

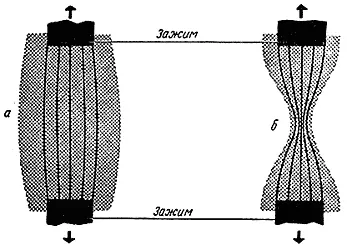

Рис. 35. Эксперименты Орована со слюдой. а - образец с ненагруженными кромками, прочность его 320 кГ/мм 2; б - нагрузка на кромках равна среднему напряжению в образце, прочность его 17,5 кГ/мм 2.

Орован измерял прочность мусковита при растяжении. Для первого опыта он вырезал из пластинки слюды образец обычной формы, напоминающий очертаниями контур песочных часов (рис. 35, б). Образец был плоским и достаточно тонким, а плоскости спайности - параллельными широкой грани образца. Такой образец как бы состоял из некоторого числа листов, слабо склеенных между собой. Кромки его имели грубые следы механической резки. Когда образец нагружался в испытательной машине, эти кромки нагружались в той же степени, что и середина, так что трещины начинались на кромках и распространялись в глубину образца обычным путем. Прочность, полученная на этих образцах, была около 17 кг/мм 2, то есть примерно равнялась прочности обычного стекла.

Затем Орован испытал ту же слюду, но на образцах другой формы. Из слюды вырезались прямоугольные пластинки, которые были несколько шире, чем захваты для крепления образцов в машине. Предполагалось, что образец будет нагружен так, как показано на рис. 35, а , то есть кромки его останутся ненагруженными. Наружные плоскости образца, лежащие на пути передачи нагрузки между захватами, должны быть, конечно, полностью нагруженными, а на них - царапины и другие концентраторы напряжений. Но трещины, появившиеся на этих концентраторах, едва начав расти, упираются на своем пути в относительно слабые плоскости спайности.

Читать дальше

![Генри Каттнер - Крестный путь сквозь века [Перекресток столетий, Сквозь века]](/books/50568/genri-kattner-krestnyj-put-skvoz-veka-perekrest-thumb.webp)