Обратившись теперь к материалам, которые использует человек, мы увидим, что целлюлозе здесь принадлежит ведущая роль. Годовое потребление древесины в мире (не считая топлива) - где-то между 800 и 1000 млн. тонн (древесина - достаточно важный материал в технике, чтобы попасть в официальные статистические сборники). Необработанная древесина, идущая на заборы, а также бамбук для строений, солома и камыш для крыш и т.д. используются сельским населением примерно в таком же количестве, но каких-либо статистических данных по таким “неиндустриальным” материалам, конечно же, нет. Мировое производство чугуна и стали составляет около 400 млн. тонн, цифры для любого металла по сравнению с этой пренебрежимо малы [35] Довольно трудно получить сравнение по стоимости. Относительная стоимость древесины и стали в разных странах весьма различна, кроме того, и стоимость самой древесины изменяется в зависимости от обработки - так, сырая древесина намного дешевле стали, а высокосортная фанера несравненно дороже ее. Следовательно, соотношение зависит и от того, на какой стадии производства делается сравнение. Очень грубо можно сказать, что цены на деловую древесину и малоуглеродистую сталь примерно одинаковы.

.

Отнесенные к единице веса величины прочности малоуглеродистой стали и древесины вполне сравнимы, так что возможно, что общая нагрузка, которую несет в мире древесина, даже превышает нагрузку, приходящуюся на сталь. Однако несомненно, что нагрузки, которые доверяют стали, как правило, более впечатляющи.

Поскольку плотность древесины составляет в среднем примерно 1/14 плотности стали, то общий объем используемой в мире древесины может быть больше объема стали раз в 30.

Отношение количества потребляемой древесины к количеству стали от страны к стране сильно изменяется, однако его нельзя считать показателем степени индустриализации или технического прогресса. В Англии и Голландии в год на душу населения приходится около 500 кг стали и лишь 320 кг древесины. В США потребление стали примерно на том же уровне, потребление древесины значительно выше - около 1100 кг. В Канаде еще выше - 1500 кг. В менее развитых странах потребление и того и другого меньше.

Целлюлоза является примером стандартизованного производства в природе. Функции и общий вид молекул целлюлозы во всех, даже весьма сильно отличающихся одно от другого растениях, одинаковы. Правда, молекулы могут быть несколько разной длины, могут по-разному комбинироваться, но все это детали - химическая суть их всегда одна.

Все достаточно развитые растения содержат пустотелые вытянутые веретенообразные клетки-ячейки, стенки которых состоят в основном из целлюлозы. (Вот откуда и название “целлюлоза”: cell - ячейка, клетка, а суффикс ose - общий для всех сахаров, например фруктоза - фруктовый сахар и т. д.) Эти пустотелые веретена оказываются волокнами, которые принимают на себя механические нагрузки, обеспечивая прочность.

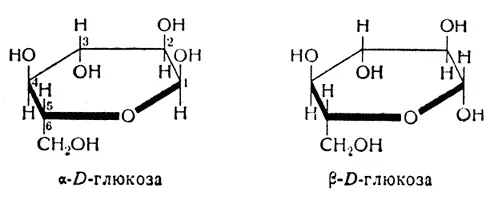

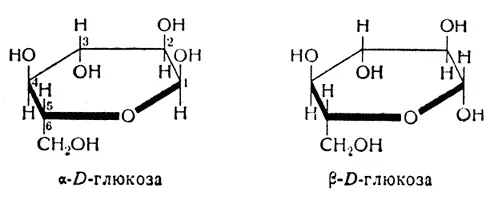

Рис. 36. Молекула глюкозы.

Вначале в листьях растений из атмосферного углекислого газа CO 2и воды под действием солнечного света образуется простой сахар-глюкоза (рис. 36). Подобно другим простым сахарам, глюкоза хорошо растворяется в воде (кстати, поэтому она легко усваивается организмом) благодаря ее пяти гидроксильным группам, которые притягивают молекулы воды, а также тому, что молекулы глюкозы физически достаточно малы и могут свободно блуждать в объеме воды, конечно, при условии, что их там не слишком много. Концентрированный раствор глюкозы напоминает патоку.

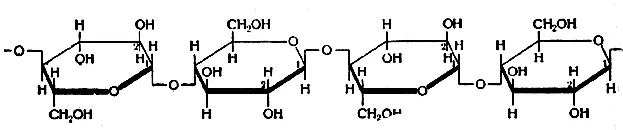

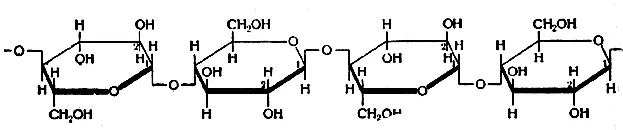

Рис. 37. Ячейки целлюлозной цепочки; обычно цепочка содержит несколько сотен таких ячеек

Растворенная в соке растения глюкоза проходит по его внутренним каналам и поднимается к растущей клетке. В стенке этой клетки молекулы глюкозы своими концами соединяются между собой (рис. 37). Соответствующая химическая реакция известна как реакция конденсации: -ОН + НО- → -O- + Н 2O

В результате образуется кислородная связь (-O-) и молекула воды, которая уходит в сок. Всем этим процессом в растении управляет вещество, которое называется ауксин; но как это происходит, в настоящее время не ясно. Кислородная связь между кольцами cахаров все-таки остается уязвимым звеном в целлюлозной молекуле, которая может достигать в длину нескольких сотен глюкозных ячеек. Именно эта связь разрушается с помощью ферментов в желудках жвачных животных, благодаря чему они могут усваивать целлюлозу; она же разрушается, когда дерево атакуют различного рода грибки. Та же связь рвется под воздействием простых химикалиев; так разрушает ее отбеливающий порошок, используемый в прачечных, что оказывается причиной постепенного старения и износа рубашек после многих стирок [36] Увы, познания автора в химии и биохимии целлюлозы оставляют желать лучшего. Вряд ли стоит исправлять и дополнять этот параграф, но мы сочли целесообразным заменить рисунки 36 и 37 на их эквиваленты без грубых ошибок. - V.V.

.

Читать дальше

![Генри Каттнер - Крестный путь сквозь века [Перекресток столетий, Сквозь века]](/books/50568/genri-kattner-krestnyj-put-skvoz-veka-perekrest-thumb.webp)