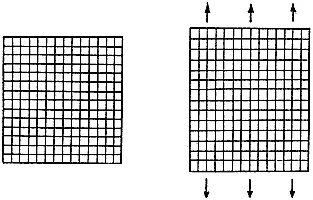

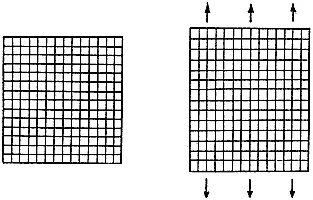

Рис. 122. При растяжении ткани параллельно нитям основы или утка материал оказывается жестким и его поперечное сокращение незначительно.

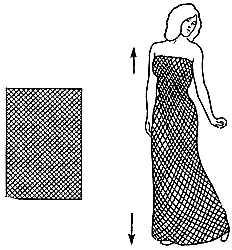

Но если вы теперь потянете ткань под углом 45° к направлению нити, то есть по диагонали, или, как говорят портные, "по косой", то она растянется гораздо больше; можно сказать, что в этом случае модуль Юнга весьма невелик. Одновременно произойдет большое поперечное сокращение, так что в этом направлении величина коэффициента Пуассона станет гораздо больше, а он может достигать величин порядка 1 (рис. 123). В целом же, чем более свободно соткана ткань, тем больше будет различие между ее поведением в диагональном и продольно-поперечном направлениях.

Рис. 123. Если ткань растягивается по диагонали, то материал легко поддается растяжению, коэффициент Пуассона для этого направления велик и соответственно поперечное сокращение значительно.

Думаю, что немногие слышали слово "анизотропия", но такое поведение тканей на протяжении веков, должно быть, было известно почти каждому. Довольно удивительно, однако, что анизотропные свойства тканей до недавнего времени не только не использовались в технике и обыденной жизни, но даже не были осознаны.

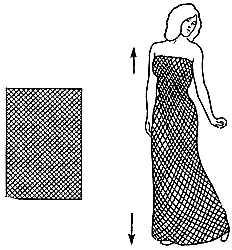

Оставим пока в стороне существо анизотропии и обратимся к ее проявлениям. Первое, что нам совершенно ясно, это то, что мы можем свести к минимуму искажения формы текстильных изделий, если нам удастся направить главные напряжения по возможности вдоль нитей основы и утка. Обычно это приводит к продольно-поперечному раскрою материала. Если обстоятельства таковы, что ткань тянется под углом 45°, по косой, возникают гораздо большие искажения первоначальной формы, но они симметричны. А вот если мы окажемся настолько непредусмотрительными, что рабочие нагрузки будут приложены не в продольном или поперечном и не в диагональном, а в некотором промежуточном направлении, тогда возникнут не только большие, но и совершенно не симметричные искажения. Одежда в этом случае растянется и примет странный и почти наверняка непривлекательный вид [91] Понимание этого принципа очень важно при изготовлении таких предметов, как воздушные шары и надувные лодки из прорезиненной ткани. При сдвиговых формоизменениях резиновое покрытие деформируется и ткань дает течь.

.

Изготовление парусов почти во все времена было важной отраслью хозяйства, и тем не менее европейские мастера никогда до конца не понимали сути поведения парусины. Столетиями они делали паруса таким образом, что их материал растягивался в косом по отношению к нитям основы и утка направлении. Такие паруса быстро делались мешковатыми и плохо работали при встречном ветре. Свою лепту внесло здесь европейское пристрастие к льняной парусине, которая особенно легко деформировалась из-за неплотного переплетения нитей.

Изготовление парусов на современном уровне относится к началу XIX в. Приоритет здесь принадлежит американским мастерам, которые использовали туго сотканную парусину из хлопка и так располагали швы, чтобы направление нитей более или менее соответствовало направлению возникающих напряжений. Вследствие этого американские корабли могли плавать быстрее и круче к ветру, чем британские. Потребовалась, однако, основательная встряска, прежде чем все эти простые факты дошли до сознания английских мастеров. Это произошло благодаря шуму вокруг яхты "Америка", которая в 1851 г. пришла из Нью-Йорка в Ковец для участия в гонках с быстроходнейшими английскими яхтами.

Гонки происходили вокруг острова Уайт. В качестве приза победителю предназначался довольно безобразный предмет из серебра, подаренный королевой Викторией. (Эта кувшиноподобная штука впоследствии получила известность как "Кубок Америки".) Когда королеве доложили, что первой пересекла финишную черту "Америка", она спросила:

— А второй?

И услышала в ответ:

— Второй еще не видно, ваше величество.

После этого английские мастера пересмотрели свою технологию и подтянулись настолько, что через несколько лет американские яхтсмены уже покупали паруса у Ратсея из Ковеца. Урок, преподанный американцами, запомнился надолго, и, хотя современные паруса в большинстве своем делаются из терилена, кроятся они таким образом, чтобы нити утка, насколько это возможно, были параллельны свободным краям паруса, в направлении которых обычно действуют наибольшие напряжения (рис. 124).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Стивен Кинг - Необходимые вещи [= Нужные вещи]](/books/67357/stiven-king-neobhodimye-vechi-nuzhnye-vechi-thumb.webp)