1 ...6 7 8 10 11 12 ...21

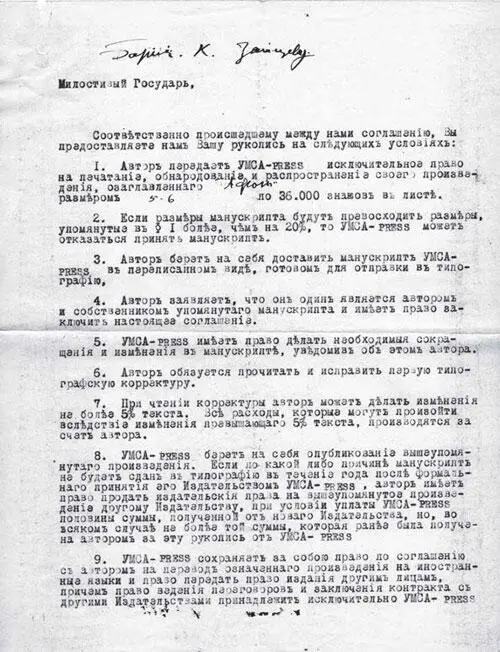

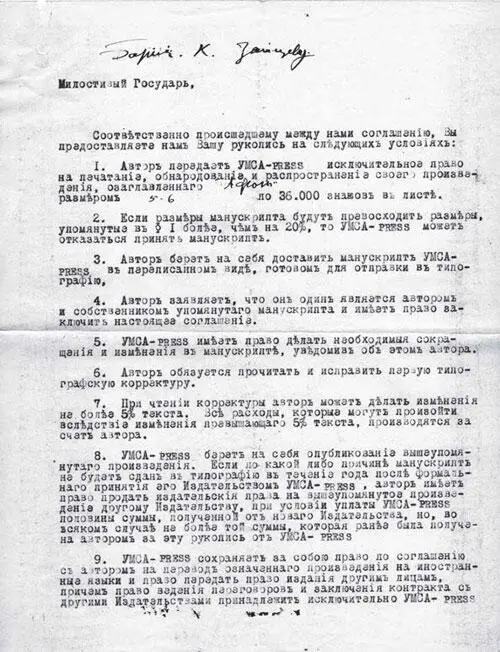

Договор об издании книги «Афон», с. 1

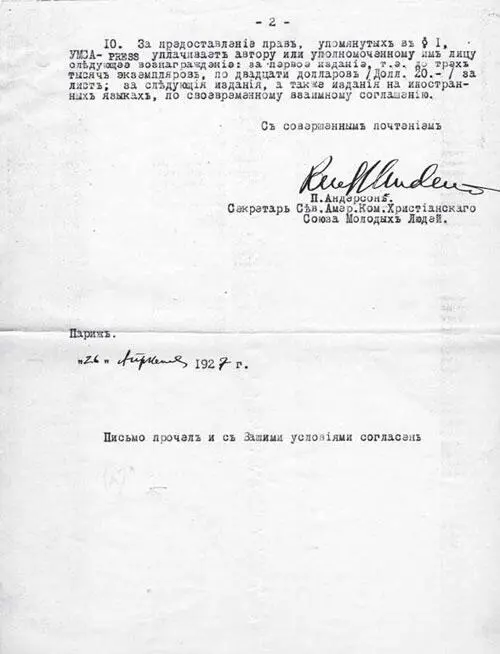

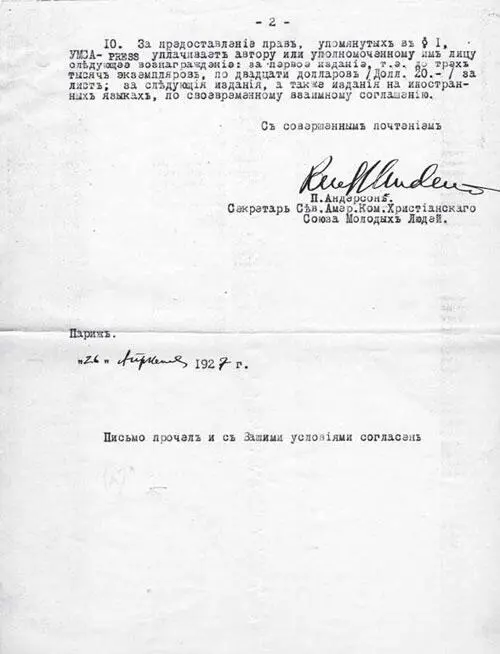

Договор об издании книги «Афон», с. 2

Еще один русский паломник, игумен монастыря в эстонском городе Петсери (Печоры) епископ Иоанн (Булин), вынужденный покинуть Эстонскую республику из-за внутрицерковных неурядиц и отправившийся в длительное путешествие по Европе и святым местам Христианского Востока, жил на Афоне в августе – сентябре 1934 г. и оставил солидный путевой дневник [54].

В том же 1927 г., сразу по возвращении Зайцева из Греции, была издана монография об Афоне итальянского исследователя Ф. Периллы, написанная по материалам, собранным за три поездки на Св. Гору – в августе 1923 и в апреле – мае и августе – сентябре 1924 годов, и иллюстрированная зарисовками автора. Обработка и приготовление собранных материалов к печати заняли около трех лет и были завершены в апреле 1927 года. Тогда же книга была отпечатана одновременно двумя тиражами на итальянском [55]и французском [56]языках, став одним из наиболее интересных научных и одновременно художественных межвоенных отчетов о посещении Афона. Особенно полезным для возможных паломников являлся путеводитель по Св. Горе, содержащий разработанные автором маршруты трех, пяти, восьми, 15-ти и 30-тидневных путешествий [57]. Подробному описанию святынь и иных достопримечательностей, а также и библиотек каждой из обителей посвящена была заключительная, десятая глава [58]. Все это делало книгу Ф. Периллы наиболее примечательным для широкой аудитории изданием об Афоне из появившихся после Первой мировой войны [59].

Книга «Афон» выходит из печати в марте, и уже 23 июня Борис Константинович просит супругу: «Самое лучшее – в среду или четв.[ерг] тебе зайти к М-[аковском]у. Занеси ему „Афон“, скажи, что надпись я сделаю, когда приеду, и чтоб дали в газете отзыв» [60]. «Дорогой мой, авторские экземпляры „Афона“ вели Имке отправить мне сюда, штук 10, я ведь должен еще разослать по „критикам“» [61], – добавляет он пять дней спустя. К этому же времени относится и свидетельство о том, что поездка на Святую Гору дала не только литературные впечатления [62]…

Между тем посланные им в Грецию экземпляры быстро достигли Святой Горы, и вскоре Зайцев сообщает жене: «Получил еще письмо с Афона, оч.[ень] милое, от о. Виссариона, и карточки фотогр. [афические] [63]», а 8 июля добавляет, что «Получил письма с Афона, очень милые: оффициальн.[ую] благодарность от Игумена и братии, и частное письмо, оч.[ень] ласк.[овое] от арх.[имандрита] Кирика. Просит прислать ему еще один экземпляр» [64]. И в наши дни [65]на Святой Горе сохраняется интерес к творчеству Зайцева.

Б. К. Зайцев, Алексей Смирнов и В. А. Зайцева в Притыкино

Рецензия И. П. Демидова появляется в «Последних Новостях» в июле: «Мне кажется (такова тема книги), что автор хотел рамкой „православного человека“ немного обуздать „русского художника“, „подморозить“. Сознаюсь – это уже чтение в сердцах, чего не полагается. Виновен, но заслуживаю снисхождения, ибо имею смягчающие обстоятельства все в том же непонятном „и только“ [66]. Если же я разгадал скрытое намерение, то рад, что оно автору не удалось, – кругозор художника не подморозился, кое-где вырвался за пределы нарочитого ударения, и это еще более украсило книгу, углубило ее.

„Святая гора“ – тысячелетний, „живой в себе“ мир, тысячелетняя традиция, тысячелетнее своеобразие. Для одних святыня, для других странный пережиток, но для всех что-то не обыденное, стоящее внимания. […] Мир особый, для громадного большинства чуждый, даже юродивый, никогда не отвечавший ни одной эпохе, всегда „не современный“, всегда „пережиток“, куда во все эпохи „спасались“ те, кому эпоха была не по призванию. […]

Жизнь и быт „Святой горы“ изображены эпически спокойно: так было, так будет. Автор – православный человек – не хочет, чтобы читатель заметил его. Пусть будет перед читателем только Афон, „стоящий перед Богом“, со всем своим „многообразием религиозного опыта“. Иногда случается, что „русский художник“ как будто хочет заглушить „православного“. Временами они как будто спорят и борются. Дух художника разрывает круг афонского ритма: он уносит автора в эпоху Трои и царицы Клитемнестры, а то и еще глубже, в века, когда мир жил мифом. […] „Православный“ спешит „одернуть“ замечтавшегося художника. […] Афон не должен претендовать убить мир, убить в мире любовь и жизнь (он и не претендует, а лишь сам уходит от мира), но в мире должен быть Афон, „стоящий перед Богом“, не современный ни одной эпохе, всегда „пережиток“.

Читать дальше