Современный исследователь А. М. Любомудров весьма суров к писателю: «Зайцев все время старается не перейти грань, сводит к минимуму описания собственно литургических аспектов, приноравливаясь к уровню „мирского“ читателя. Отсюда такие фразы, неуместные для паломника, как „мы разглядывали крещальный фиал (курсив мой – А. Л. )“; а в строке „мы проходили подлинно „по святым местам““ кавычки подчеркивают отстраненную позицию человека по отношению к святыням. Зайцев воссоздает взгляд не паломника, а вполне светского „туриста“, когда в одном ряду могут находиться и „святые“ и „ювелиры“. Конечно, после литургии у православного человека не „туман в голове“, и с молитвой перед мощами святых связаны совсем иные переживания. Но их нет в книге: Зайцев не хочет ничего говорить о сокровенном, внутреннем опыте, который чужд секулярному читателю. Очевидно, поэтому даже такие важнейшие христианские понятия, как святость и благодать , практически не встречаются на страницах „Афона“» [111].

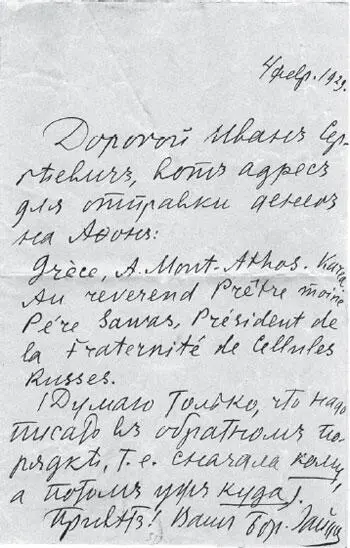

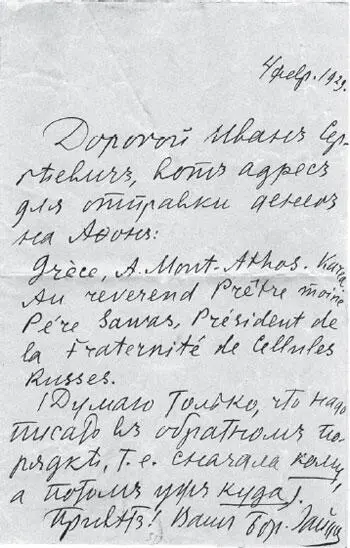

Письмо Б. К. Зайцева И. С. Шмелеву от 4 февраля 1929 г. (Частное собрание)

В самом деле, Зайцев не предписывает своему читателю «разглядывать» или «благоговейно созерцать» (с чего бы?) крещальный фиал, и никакие кавычки здесь не подчеркивают отстраненности от святыни автора, который уже несколько лет живет в повседневном общении с русской колонией французской столицы, где будущие святые и ювелиры (как пантелеимоновский игумен Иустин Соломатин!), аскеты и бродяги, иконописцы и таксисты, регенты и собачьи парикмахеры каждый день встречают друг друга в русских лавках и русских библиотеках, в кабинетах неофициально практикующих русских докторов и в своих приходских русских храмах. В непривычно трудных, иногда почти невыносимых условиях они остаются людьми свободными, часто не потерявшими веру и сохранившими живую душу именно потому, что отказались принять отмеренные кем-то «пайки» святости, благодати и любви к Отечеству.

Ощущение же святости и благодати настолько пронизывает читающего книгу Зайцева, что даже тень сомнения в присутствии их на страницах этого повествования заставляет лишь недоумевать.

Знакомство с афонскими впечатлениями Зайцева дает удачную возможность уяснить, что Святая Гора едва ли станет ближе и понятнее для человека, подходящего к Афону с заготовленными мерками ощущений и чувств. Непонятой, возможно, останется и книга о ней Бориса Зайцева, приехавшего на Святую Гору с искренним намерением именно разглядеть и расслышать невидимое и неслышное извне, чему свидетельством – оставленные им тексты…

Ф. А. Степун присоединялся к мнению Зеньковского: «В нем две души: поклонник древней Эллады, он одновременно и исповедник византийского православия. Это творческое единодушие отнюдь не означает миросозерцательного двоедушия […] Зайцев действительно принес на Афон смиренную готовность принять, не рассуждая, открывшийся ему особый мир, но в то же время и зоркий взгляд, изощренный только что проплывшим перед ним волнующим образом Эллады и опытом давних итальянских странствий. […] До чего глубоко жило в Зайцеве это чувство свободы, доказывается тем, что свой „Афон“, с его широко открытым видом на древнюю Элладу, он писал после работы над житием Сергея Радонежского» [112]. «Это не могло быть написано в советских условиях, и, значит, это оправдывает долголетний отрыв от родной земли» [113], – писал о книгах Зайцева близко знавший его журналист Яков Цвибак.

Возможно, Борис Константинович справедливо не относил книгу о Святой Горе к числу своих литературных достижений. Однако, может быть, именно ответственное стремление автора сказать современникам об увиденном, зафиксировать для будущего правду о современном ему состоянии русского монашества на одном из немногих сохранившихся островков традиционного русского мира понуждает Зайцева, который шел по литературному пути «с упорством верующего и мудреца» [114], постоянно останавливаться, сдерживаться, не строить предположений, но лишь фиксировать, документально свидетельствовать увиденное.

Художественным самоограничением, сознательно налагаемым, автор лишь подчеркивает «достоинства сана и ответственности возложенного на себя служения, подвижнического дела православного интеллигента-писателя» [115]. «Путешественник должен уметь видеть, уметь заключать: в этом главное его достоинство., – полагал Г. В. Адамович. – Если же при этом он художник, то дарование его скажется в способности уловить и передать дух, склад, внутренний строй местности или страны. Художник – тот, кто заставляет нас быть там, где мы не были. Путевой дневник – лишь в том случае произведение искусства, если, закрыв книгу, мы знаем, чувствуем описанный в ней край, как будто только что вернулись из поездки» [116].

Читать дальше