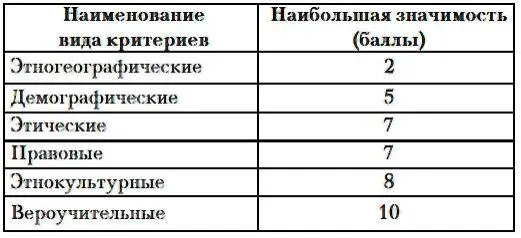

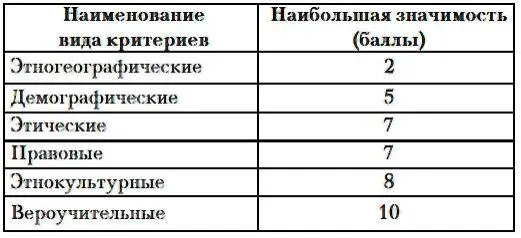

В целом, возможна, например, следующая исходная таблица видов качественных и количественных критериев оценки вероучений:

Общая значимость вероучения определяется, например, как сумма значимостей всех критериев по всем видам, или любым иным способом, принятым в теории кластеризации. Детальность проработки критериев может изменяться в зависимости от поставленных целей и решаемых задач.

Вероучительные критерии являются основными,так как с их помощью оцениваются характеристики культов, самые значимые в деятельности религиозных объединений. Они наиболее сложны по сравнению с другими видами критериев. Именно через них раскрываются теологические, онтологические, гносеологические, антропологические, правовые, культурологические и этические основы вероучений. Правильное использование и понимание вероучительных критериев требует применения достаточно глубоких и разносторонних знаний. Вместе с тем они должны быть доходчивы для государственных чиновников, по роду своей деятельности решающих вопросы, относящиеся к религиозным объединениям. Особо важна проблема построения единого понятийного аппарата, соединяющего в себе специфические религиозные, философские, теологические, политологические, культурологические и иные термины.

Ситуация усугубляется тем, что строго нейтральную систему оценки вероучений построить невозможно. Это вытекает из очевидного наличия той или иной конкретной духовной позиции у любого человека, в том числе разрабатывающего или применяющего сходные системы. Поэтому система критериев должна создаваться, по возможности, сучетом позиций различных вероучений. С другой стороны, необходимо, чтобы эти вероучительные критерии не являлись неким вариантом изложения какой-либо конкретной доктрины или догматики. Формулировки критериев должны быть в достаточной степени универсальными, отражая общие рациональные абсолютные требования к вероучению, понятные любому разумному человеку. В то же время известно, что рациональность есть лишь часть учения и практики любой религии. Как правило, религии содержат в себе и иррациональную часть. Однако имеются очень немногие религии, которые превосходят не только рациональность, но и иррациональность.

Известно, что одни и те же по форме понятия в разных вероучениях могут иметь не совпадающее, а иногда даже противоположное содержание. Например, одно из фундаментальных для христианства понятий – «Церковь» (Тело Христово). Во многих псевдохристианских вероучениях в него вкладывается, как правило, узкий приземленный смысл объединения, сообщества, собрания единоверцев. С другой стороны, значительное количество вероучений категорически отвергает его применительно к себе. К примеру, подобную позицию в отношении понятия «Церковь» занимает ислам, в котором ее, как богоустановлен-ного института, действительно вообще нет. У них существует «умма» (мировое мусульманское сообщество). Поэтому для мусульман негативно воспринимается, в частности, такое выражение, как «государственно-церковные отношения». Также нет понятия «Церковь» в иудаизме и буддизме. Не все вероучения признают единого Бога (скажем, буддисты и атеисты). Далеко не во всех религиях имеется разработанное каноническое право. Подобных глубоких различий обнаруживается много. Как правило, они делают религии в духовном отношении решительно несовместимыми друг с другом. Это относится также и к христианству, исламу, буддизму и иудаизму.

Ясно, что претендующие на универсальность классификаторы и критерии не способны полностью удовлетворять взглядам какого-либо одного вероучения (даже абсолютного или, наоборот, самого беспринципного), но должны исходить из неких общих принципов, в то же время не теряя пригодность к объективному различению религиозных объединений. Высказанная позиция не имеет никакого отношения к экуменизму, так как относится только к описанию и оценке вероучений. Однако подобные критерии должны быть надежным средством различения вероучений. Желательно с их помощью раскрывать подлинные (а не изображаемые в целях саморекламы или сокрытия правды) характеристики вероучений.

К группе возможных критериев необходимо причислить полноту, действительность и действенность духовного общения с объектом поклонения. Весьма значимыми признаками признаны доказательствен-ность тех или иных положений доктрины вероучения, наличие внутреннего коллективного механизма его самосохранения, коллективное принятие наиважнейших решений. Здесь различаются духовное общение с объектом поклонения, присущее любому культу (даже внешне нерелигиозному или атеистическому, например, корпоративному, коммерческому, политическому), и собственно богообщение. Понятно, что истинное общение с Богом (как Абсолютным Идеалом) присуще далеко не всем вероучениям, несмотря на их претензии. Объективный духовный религиозный опыт показывает, что проблема богообщения тесно увязана с богословием, богопознанием, богооткровением и боговидением.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу