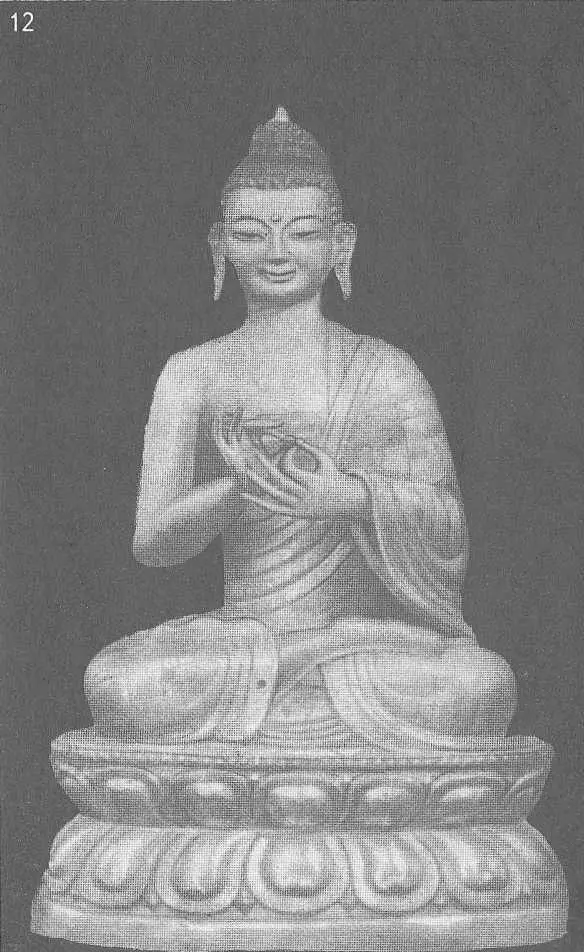

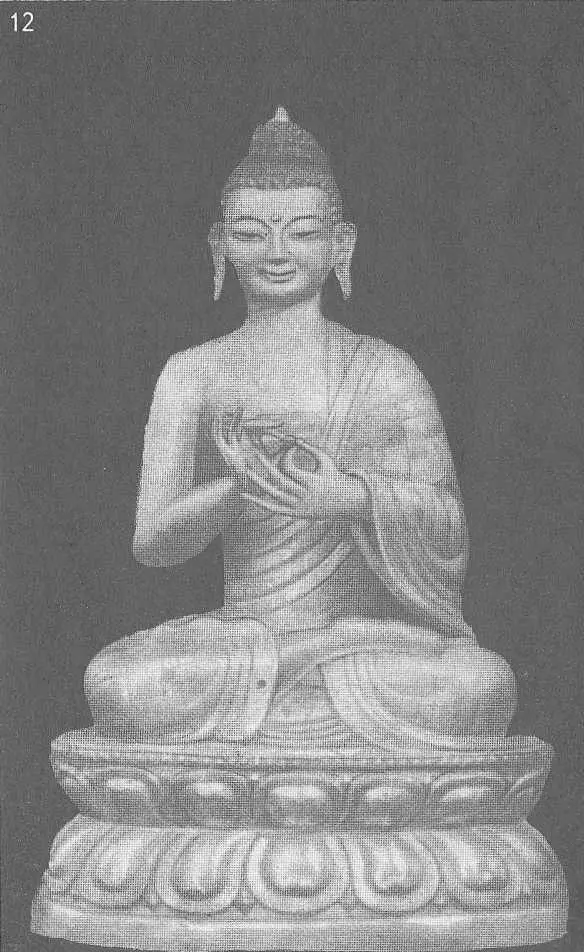

Будда научающий. Бронзовая статуэтка из коллекции Агинского дацана.

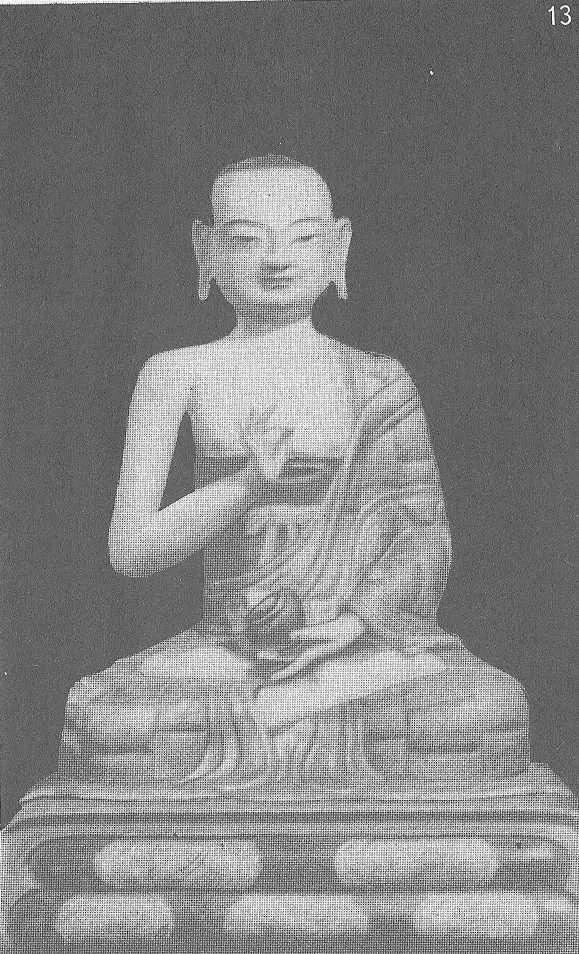

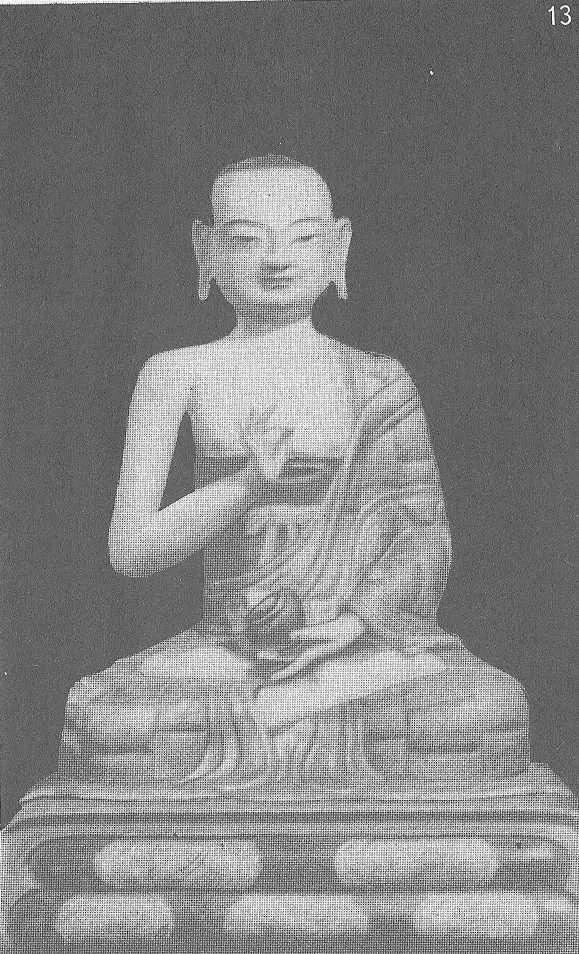

Архат, ученик Будды. Деревянная скульптура из коллекции Агинского дацана.

Бодхисаттва Авалокитешвара — одиннадцатиликий и восьмирукий. Бронзовая статуэтка из коллекции Агинского дацана.

Вероучитель Цзонхава, реформатор тибетского буддизма. Бронзовая статуэтка из коллекции Агинского дацана.

Справедливости ради надо отметить, что на рубеже веков в России наблюдался взлет интереса к буддизму. Издавались десятки художественных, популярных и научных книг, как переводных, так и оригинальных, посвященных различным аспектам великого учения. Но эта линия развития, как и многие другие, вскоре была прервана. Сейчас началось возрождение русской буддистской литературы. Можно отметить, например, переиздание поэмы Ашвагхоши «Буддачарита» в переводе К.Д. Бальмонта. Вышли в свет сборники трудов Ф.И. Щербатского и С.Ф. Ольденбурга.

В данное издание мы сочли возможным включить два произведения, представляющих отечественную традицию популяризации буддизма. Лекция академика С.Ф. Ольденбурга? написанная им в 1919 г., — это классическая работа выдающегося востоковеда, в которой ясность слога опирается на прочные научные знания. Очерк К.М. Карягина, изданный в конце прошлого века в одной из самых популярных серий «Жизнь замечательных людей», дает представление об уровне знакомства с идеями буддизма самых широких кругов российских читателей.

В очерке повсеместно сохранена орфография первоисточника.

Надо заметить, что летописи буддистов противоречат одна другой в вопросе о времени рождения и смерти их учителя и цифры годов возрастают по мере возрастания благоговения к памяти великого учителя и реформатора. Исторически верный год рождения Сакиа-муни — это 623-й.

Дхаммапада — собрание изречений Сакиа-муни для светских последователей.

По некоторым легендам, Сакиа-муни удалось во время его пребывания в Варенаси сделать последователями своего учения 5 аскетов, бывших его товарищами во время жизни Сакиа-муни среди произвольных тружеников.

Сраманами назывались отшельники из каст кшатрий и ваисьев.

Академик Сергей Федорович Ольденбург (1863–1934), выдающийся русский и советский буддолог, был не только ученым с мировым именем, но и талантливым популяризатором науки. В 1919 году по его инициативе в Петрограде была организована первая буддийская выставка, где с публичными лекциями выступили крупнейшие отечественные востоковеды — Ф.И. Щербатской, Б.Я. Владимирцов, О.О. Розенберг, С.Ф. Ольденбург. Лекции, излагавшие сложные религиозно-философские идеи в максимально доступной форме, были изданы отдельными брошюрами тогда же, в 1919 году. Сейчас они стали библиографической редкостью. Предлагаем вниманию читателей полный текст лекции С.Ф. Ольденбурга.

«Ваджраччхедика Праджняпарамита Сутра», известная в Европе как «Алмазная Сутра», принадлежит к наиболее почитаемым буддийским текстам дальневосточной традиции. Всего известно пять переводов сутры на китайский язык: Кумарадживы, Бодхиручи, Парамартхи, Дхармагупты, Сюаньцзана и Ицзина. Наиболее авторитетна для традиции версия Кумарадживы, с которой и выполнен настоящий перевод.

Популярность «Ваджраччхедики» во многом объясняется ее лаконизмом в сочетании с полнотой содержания и выражения праджняпарамитской доктрины. Эта доктрина («прад-жня парамита» — интуитивная «премудрость, переводящая на другой берег существования) начала формироваться в Индии на рубеже нашей эры и оказалась тесно связанной с философией школы мадхъямика (шуньявада), которая в известном смысле представляет собой систематизированное и рационализированное праджняпарамитское учение.

«Ваджраччхедика» была написана, видимо, в III — первой половине IV века нашей эры, хотя существует точка зрения, датирующая ее I–II веками нашей эры, когда возникла потребность в создании обобщенных редакций объемистых ранних сутр. Подобного рода выделение сути доктрины и было дано в малых праджняпарамитских текстах — «Ваджраччхедике» и «Праджняпарамита хридайя сутре» (Божоболомидо синь цзин, Сутра сущности — сердце праджняпарамиты).

Читать дальше